ごみ発電とは?仕組み・メリット・世界と日本の最新動向を解説

持続可能な社会の実現に向けて、「ごみ発電」が注目を集めています。

これは、家庭や工場から出る廃棄物を燃料として発電する方法であり、ごみ処理とエネルギー供給の両方を可能にする革新的な技術です。

世界的に脱炭素化が進む中、日本でもごみ発電が自治体や企業で導入され、再生可能エネルギーの一環として活用が進んでいます。

本コンテンツでは、ごみ発電の仕組みやメリット・デメリット、導入事例、最新の技術革新について詳しく解説します。

目次

ごみ発電とは?基本概念と仕組み

ごみ発電とは?

ごみ発電(Waste-to-Energy, WtE)は、バイオマス発電の一種で、廃棄物を燃焼・熱分解・ガス化して発電する方法です。ごみ発電は、都市ごみや産業廃棄物といった廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式であり、廃棄物処理とエネルギー生産を同時に行うことができる、画期的な技術として注目されています。

従来、廃棄物の焼却処理は、環境負荷が大きいという課題を抱えていました。しかし、近年では焼却技術の高度化により、ダイオキシンなどの有害物質の排出量が大幅に削減され、焼却時に発生する熱エネルギーの有効活用が可能となりました。これにより、ごみ発電は、廃棄物処理の新たな選択肢として、そして地域分散型のエネルギー源として、その重要性を増しています。

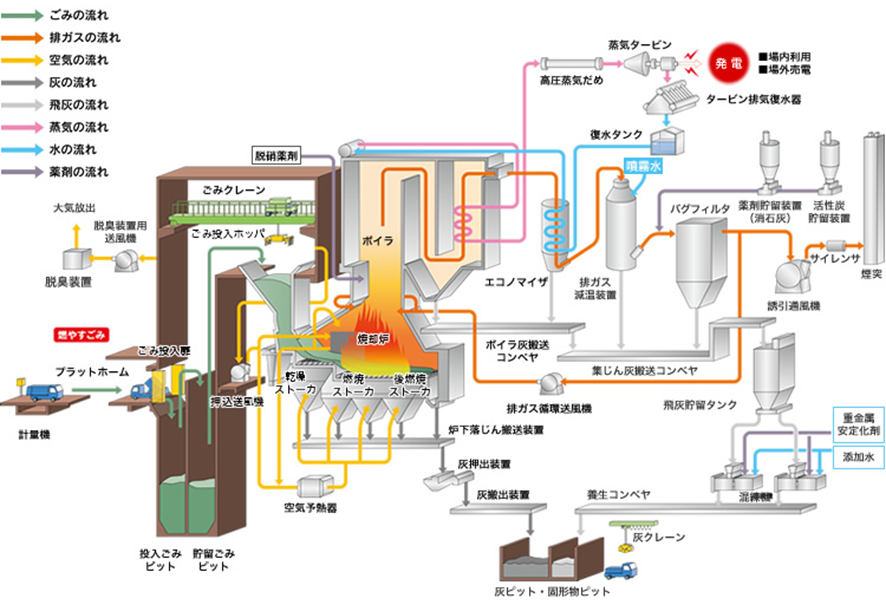

ごみ発電の仕組み

- ごみの受け入れ

可燃性の廃棄物(一般ごみ・産業廃棄物)を回収。

- ごみの燃焼またはガス化

高温で燃焼またはガス化し、熱エネルギーを発生。

- 蒸気発生・発電

発生した熱で蒸気を作り、タービンを回して発電。

- 排ガス処理

有害物質(ダイオキシンなど)を除去し、環境負荷を低減。

- 余熱利用

発電後の余熱を地域暖房や温水供給に活用することも可能。

引用 国立開発法人国立環境研究所

https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=72

ごみ発電で利用されるごみ

一般廃棄物

- 家庭ごみ

日常生活から排出される紙、生ごみ、プラスチック、木くずなどが含まれます。これらのごみは、焼却炉で燃焼しやすいように、事前に分別・破砕処理が行われることが多いです。

- 事業系一般廃棄物

オフィスや店舗など、事業活動に伴って排出される紙くず、段ボール、残飯などが含まれます。家庭ごみと同様に、焼却に適した状態に処理されます。

産業廃棄物

- 工場・事業所から排出される廃棄物

製造工程で発生する廃プラスチック、木くず、繊維くず、汚泥などが含まれます。これらの廃棄物は、種類や性状が多様であるため、焼却前に適切な処理が必要となります。

- 建設廃材

建築物の解体や建設工事で発生する木くず、廃プラスチックなどが含まれます。これらの廃棄物は、分別・破砕処理を行い、焼却可能な大きさに調整されます。

- 下水汚泥

下水処理過程で発生する汚泥は、脱水・乾燥処理を行い、焼却燃料として利用されます。

- その他

食品廃棄物食品工場やスーパーなどから排出される食品残渣は、メタン発酵によるバイオガス発電や、直接焼却による発電に利用されます。

ごみ発電における廃棄物利用のポイント

- 廃棄物の種類や質によって、発熱量や燃焼特性が異なるため、適切な焼却技術を選択する必要があります。

- 有害物質の発生を抑制するため、排ガス処理設備を適切に運用することが重要です。

- 廃棄物の安定的な確保が、ごみ発電の持続的な運転に不可欠です。

ごみ発電の種類と発電方法

ごみ発電は、燃焼方法やエネルギー変換の方式によっていくつかの種類に分類されます。

直接燃焼方式

可燃ごみを直接焼却炉で燃焼させ、その熱エネルギーでボイラー内の水を蒸気に変換します。発生した高温高圧の蒸気でタービンを回転させ、発電機で電気を生成します。最も一般的なごみ発電方式であり、多くのごみ焼却発電所で採用されています。

特徴

- 比較的シンプルな設備で、安定した発電が可能です。

- 多様な種類の可燃ごみを燃料として利用できます。

- 焼却による廃棄物の減量化・安定化が図れます。

課題

- 排ガス処理が重要であり、ダイオキシンなどの有害物質の排出抑制対策が必要です。

- 発電効率は、15〜25%で他の方式に比べて低い傾向があります。

熱分解ガス化方式

廃棄物を高温で熱分解し、可燃性ガス(合成ガス)を生成します。生成されたガスを燃焼させてタービンを回し、発電します。

特徴

- 排ガス処理が容易で、ダイオキシン類の発生を抑制できます。

- 発電効率が20〜30%と直接燃焼方式よりも高い傾向があります。

- 多様な種類の廃棄物を燃料として利用できます。

課題

- 熱分解に必要な高温を維持するためのエネルギーが必要です。

- 設備が複雑で、初期投資コストが高い傾向があります。

生物化学的ガス化方式(メタン発酵方式)

生ごみや下水汚泥などの有機物を微生物によって分解し、メタンガスなどのバイオガスを生成します。生成されたバイオガスを燃料として発電します。

特徴

- 有機性廃棄物の有効活用に貢献し、環境負荷が低い発電方式です。

- バイオガスは、発電だけでなく、熱源や都市ガスとしても利用できます。

課題

- バイオガスの生成には時間がかかり、発電量が安定しない場合があります。

- 原料となる有機性廃棄物の安定的な確保が必要です。

プラズマガス化方式

高温のプラズマにより廃棄物をガス化し、生成された合成ガスを発電に利用する方式です。

特徴

- 多様な種類の廃棄物を処理できます。

- 有害物質の排出量が少ないとされます。

- 残渣(スラグ)は、資源として再利用可能です。

課題

- 初期投資コストや運転コストが高い傾向があります。

- プラズマ生成のためのエネルギー消費量が大きいとされます。

各発電方法の比較

ごみ発電は、それぞれの発電方法が持つ特徴を生かし、廃棄物の種類や地域の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

| 発電方式 | 概要 | 特徴 | 課題 |

| 直接燃焼方式 | 可燃ごみを直接焼却し、熱エネルギーで発電 | 安定した発電、多様な燃料に対応 | 排ガス処理、発電効率が低い |

| 熱分解ガス化方式 | 廃棄物を熱分解し、可燃性ガスを生成して発電 | 高効率、排ガス処理が容易 | 初期投資コストが高い、高温維持にエネルギーが必要 |

| メタン発酵方式(生物化学的ガス化方式) | 有機性廃棄物を微生物分解し、バイオガスで発電 | 有機性廃棄物のリサイクル、低環境負荷 | 原料確保、発電量が変動しやすい、発酵残渣の処理が必要 |

| プラズマガス化方式 | 高温プラズマで廃棄物をガス化し、合成ガスで発電 | 多様な廃棄物を処理可能、有害物質の排出が少ない、残渣を再利用可能 | 初期投資・運転コストが高い、プラズマ生成にエネルギーが必要 |

ごみ発電のメリットとデメリットについて、それぞれの内容を詳しく解説します。

ごみ発電のメリット

エネルギーの有効活用

従来、ごみ焼却の際に発生する熱エネルギーは、有効に活用されずに廃棄されていました。ごみ発電では、この熱エネルギーを蒸気に変換し、タービンを回して発電することで、エネルギーを有効活用できます。

これにより、化石燃料の消費量を削減し、環境負荷の低減につながります。

二酸化炭素(CO2)排出量の削減

ごみ発電によって、化石燃料による発電量を削減できるため、CO2排出量の削減に貢献します。

ただし、ごみ焼却自体もCO2を排出するため、ライフサイクル全体での評価が必要です。

廃棄物の減量化

ごみを焼却することで、埋立地に埋め立てる廃棄物の量を大幅に減らすことができます。

これにより、埋立地の延命化や、新たな埋立地の確保に伴う環境負荷を低減できます。

エネルギーの地産地消

地域で発生したごみを地域で処理し、発電することで、エネルギーの地産地消に貢献します。

これにより、エネルギーの安定供給や、地域経済の活性化に繋がります。

ごみ発電のデメリット

初期投資コスト

ごみ発電施設の建設には、高度な技術や設備が必要となるため、多額の初期投資コストがかかります。

運転コスト

ごみ発電施設の維持管理や運転には、専門的な知識や技術が必要となるため、継続的なコストが発生します。

発電コスト

ごみ発電の発電コストは、他の発電方法と比較して高くなる傾向があります。ごみの仕分け、収集、運搬などにもコストがかかります。

排出量の問題

ごみ発電のライフサイクル全体(施設の建設、運転、廃棄物の収集・運搬など)でCO2が排出されます。

特に、廃棄物の焼却時にはCO2が排出されるため、CO2排出量の削減効果は、発電によって削減される量と、焼却などによって排出される量のバランスによって決まります。

発電出力の不安定性

ごみの質や量によって発電量が変動するため、発電出力が安定しない場合があります。特に、ごみの質によって焼却炉の温度管理が難しくなり、発電効率の低下につながる可能性があります。

環境への影響

ごみ焼却によるダイオキシンなどの有害物質の排出や、排ガス処理による環境負荷が懸念されます。焼却灰の処理も課題となります。

ごみ発電は、廃棄物処理とエネルギー生産を両立する持続可能な技術として期待されています。しかし、導入には経済性や環境影響などを総合的に評価する必要があります。

主要国におけるごみ発電の導入事例

スウェーデン

高いごみ発電技術を持ち、国内のごみ処理だけでなく、海外からのごみ輸入も行っています。ごみ発電によるエネルギー供給は、同国のエネルギー政策において重要な役割を果たしています。

デンマーク

コペンハーゲンにある「コペンヒル」は、ごみ発電施設とレクリエーション施設を融合させた先進的な事例です。ごみ発電を地域社会に開かれた施設として位置づけ、持続可能な都市開発のモデルとしています。

参照 COPRNHILL 公式HP

https://www.copenhill.dk

中国

都市化の急速な進展に伴い、ごみ処理問題が深刻化しており、ごみ発電の導入が積極的に進められています。

政府の政策支援もあり、大規模なごみ発電施設が各地で建設されています。

アメリカ

アメリカでは、廃棄物発電は、Waste-to-Energy(WtE)と呼ばれており、環境保護庁(EPA)の規制のもとで運営されています。

廃棄物発電は、都市固形廃棄物(MSW)を処理し、発電や暖房に利用する技術であり、埋立地の容量を削減し、温室効果ガスの排出を抑制する効果があります。

アメリカには、約70の廃棄物発電施設があり、年間約2,800万トンの廃棄物を処理し、約2,500メガワットの電力を生成しています。

日本のごみ発電

ごみ発電に取り組む企業の実例について、より詳しく解説します。

株式会社JFEエンジニアリング

JFEエンジニアリングは、都市ごみ焼却発電プラントや産業廃棄物処理プラントの設計、建設、運営までを包括的に手掛けています。

特に、同社の「高効率ごみ発電システム」は、独自の燃焼制御技術や排熱回収技術により、発電効率の向上と環境負荷の低減を両立しています。また、近年では、廃棄物から水素を製造する技術開発にも力を入れており、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

取り組み事例

国内外で多数のごみ焼却発電プラントを手掛けており、地域社会の廃棄物処理とエネルギー供給に貢献しています。

例として、東京二十三区清掃一部事務組合向けに、高効率ごみ発電プラントを納入し、都市ごみ処理と発電を両立しています。

参照 JFEエンジニアリング株式会社 事業紹介

https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/bio03.html

株式会社タクマ

タクマは、ごみ焼却発電プラントのリーディングカンパニーとして、長年の経験と実績を有しています。

同社は、廃棄物の特性に合わせた最適なプラント設計や、高度な運転管理技術を提供し、安定的な発電と廃棄物処理を実現しています。また、バイオマス発電や資源循環型社会の構築にも積極的に取り組んでおり、持続可能な社会の実現に貢献しています。

取り組み事例

全国各地の自治体向けに、ごみ焼却発電プラントを納入し、地域社会の廃棄物処理とエネルギー供給を支えています。

また、近年では、バイオマス発電プラントの建設にも力を入れており、再生可能エネルギーの普及に貢献しています。

株式会社 TAKUMA 事業紹介

https://www.takuma.co.jp/business/msw/

日立造船株式会社

日立造船は、ごみ焼却発電プラントの設計・建設で実績のある企業です。

ごみ焼却発電プラントだけでなく、廃棄物処理に関する様々なプラントの建設を行っています。廃棄物処理プラントの高度化を図り、環境負荷の低減とエネルギー回収の両立を目指しています。

取り組み事例

廃棄物処理プラントの高度化を図り、環境負荷の低減とエネルギー回収の両立を目指しています。廃棄物発電プラントの豊富な実績と技術力を活かし、廃棄物処理とエネルギー供給の効率化に貢献しています。

これらの企業は、ごみ発電を通じて、廃棄物問題の解決と持続可能なエネルギー供給に貢献しています。

参考 経済産業省『日立造船グループの廃棄物・資源 循環分野における脱炭素化の取組』

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methanation_suishin/pdf/010_05_01.pdf

まとめ

ごみ発電は、ごみ処理と発電を両立する持続可能なエネルギーソリューションです。

発電効率向上やカーボンニュートラル化が進めば、今後さらに重要な役割を果たすでしょう。

脱炭素社会の実現に向け、自治体や企業がごみ発電の活用を進めることで、エネルギー循環型社会の実現に貢献することが期待されます。