30 by 30目標を徹底解説:陸と海の30%を守る持続可能な未来

今回のテーマは、30 by 30目標(以下、30 by 30と記載)です。皆様、CARBONIX MEDIA内のいずれかのコンテンツでこのキーワードを見かけた記憶はございますでしょうか。30 by 30は、以前「昆明・モントリオール生物多様性枠組を徹底解説:企業の取り組みと国際目標への貢献」の中で、昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)の構成要素の一つである2030年グローバルターゲットに関する説明をする際に、少しだけお伝えさせていただきました。

30 by 30とは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標を指しています。

そこで本コンテンツでは、30 by 30に関する理解を深めるために、概要の説明を通して本目標が定められた背景や目指すところ、具体的な施策を確認し、その後関連するキーワードとなるOECMと保護地域の違い、(目標の)数値的な根拠と生態系の保全意義を解説していきます。

30 by 30の概要について

冒頭でもお伝えしたように、30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標を表しています。日本が宣言している30 by 30の指標は、OECMを含めた陸と海それぞれの値を指しています。「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」を意味するOECMに関しては、二章で詳しくお伝えしていきます。

この目標は、2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」内において、2030年グローバルターゲットの1つとして盛り込まれました。30 by 30が定められた経緯の中で重要なターニングポイントとなるのが、2010年に採択された愛知目標です。この愛知目標の【目標11】では、2020年までに少なくとも陸域の17%、海域の10%を保全するエリアベースの目標が掲げられました。

—–

【目標11】

2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段(OECM:Other Effective area-based Conservation Measures)を通じて保全され、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される。

(環境省による仮訳)

—–

日本は、2020 年までに陸域の20.5%、海域の13.3%を法律等に基づく保護地域に指定し、この目標を達成しています。そして、愛知目標に次ぐ新たな世界目標として締結された昆明・モントリオール生物多様性枠組(交渉時名称:ポスト2020生物多様性枠組案)の中で、30 by 30は2030年グローバルターゲットの1つとして、自然を活用した解決策や目標の進捗を明確にするための8個の数値目標と一緒に、陸と海を対象とするエリアベースの保全目標が盛り込まれました。

その他、国外の動きとしては、2021年にイギリスのコーンウォールで開催されたG7サミットで、G7・2030年「自然協約」が採択されています。この自然協約の中でも、G7の各国が国の状況やアプローチに応じて、2030年までに、自国の陸域と海域の少なくとも30%を保全すること等が定められました。

一方、国内の動きとしては、2020年時点で自然保護区の割合として定めた陸域の20.5%、海域の13.3%を達成していたため、追加認定が必要な残りの、陸域:約10% 海域:約17%をカバーするための検討が進められていました。具体的には、OECM を国が認定する仕組みの検討や30 by 30ロードマップの公表、COP15 第二部開催などが行われており、これらを経て2023年3月には新たな生物多様性国家戦略である「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定されました。そして、2030年までのネイチャーポジティブ(※1)実現に向けた目標の一つとして、30 by 30が掲げらている状況です。

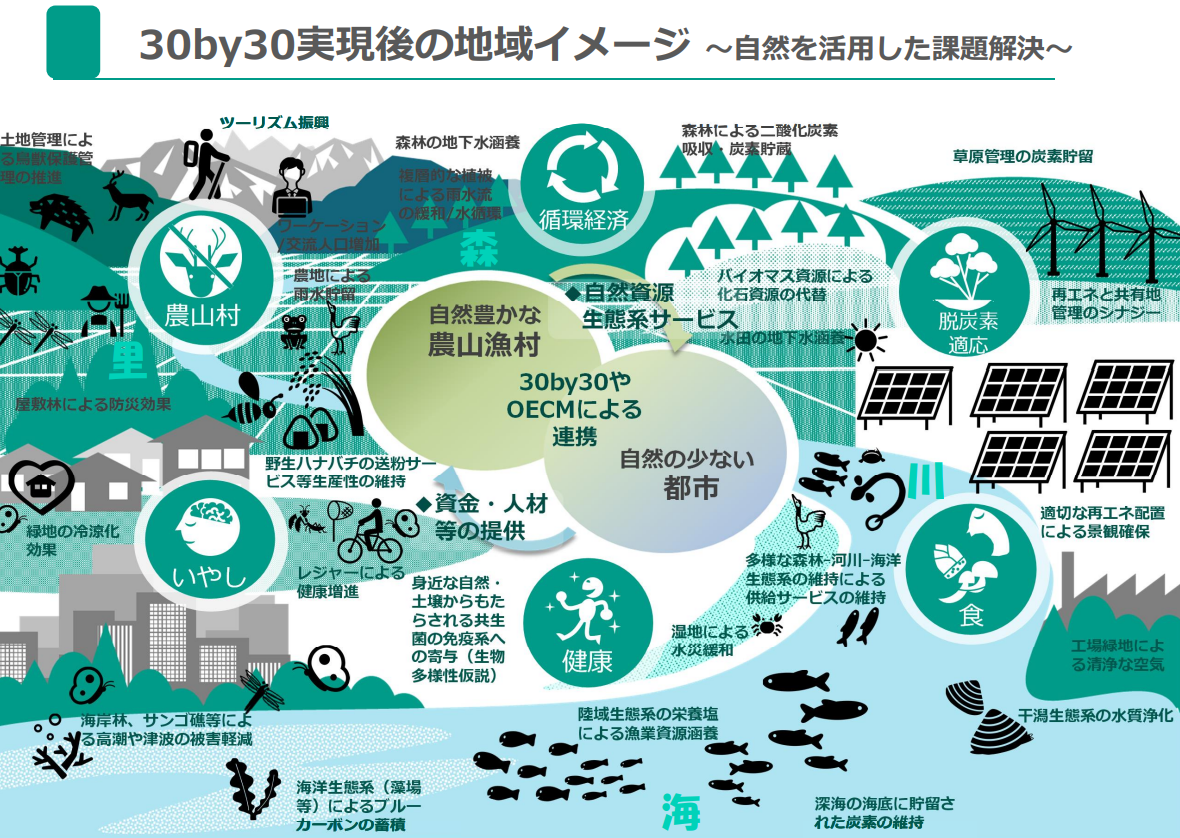

現在、環境省より公開されている「30 by 30ロードマップ」の中では、30 by 30を実現した際の地域のイメージとして、6つの項目(農山村、循環経済、脱炭素適応、いやし、健康、食)とOECM認定により期待される効果が表現されています。

環境省(生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議):30by30ロードマップ

© https://www.env.go.jp/content/900518835.pdf

| 項目 | OECM認定により期待される効果 |

| 農山村 | 鳥獣被害の防止や、恵み豊かな里山の維持 |

| 循環経済 | プラスチック代替のバイオマス資源の持続的な生産 |

| 脱炭素適応 | CO2の吸収・固定、防災減災に寄与する自然の再生 |

| いやし | 疲れを癒し、充実した余暇を楽しみ、心を潤す |

| 健康 | 免疫力を高め、健康な生活を支える身近な自然とふれあう |

| 食 | 地元の安全安心な食べ物の生産 |

その上で、30 by 30目標達成のための主要施策としては、以下の5つが挙げられています。

① 保護地域の拡張と管理の質の向上

② 保護地域以外で生物多様性保全に資する地域(OECM)の設定・管理

③ 生物多様性の重要性や保全活動の効果の「見える化」

④ 生態系がつながり合い、健全に機能するための質を高める取組

⑤ 脱炭素、循環経済、有機農業、都市における緑地等の取組との連携

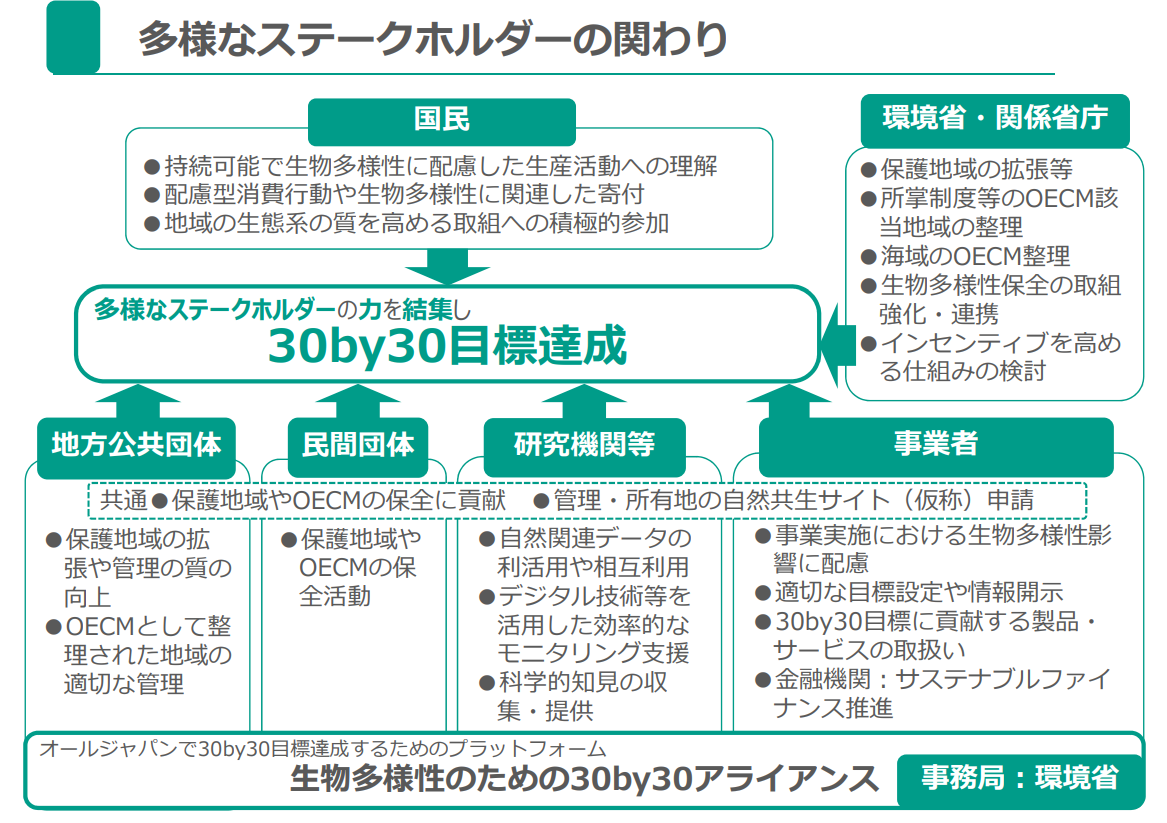

このような30 by 30の目標達成に向け、今後日本として現状の保護地域の拡充とともに、民間等によって保全されてきたエリアをOECMとして認定する取り組みを進めるため、「生物多様性のための30 by 30アライアンス」が2022年4月に発足されました。30 by 30アライアンスは、環境省を事務局として産民官21団体を発起人となり、2023年5月時点では、有志の企業や自治体、NPO法人等、計443者で構成されています。

アライアンスの参加要件はこちらです。以下のいずれか一つに取り組むことと、これらの取組事項を参加者が積極的に対外発信することが求められています。

—–

*所有地や所管地の国際OECMデータベース登録を目指す

*保護地域の拡大を目指す、拡大を支援する、管理の充実を図る

*保護地域、及び国際OECMデータベース登録を受けた(受ける見込み)サイトの管理を支援する

*自治体が自らの策定する戦略に30 by 30目標への貢献を取り込み、保護地域の拡大、国際OECMデータベース登録及びその管理の支援を企業、団体及び個人に推奨する

—–

(※1)自然再興を表しており、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること。つまり、自然における生態系の損失を食い止め、回復させていくこと。

OECM(と保護地域の違い)について

Other Effective area-based Conservation Measuresの略で、企業が保有する社有林や里地・里山などの保護地域以外で生物多様性保全に資する地域を表しています。この愛知目標が掲げられた時より提唱されているOCEMの存在は、目標達成のためのエリアベースの保全手法として重要視されており、30 by 30を実現する上で重要な位置づけとなってきます。

ここでは、環境省 令和3年度 第2回 自然再生専門家会議で用いられた資料を元に、国内における保護地域とOECMの概念と役割をそれぞれ整理していきます。

まず、保護地域やOECMは、生物多様性の長期的な域内保全に貢献する地域に含まれています。

| 国土全体 | |||

| 生物多様性保全が主目的 | 生物多様性保全が主目的ではない | ||

| 生物多様性の長期的な域内保全に貢献する地域 | 貢献しない地域 | ||

| 保護地域 | OECM | ||

その上で、OCEMと保護地域の役割は以下のように異なってきます。

▶保護地域の役割:

・生態系ネットワークの確保…保護地域の保全機能の強化、気候変動等の影響に対する強靱性

・地図情報の管理·共有による生態系ネットワークの可視化

▶OECMの役割:

・既存の土地利用·管理の継続の促進…生物多様性の保全、調整サービスや文化的サービスの享受

・企業やNGO等の価値の向上…ESG投資等の評価への反映

・地域の資産としての認知、利用、支援

・多様な主体の連携·協働

・地方公共団体等の生物多様性保全の成果指標

また、ここでは深くは触れませんが、保護地域やOECMと一緒にセットで出てくるキーワードとして、「自然共生サイト」があります。これは、国が認定する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を表しています。これは、保護地域内外かは問われておらず、土地の保有者が申請し、環境省による審査を通ると、保護地域と重複された区域以外がOECMにも登録が進められる流れとなっています。つまり、「自然共生サイト」はOECMを増やすための取り組みの一つとなっています。

「30%以上」と定める目標の数値的な根拠と生態系の保全意義について

ロードマップの中では、①生物多様性保全と②気候変動対策とのシナジーの観点から、生態系の保全に対し「30%以上」とする数値的な根拠やその意義について述べられています。

①生物多様性保全の観点

▶現時点で得られている国際的な科学的知見の例として、以下のようなものが挙げられています。

(陸域)

- 世界の陸棲哺乳類種の多くを守るためには、既存の保護地域を総土地面積の33.8%にまで拡大することが必要である。

- 世界中で両生類・鳥類・哺乳類等を保全しようとした場合に、世界の陸地の 26~28%の割合を保全すべきである。

(海域)

- 既往の144の研究をレビューした結果、その過半数は海洋の3 割以上を保護すべきとし、平均すると世界の海洋の 37%は保護される必要がある。

▶現時点で得られている国内の科学的知見の例として、以下のようなものが挙げられています。

(陸域)

- 里山や都市等民有地に分布している希少種の生息・生育地の保全措置をきっかけに、今後、国の保護地域を現状の国土面積の20.5%から30%まで効果的に拡大すると、生物の絶滅リスクが3割減少する見込みがある。

②気候変動対策とのシナジーの観点

▶生物多様性や生態系の保全に気候変動対策が重要な役割を担うことを象徴する取り組みとして、以下のようなものが挙げられています。

- グラスゴー気候合意:2021年にイギリスのグラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26 回締約国会議 (COP26)において採択された、気候変動対策の方向性と政治的メッセージを示す包括的な文書。自然と生態系を保護・保全・回復することの重要性が強調されている。

- 森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言:日本を含む140ケ国以上の有志国が参加し、森林及びその他の陸域生態系の保全及び回復の加速化等にコミットしている。

- (パリ協定に基づく)NDC(※2):ブルーカーボンを通じた温室効果ガスのインベントリへの組み込みは、取り組みが先行していたアメリカとオーストラリアに加えイギリスとマルタの4か国が、昨今では該当する推計値をGHGインベントリに反映している。今後はより一層、この温室効果ガスの排出削減や吸収量の組込みは、各国においても本格化していくと想定されている。

- NbS(※3):温暖化を2℃未満に安定させるために2030年までに必要とされる費用効果的な緩和策の、約30%を提供できる可能性があると言われている。

(※2)Nationally Determined Contributionの略で、国が決定する貢献を指す。具体的には、世界各国がパリ協定において5年ごとに提出することが求められている「温室効果ガスの排出量削減目標」のことを表す。

(※3)Nature-based Solutionsの略で、自然に根ざした社会課題の解決策を指す。

まとめ

本コンテンツでは、30 by 30についてその概要を踏まえた上で、OECMや保護地域、本目標の数値的な根拠と生態系などについて、幅広い視点から解説してきました。

今回ご紹介した30 by 30は、日本全体で取り組んでいくべき目標として掲げられている一方で、各ステークホルダーに求められる役割は少しずつ分けられており、ロードマップの中では以下のように定められています。しかしその中でも、ご覧いただいてお分かりいただけるように、保護地域やOECMの保全に貢献したり、管理・所有地の自然共生サイト(仮称)申請を行ったりすることは、各種団体の共通目標となっています。

環境省(生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議):30by30ロードマップ

© https://www.env.go.jp/content/900518835.pdf

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。