化石燃料とは?世界埋蔵量の限界が迫る化石燃料の4つの問題点と、代替燃料の可能性

化石燃料は、主に石油・石炭・天然ガスなど長年利用されてきた主要なエネルギー源です。人類が産業を発展させる上で、私たちが日常生活や経済活動を行う上で化石燃料は重要な役割を果たしてきました。しかし、化石燃料を利用することには地球環境への悪影響が伴う問題もあり、近年は特に化石燃料への依存から脱却する必要性が重要視されるようになりました。

この記事では、化石燃料の概要と種類、化石燃料の問題点、化石燃料への依存からの脱却方法、化石燃料に関する規定などについて詳しく紹介しています。化石燃料についての理解を深めましょう。

目次

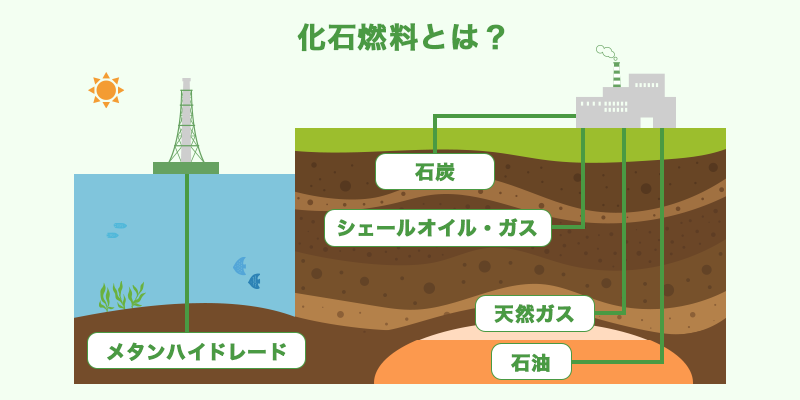

化石燃料とは、化石となった有機物のうち燃料として使われているもので主に石油・石炭・天然ガスの3種類

化石燃料とは、動植物の死骸など有機物が微生物に分解され、地中に長い間留まることで地熱や圧力が加わることによって形成された燃料のことです。化石燃料は、何億年前から何千万年前の地層から獲れ、燃料として使えるようになるまでに長い年月がかかっていることから「化石燃料」と呼ばれています。よって、石炭だけでなく、石油や天然ガスのように液体や気体状のものも化石燃料なのです。

化石燃料は、地中から採掘されたものを精製・加工することではじめてエネルギーとして利用できるようになります。どの化石燃料も基本的には燃焼させて使います。燃焼により化学反応が起き、発生した熱エネルギーや光エネルギーを利用しているのです。たとえば、火力発電では石炭や天然ガスを燃焼した熱エネルギーを使って水蒸気を発生させ、タービンを回し発電させるしくみになっています。

主な化石燃料の種類

主な化石燃料は、石油・石炭・天然ガスの3種類です。特徴や用途・メリットについてそれぞれご紹介します。

石油

有機物が分解され地中に熱や圧力がかかることによって生成された液体状の化石燃料です。採取されたあと精製されて燃料として使用されています。また、化学製品の原料としても利用されています。石油は、化石燃料の中でも密度が高いことから、輸送や貯蔵がしやすいというメリットがあり、車や航空機・船などの燃料や産業などで活用されていますが、採掘や生成、燃焼時に大気汚染や水質汚染などを伴います。

2020年末時点での世界の石油確認埋蔵量は約1兆7,324億バレルとされています。この量を2020年の石油生産量で割ると、石油が枯渇するまでの可採年数は約53.5年となります。石油は多様な用途で使われていますが、特に輸送部門での消費が目立ちます。実際に、2020年の世界全体の石油消費量のうち61%が輸送用に使用されていました。

この輸送用石油消費の増加にはいくつかの要因が関係しています。まず、経済成長と人口増加に伴い、自動車や飛行機、船舶などの交通手段が増え、それに伴う燃料需要が高まっています。また、特に発展途上国では中産階級の台頭と都市化が進み、個人の自動車保有数が増加していることも、石油消費増加の一因です。

さらに、国際的な物流の発展も影響しています。グローバル化が進む中で、製品の輸送距離が伸び、それに伴いトラック、船、飛行機などを使った貨物輸送が増えています。これらの要因が相まって、輸送部門における石油消費が高い割合を占めるようになっています。

石炭

主に植物の遺骸が地中で圧縮されて形成された固体状の化石燃料です。燃焼により発生した熱そのものや電力の生成に使用されています。石炭は、各地に豊富に埋蔵されており、安定して供給できることや採掘・加工にかかるコストが低いというメリットがありますが、採掘の際の地下水への影響が問題視されています。

石炭の埋蔵量は世界中で約10,741億トンあり、地域による偏りが少なく、世界中で採掘されています。また、現在の採掘速度で計算すると、石炭はまだ約139年間採掘できると予測されています。これは、石油や天然ガスよりも長い期間です。

2021年の石炭の生産量について見ると、アメリカ、南アフリカ、ドイツ、ポーランド、カザフスタンの5カ国で生産量が減少しました。アメリカでは、気候変動対策と天然ガスの価格が安くなったことから、石炭よりも天然ガスを使った発電が増えたためです。ドイツやポーランドでは、気候変動対策のために国内での石炭使用が減っています。

2020年の世界全体での石炭の使い道を見ると、約65.8%が発電に、13.0%が鉄鋼生産に使われるコークスの製造に、そして残りの12.8%が紙やセメントなどの産業用に使われています。

石炭の国際貿易については、主にアジアとヨーロッパの市場に分かれています。アジアでは中国やインド、アセアン諸国などで石炭の需要が増えており、輸入が増加しています。一方、ヨーロッパでは気候変動対策のために石炭の使用を減らしており、市場が縮小しています。

天然ガス

有機物が分解された際に発生したガス(メタンガス)で気体状の化石燃料です。燃焼により発電でき、暖房や工業プロセスなどに使用されています。天然ガスは、化石燃料の中では燃焼する二酸化炭素などの排出量が少なく安定的に供給できるというメリットがあります。しかし、主成分であるメタンが採取や輸送で漏れた際に温暖化を促進させる可能性があることや、地下水汚染などの影響が懸念されています。

2020年末時点での世界の天然ガスの埋蔵量は約188兆立方メートルです。このうち、中東地域が約40%を占めており、次に多いのは欧州、ロシア、その他旧ソ連国で、これらの地域が約31.8%を占めています。石油に比べると、天然ガスの埋蔵量は地域による偏りが少ないとされています。また、2020年の生産量で計算すると、天然ガスがなくなるまでの予想される期間は約48.8年です。

天然ガスは、脱炭素化を進めるための新しいエネルギー源としても注目されています。例えば、水素やアンモニアの原料として使われる技術が開発されており、一部ではすでに商業的に生産されています。また、シェールガスやCBM(石炭層メタン)のような新しい種類の天然ガスの開発も進んでおり、特にアメリカではシェールガスの生産が大幅に増えています。2007年以降、アメリカでのシェールガスの生産量は急速に増加し、2021年には8490億立方メートルに達しました。

天然ガスの使い方は国によって異なります。日本では発電に天然ガスの約71%が使われており、産業用が11%、家庭やその他の用途が18%です。一方、アメリカやOECD(経済協力開発機構)の欧州諸国では、発電用の割合がそれぞれ40%、29%と日本より低く、その分、家庭用や産業用としての使用が多くなっています。

石油や天然ガスの代替燃料となりうるシェールオイルやシェールガス、メタンハイドレート

世界のエネルギー需要は増加し続けていますが、石油や天然ガスなどの従来の化石燃料の埋蔵量には限りがあります。これらの資源の枯渇が予測される中で、代替資源の開発が急務とされています。シェールオイル、シェールガス、メタンハイドレートは、まだ十分に開発されていない大量の資源を有しており、将来のエネルギー供給源として高いポテンシャルがあると評価されています。

また、多くの国々でCO2排出量の削減が求められる中、シェールガスは石炭に比べてCO2排出量が少ないため、一時的な「ブリッジ燃料」としての役割を果たすと見なされています。エネルギー供給源の多様化は、国によるエネルギー安全保障の観点からも重要です。特にエネルギー資源を海外から輸入に依存している国々にとっては、国内で利用可能なシェールガスやメタンハイドレートの開発は、外国からのエネルギー供給のリスクを減らす手段となります。

2000年代に入ると、アメリカは水圧破砕技術を用いてシェールガスの大量生産を開始し、世界最大の天然ガス生産国となりました。これにより、アメリカのエネルギー市場は大きく変化し、エネルギーの自給自足が可能になりました。日本も、自国の排他的経済水域(EEZ)内でメタンハイドレートの試掘を行い、商業生産に向けた技術開発を進めています。これは、エネルギー資源に乏しい日本にとって、新たなエネルギー源を国内で確保するための重要な試みです。

「燃える氷」とも呼ばれるメタンハイドレート

メタンハイドレートは「燃える氷」とも呼ばれる物質で、メタンガスが水と化学的に結合して固体の形を成しています。主に海底や永久凍土層に存在し、見た目は氷のようですが、火をつけると燃焼するのが特徴です。天然ガスの主成分であるメタンを豊富に含んでいるため、将来的なエネルギー源として注目されています。しかし、現在の技術ではメタンハイドレートからメタンを安全かつ効率的に抽出する方法がまだ確立されていませんが、研究が進行中です。

特に、表層型メタンハイドレートに関しては、新しいシステムや技術の模索と検証が始まっています。これにより、商業化が視野に入ってきています。また、メタンハイドレートを利用すると二酸化炭素(CO2)が発生するため、その対策としてCO2を処理する技術も重要です。日本の産業技術総合研究所(産総研)では、メタンハイドレートの開発技術をCCUS(二酸化炭素回収・有効利用・貯留技術)へと活用するための研究も進められています。

日本では、特に日本海側で表層型メタンハイドレートの大きな埋蔵が見つかっており、海鷹海脚(うみたかかいきゃく)の地点で約6億立方メートルの埋蔵量が確認されました。これは、カーボンニュートラルな社会を目指す上での重要なステップとなる可能性があります。

安定したエネルギー源の確保が期待できるシェールオイルとシェールガス

シェールオイルとシェールガスは、特定の岩石層であるシェールから採取される石油と天然ガスです。シェールは、圧縮された泥から形成された岩石で、微細な隙間や亀裂が多く存在します。これらの隙間に天然ガスや石油が閉じ込められており、通常の石油や天然ガスとは異なり、岩石を破壊して抽出する必要があります。抽出には「水圧破砕(フラッキング)」という技術が用いられ、大量の水、砂、化学物質を地下に注入して岩石を割り、ガスやオイルを取り出します。この技術によって、以前は採掘不可能だった場所からも石油やガスを得ることが可能になりました。

シェールガスの最大のメリットはその豊富な埋蔵量です。未開発の地層から採掘できるため、供給が増え、価格が下がる可能性があります。シェールガスの生産が増えれば、天然ガスや原油が安定して入手できるようになり、これまで中東諸国からの輸入に依存していた日本にとっても大きなメリットがあります。

ただし、シェールガスには課題もあります。その一つが環境汚染の懸念です。掘削には大量の水と化学物質が使用されるため、水資源への影響や地下水の汚染が問題になっています。また、採掘時に発生するメタンガスは温室効果が高く、二酸化炭素に次ぐ温暖化の原因とされています。持続可能なエネルギー選択が求められる今、シェールガスやシェールオイルの生産拡大は一部で抑制されています。

価格の面でも、シェールガスは従来の天然ガスと異なります。従来の天然ガスは原油価格の変動に影響を受けやすいですが、シェールガスはより安定した価格で提供されることが多いです。日本では安価で安定したエネルギー源の確保が非常に重要視されており、シェールガスは期待されるエネルギー資源とされています。

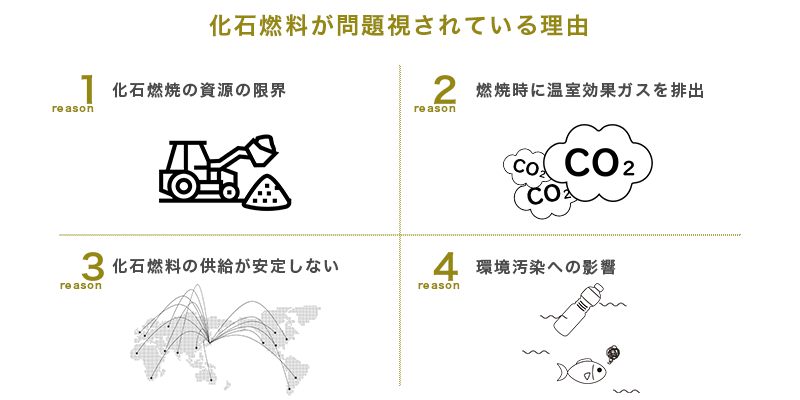

近年、化石燃料が問題視されている理由4つ

昨今では化石燃料からの脱却をはかることが推奨されていますが、具体的にはどのようなことが問題視されてのことなのでしょうか。化石燃料が地球環境に及ぼす影響や、私たちが生活・事業を行う上で化石燃料を使用するにあたって問題となっていることをそれぞれご紹介します。

問題点①:化石燃料の資源には限りがあるから

問題点②:燃焼時に大量の温室効果ガスが排出されているから

問題点③:供給が安定しないから

問題点④:環境汚染を引き起こしているから

化石燃料の資源には限りがあるから

化石燃料は、数十年~百数十年で燃料は枯渇すると言われています。私たちがこのまま消費を続けているといずれ完全になくなってしまいますが、長い年月をかけて生成されるという化石燃料の性質上、新たに生成することも難しいのが実情です。ですから、化石燃料に頼らずにほかの方法でエネルギーを安定的に供給する方法を構築させていくことが重要視されています。

燃焼時に大量の温室効果ガスが排出されているから

例えば、生活や事業を運営するのに欠かせない電気。電気を発電するための方法として、日本では現在火力発電が全体の70%を占めており主力の発電方法となっていますが、火力発電では化石燃料を大量に燃焼します。燃焼時には二酸化炭素などの温室効果ガスが多く発生するため、気候変動などの原因ともなり問題となっています。

供給が安定しないから

日本は、化石燃料の供給をほぼ海外からの輸入に頼っているのが現状です。2021年のデータでは、石油と石炭は99.7%、天然ガスは97.8%という高い海外依存度になっています。戦争など社会情勢によっては供給が少なくなり価格が高騰することがあるため、産業や経済においてリスクを背負っている状況と言えます。

環境汚染を引き起こしているから

エネルギー源としての使用以外にも、化石燃料(石油など)を原料として製品も作られています。石油を原料とするプラスチックやビニールが不法に捨てられることで環境が汚染され、海洋生物などへの影響も問題となっています。

化石燃料に依存しないためにできること4つ

前章でご紹介したように、化石燃料の使用にはさまざまなリスクや問題が伴います。化石燃料に依存しないために個人や企業としてどのようなことができるのでしょうか。いくつかご紹介します。

再生可能エネルギーを使用する

有限な化石燃料の代替として注目されているのが、再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーは、自然に存在する無限の資源から得られるエネルギーのため、枯渇の心配がありません。また、二酸化炭素などの排出量も抑えられることから環境負荷も少ないとされています。再生可能エネルギーには次のようなものがあります。

太陽光エネルギー

太陽光エネルギーは太陽から放出される光エネルギーを電力に変換する技術です。このエネルギー源の最大の利点は、太陽がある限り無尽蔵に供給されることと、運用時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーであることです。太陽光パネル(ソーラーパネル)を使って太陽の光を直接電気に変換するため、屋根や広い土地にパネルを設置することで家庭や事業所の電力を賄うことができます。ただし、日照条件や気候によって発電量が左右されるという課題があります。

風力エネルギー

風力エネルギーは風の力を利用して発電する方法です。風車やタービンが風を受けると、その回転力で発電器が動き、電気が生産されます。このエネルギーの特徴は、風が吹けばいつでも発電可能であり、運転中に化石燃料を一切使用しないため環境に優しいことです。設置場所には風が安定して強く吹く地域が選ばれることが多いですが、風のない時には発電できないという点、また風車が風景に与える影響も考慮する必要があります。

水力エネルギー

水力エネルギーは水の流れを利用した発電方法です。ダムなどで水を貯め、その水を一定の高さから流下させることで水車を回し、電気を生成します。大規模なものから小規模なものまで様々で、安定して大量の電力を供給できることが利点です。ただし、ダム建設による自然環境への影響や生態系への懸念があります。

地熱エネルギー

地熱エネルギーは地球内部の熱を利用した発電です。地下深くの熱水や蒸気を地表に引き上げ、タービンを回して発電します。このエネルギー源の長所はCO2排出が少なく、天候に左右されず安定した供給が可能な点です。日本のように火山国であれば特に有効ですが、地熱発電所の設置には適地の選定や環境への配慮が必要です。

バイオマスエネルギー

バイオマスは、木材や作物の残りかす、家畜のふんなど有機質の生物資源を燃料として利用するエネルギーです。これらのバイオマスを燃焼させることで発電する他、メタン発酵させてバイオガスを生成し、これを燃料として使用します。再生可能で、使い終わった資源をエネルギーに変換できるため廃棄物の減少にもつながります。ただし、食料資源との競合や持続可能な生産方法の確立が課題です。

核エネルギーを使用する

原子力発電は、化石燃料を使わない発電方法の中ではメジャーな選択肢です。化石燃料を使用した発電と比較すると炭素排出は少ないですが、放射性廃棄物の処理などの課題があります。しかし、再生可能エネルギーは季節や天候によっては安定的な供給が難しいこともあるため、電力不足の状況に備えて補完的なエネルギーとして一定量は使用していくのが望ましいと言われています。

化石燃料の使用をなくす(減らす)

化石燃料の使用量を抑えるために、直接的な燃料の使用を見直すことも大切です。電気自動車や低燃費の自動車などに変えるなど化石燃料をなるべく利用しない技術や製品を取り入れたり、石油を原料とするプラスチックやビニールの製品を見直し、他のものを原料としてつくれないかを検討したり、化石燃料の使用をなくす(減らす)ことができないか試行錯誤し、他のものに置き換える方法を考えましょう。

そもそものエネルギーの使用量を抑える

化石燃料の使用量の多くを占めている発電や産業、運輸・交通によるエネルギーの消費量を減らすことも重要です。節電はもちろんのこと、交通や運搬の手段・ルートを見直したり、産業機器や照明・空調を高効率のものに変えたり、電気や燃料などエネルギー消費が少なく済むように生活や事業を見直してみましょう。

化石燃料にまつわる規定や取り組み

化石燃料からの脱却は全世界で課題とされ、積極的な取り組みが推奨されています。国内外での化石燃料の使用にまつわる規定や取り組みの中で代表的なものをご紹介します。

パリ協定

パリ協定とは、気候変動に対処するための国際的な枠組みのことです。世界各国が気候変動への対応を協力して進めることを目的としており、温室効果ガスの削減目標を数値として定め、定期的な進捗の報告や監視を行っています。

このパリ協定で掲げられている目標の一つ、「地球温暖化の上昇を2℃以下に抑え、できる限り1.5℃以下に収めること」を目指すには、化石燃料の使用量を減らすことが必要であるとされており、多くの国は化石燃料の使用量を減らす対策や目標を掲げ、再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の向上を図っています。その中で、進捗の報具体的な報告のために化石燃料の使用量や化石燃料による温室効果ガス排出量などを定期的に測定しています。

外務省:2020年以降の枠組みパリ協定:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html

COP28

COP28は、国連気候変動枠組条約第28回締結国会議のことです。前述したパリ協定の1.5℃目標への進捗を各国で共有するため2023年に開催されました。そこでは、化石燃料からの脱却をこの10年間で加速していくことが発表されたことが話題となりました。これを受けて、日本としても、排出削減対策が行われていない国内の石炭火力発電所の建設を終了していく旨が、内閣総理大臣より発表されました。

外務省:COP28結果概要:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/pagew_000001_00076.html

改正省エネ法

改正省エネ法は、省エネルギーの促進やエネルギーの効率的な利用を促すための法律です。これに基づき、化石燃料の代替として再生可能エネルギーの導入や普及を促進するための政策が進められ、再生可能エネルギー発電設備の補助金制度が制定されたり、化石燃料の使用に伴う二酸化炭素などの排出規制や税制措置がなされています。

このように、化石燃料からの脱却は世界や日本国内でも目標として掲げられ、迅速に進められているのが現状です。

まとめ

化石燃料は、産業の発展や、人々の日常生活・経済活動に欠かせない重要なエネルギー源である一方、本記事でご紹介したようにさまざまな問題やリスクも抱えています。近年、世界的にも国内でも化石燃料からの脱却は急速に進められており、持続可能なエネルギーへの移行や省エネ・エネルギーの効率化などのさまざまな取り組みが行われています。

地球温暖化などの環境問題に対処するために、将来の世代が同水準の暮らしを送るために、化石燃料の持続可能な利用が今求められています。個人や企業としてできることから始めましょう。