マテリアルリサイクルの仕組みと国内外の事例|企業が取り組むべきポイント

持続可能な社会の実現に向けて、企業における資源循環の取り組みはもはや選択肢ではなく必須となっています。

そのなかでも、廃棄物を原料として再び製品化する「マテリアルリサイクル」は、3Rの中核を担う重要な手法として注目を集めています。

本コンテンツでは、マテリアルリサイクルの基本的な仕組みから、ケミカルリサイクルとの違い、さらには先進企業の具体的な取り組み事例まで徹底解説。

コスト削減と環境負荷低減の両立に向けて、あなたの企業が今すぐ取り組めるポイントとは?

企業価値向上につながるマテリアルリサイクルの可能性を、最新の国内外の動向と共に見ていきましょう。

マテリアルリサイクルとは?

資源を大切にし、環境負荷を減らすために欠かせない取り組みとして注目されているのがマテリアルリサイクルです。

▼マテリアルリサイクルの特徴

- 原材料の節約が可能

- CO2排出量の削減に貢献

- 廃棄物の量を減らせる

- 新しい製品の製造コストを抑制

ここでは、基本的な仕組みから具体的な手法まで、わかりやすく解説していきます。

マテリアルリサイクルの定義

マテリアルリサイクルとは、使用済み製品や廃棄物を物理的に処理して、再び原材料として利用する方法です。

さまざまな資源がマテリアルリサイクルされています。

| 資源 | 再利用例 |

| 古紙 | ノートやトイレットペーパー、建築資材 |

| プラスチックボトル | ペットボトル、繊維、シート、建材 |

| アルミ缶 | 新しいアルミ缶や自動車部品 |

| スチール缶 | 新しいスチール缶や建築資材 |

| ガラス瓶 | 新しいガラス瓶や断熱材、タイル |

| 廃タイヤ | 路盤材、防音材、ゴムチップ舗装 |

| 衣類 | ウエス(工業用布)や新しい衣料品、詰め物 |

限りある資源の消費を抑えることで、廃棄物の削減につながります。

水平リサイクルとカスケードリサイクル

マテリアルリサイクルには、「水平リサイクル」と「カスケードリサイクル」の2種類があります。

水平リサイクルは、元の製品と同じ用途のものに再生する方法です。

たとえば、使用済みペットボトルを新たなペットボトルにするケースが該当します。

一方、カスケードリサイクルは、元の製品とは異なる用途で再利用する方法です。

ペットボトルを衣類の繊維にするケースが代表的です。

マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの違い

両者の主な違いは、リサイクル過程での物質の変化にあります。

マテリアルリサイクルが物理的な処理のみを行うのに対し、ケミカルリサイクルは化学反応を用いて分子レベルまで分解します。

| 項目 | マテリアルリサイクル | ケミカルリサイクル |

| プロセス | 物理的処理 | 化学的処理 |

| 再生品の品質 | 劣化の可能性あり(ダウンサイクリング) | 劣化が少ない(アップサイクリングの可能性) |

| 対象となる廃棄物 | 比較的きれいな廃棄物 | 汚れた廃棄物、複合素材 |

| エネルギー消費量 | 少なめ | 多め |

| 技術的課題 | 選別技術 | 分解・合成技術、コスト |

| メリット | プロセスがシンプル、エネルギー消費量が少ない | 再生品の品質が高い、様々な廃棄物を処理可能 |

| デメリット | 品質劣化の可能性、高度な選別が必要 | エネルギー消費量が多い、コストが高い |

ケミカルリサイクルは、マテリアルリサイクルでは処理できない廃棄物の再資源化を可能にするため、循環型社会の実現に向けて重要な役割を担うと期待されています。

しかし、現時点では技術的・コスト的な課題も残っており、今後の技術開発の進展が期待されています。

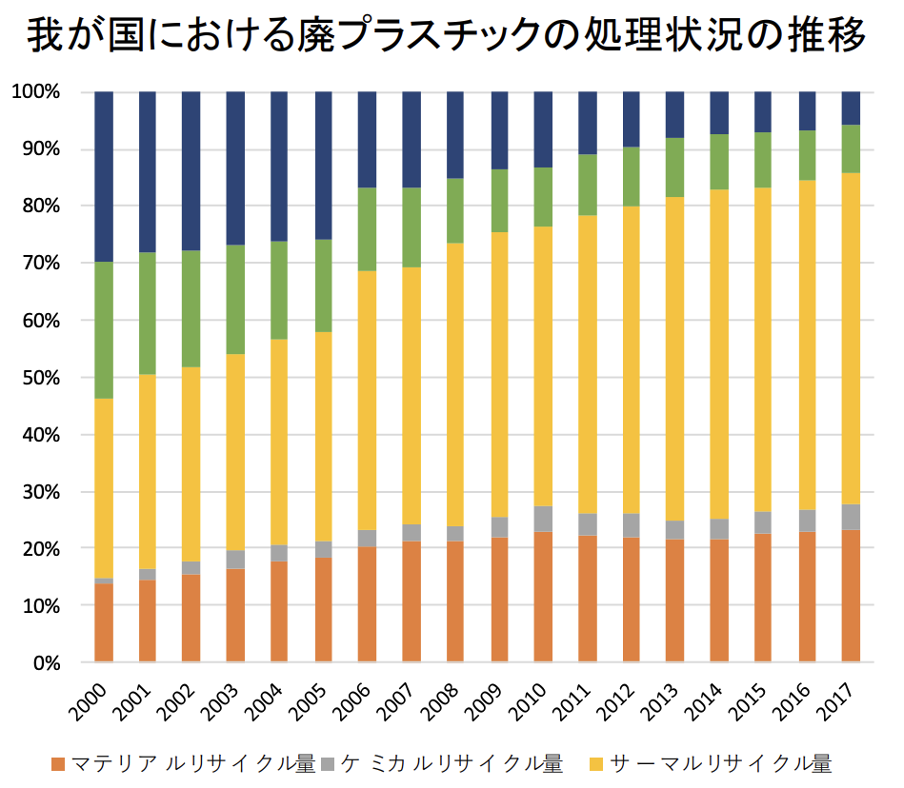

マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルの違い

サーマルリサイクルは、廃棄物を燃焼させてエネルギーを回収する方法です。

一方、マテリアルリサイクルは物質としての再利用を目指します。

| 項目 | マテリアルリサイクル | サーマルリサイクル |

| プロセス | 物理的処理 | 熱処理(燃焼) |

| 目的 | 資源の再利用 | エネルギー回収、減容化 |

| メリット | 環境負荷が低い、高付加価値化 | 減容化効果大、エネルギー回収 |

| デメリット | 品質低下、分別が必要 | 有害物質発生の可能性、資源活用の面で劣る |

サーマルリサイクルはエネルギー利用の観点で有効ですが、廃棄物そのものは失われてしまいます。

どちらのリサイクル方法も、廃棄物問題の解決に貢献する重要な役割を担っているので、それぞれの特性を理解し、適切に組み合わせることが重要です。

近年では、サーマルリサイクルよりもマテリアルリサイクルが優先される傾向にあり、循環型社会の構築に向けて、マテリアルリサイクル技術の開発や普及が進められています。

マテリアルリサイクルのメリット

企業がマテリアルリサイクルに取り組むことで、環境面から経営面まで、さまざまな利点を得られます。

それぞれの具体的なメリットについて、詳しく見ていきましょう。

資源の有効活用

限りある資源を繰り返し使用することで、原材料の持続可能な調達が可能になります。

特に金属やプラスチックなどの再生可能な素材は、品質を維持したまま何度も使用できるのが魅力です。

▼具体的な効果

- 天然資源の採掘量削減

- 原材料の安定確保

- 資源の国内自給率向上

- サプライチェーンリスクの軽減

環境負荷低減

マテリアルリサイクルは、CO2排出量の大幅な削減に貢献します。

また、化石燃料の使用を抑え、地球温暖化対策にも寄与。

そのため、企業や自治体が積極的に取り組むことで、環境保護の推進が期待されているのです。

廃棄物の削減

日本の最終処分場の残余年数は全国平均で約21年。

2041年には廃棄物を埋める場所がなくなってしまうかもしれないのです

リサイクルを行うことで、廃棄物の量を大幅に減らすことが可能です。

埋立地の圧迫を防ぎ、ごみ処理にかかるコストの削減が実現できます。

また、廃棄物処理の際に発生する環境汚染を抑える効果もあり、社会全体にとって有益といえるでしょう。

経済的メリット

原材料コストの削減から新たな収益機会の創出まで、さまざまな経済効果が期待できます。

| メリット | 具体的な内容 |

| コスト削減 | 原材料費の低減、廃棄物処理費用の削減 |

| 収益創出 | リサイクル製品の販売、再生材料の供給 |

| リスク軽減 | 原材料価格変動の影響緩和 |

| 競争優位性 | 環境配慮型製品としての差別化 |

再生材料を活用することで、原材料の調達コストを抑えることが可能です。

また、リサイクル技術の発展により、新しい産業や雇用の創出にもつながります。

SDGsやCSRの推進

持続可能な開発目標(SDGs)や企業の社会的責任(CSR)を果たすうえで、マテリアルリサイクルは重要な役割を担います。

特に以下のSDGsゴールとの関連が強くなっています。

- ゴール12:つくる責任・つかう責任

- ゴール13:気候変動に具体的な対策を

- ゴール14:海の豊かさを守ろう

- ゴール15:陸の豊かさも守ろう

資源の有効活用や環境保護の取り組みを強化することで、企業のブランド価値向上にもつながります。

これにより、消費者や投資家からの信頼を獲得しやすくなるでしょう。

マテリアルリサイクルのデメリット

マテリアルリサイクルには多くのメリットがある一方で、いくつかの課題や制限も存在します。

企業が取り組みを検討する際は、これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

品質低下

リサイクルを繰り返すことで、材料の品質が徐々に低下していく現象が避けられません。

▼品質低下

- プラスチックの分子鎖切断による強度低下

- 繊維の短繊維化による品質劣化

- 金属の不純物混入による性能低下

- 紙の繊維劣化による強度減少

これらの品質低下を防ぐためには、新しい原料の適切な配合や高度な選別技術が必要となります。

技術的に難しい

異物の混入や複合材料の分離など、技術的な課題が数多く存在します。

▼主な技術的課題

- 異なる素材の分離・選別

- 不純物の除去

- 複合材料の解体

- 品質の安定化

これらの課題に対応するには、専門的な設備と技術者の確保が不可欠です。

コストが高い

設備投資や運営費用が高額になりやすく、特に小規模企業には大きな負担となります。

▼必要なコスト

- 選別設備

- 破砕設備

- 運営費用

- 人件費

新しい材料よりもコストが高くなる場合があり、企業の負担になるケースも少なくありません。

リサイクル工程でエネルギーを消費する

材料の収集、運搬、処理の各工程で相当量のエネルギーを消費します。

▼エネルギー消費が多いシーン

- 収集・運搬時の燃料消費

- 破砕・選別時の電力使用

- 洗浄工程での水・熱使用

- 乾燥工程での熱エネルギー消費

市場価格の変動に左右されやすい

再生材料の市場価格は、原油価格や経済情勢により大きく変動します。

▼不安定要因

- 原材料市場の価格変動

- 需要と供給のバランス

- 国際市況の影響

- 環境規制の変更

このような価格変動リスクに対しては、長期契約や価格変動補填制度の活用などの対策が必要です。

マテリアルリサイクルの国内外の事例

世界中で様々な企業や自治体が、独自のマテリアルリサイクルの取り組みを進めています。

ここでは、特に注目される先進的な事例を紹介します。

国内企業の取り組み事例

日本企業は高度な技術力を活かし、独自のリサイクルシステムを構築しています。

▼代表的な事例

| 企業名 | 取り組み内容 | 特徴・成果 |

| サントリー | ボトルtoボトル | 再生PET樹脂100%使用を実現 |

| ユニクロ | 衣類回収リサイクル | リユースや断熱材・防音材などへの再利用 |

| JFEスチール | 高炉原料化システム | 使用済みプラスチックを製鉄の原料に利用 |

| キヤノン | トナーカートリッジ回収 | 埋め立てずに再利用 |

海外企業の取り組み事例

グローバル企業が革新的なリサイクル技術や仕組みを開発しています。

| 企業名 | 取り組み内容 | 特徴・成果 |

| パタゴニア (Patagonia) | “Worn Wear” プログラム | 修理サービスの提供、中古品の販売、回収した衣料を原料として再生利用 |

| ループ・インダストリーズ (Loop Industries) | PETプラスチックリサイクル | 低エネルギー消費でPETプラスチックを分解し、バージンPETと同等の品質の原料に戻す |

| レゴ (LEGO) | 持続可能な素材への移行 | サトウキビ由来の植物性プラスチックを使用したブロックの生産を開始 |

これらの企業は、それぞれ異なるアプローチでマテリアルリサイクルに取り組んでいますが、共通しているのは資源の有効活用と環境負荷の低減を目指している点です。

これらの取り組みは、循環型経済への移行を促進する上で重要な役割を果たしています。

自治体の取り組み事例

地域特性を活かした効率的な回収・リサイクルシステムを構築しています。

▼先進的な取り組み例

- 北九州市エコタウン事業 廃棄物を活用し、最終的に廃棄物をゼロにすることを目標に掲げる

- 富山市SDGs未来都市計画 持続可能な付加価値創造都市の実現

- 食品廃棄ゼロ京都プロジェクト 食品ロスゼロの実現に取り組む

これらの事例は、効果的なマテリアルリサイクルには、企業、行政、市民の協力が不可欠であることを示しています。

企業が取り組むべきポイント

マテリアルリサイクルを成功させるためには、包括的な戦略と具体的な行動計画が必要です。

ここでは、企業が特に注力すべき重要なポイントを解説します。

3Rの推進

3R(Reduce・Reuse・Recycle)を企業活動の基本方針として組み込むことが重要です。

▼優先順位を意識した取り組み例

- Reduce(削減)

- 製品の軽量化

- 過剰包装の見直し

- 長寿命設計の採用

- Reuse(再利用)

- リターナブル容器の導入

- 修理サービスの提供

- 中古品の活用促進

- Recycle(リサイクル)

- 分別しやすい製品設計

- リサイクル素材の使用

- 回収システムの整備

廃棄物の発生を抑え、再利用の仕組みを整えることで、リサイクルの効率が期待できるでしょう。

水平リサイクルへの注力

品質の低下を最小限に抑え、同じ用途での再利用を実現する水平リサイクルは、今後の重点課題です。

▼実現のためのステップ

- 高純度選別技術の導入

- 異物混入防止の徹底

- 品質管理基準の確立

- トレーサビリティの確保

持続可能な製造プロセスを確立のために、注力すべき取り組みといえるでしょう。

技術開発への投資

リサイクル技術の革新は、コスト削減と品質向上の鍵となります。

▼重点的な投資分野

| 分野 | 目的 | 期待効果 |

| AI選別 | 異物除去の効率化 | 純度向上・コスト削減 |

| 新規材料開発 | リサイクル適性向上 | 再生品質の向上 |

| 製造工程改善 | エネルギー効率化 | 環境負荷低減 |

| 分析技術 | 品質保証の高度化 | 信頼性向上 |

素材の品質を維持しながら効率的に再利用できる技術開発を進めることで、より多くの製品を循環させることが可能になります。

消費者への啓発活動

消費者の協力なしには、効果的なリサイクルシステムは成立しません。

企業は、リサイクルの重要性を伝える情報発信や、適切な分別を促すキャンペーンを実施することで、消費者の意識向上を図る必要があります。

▼効果的な啓発活動の例

- 製品への分別マークの明確な表示

- SNSを活用した情報発信

- 環境教育プログラムの提供

- 店頭回収の促進

まとめ

マテリアルリサイクルは、資源の有効活用と環境負荷の低減に貢献する重要な手法です。

しかしメリットが多い一方で、分別の難しさやコストの問題といった課題もあるのも事実。

国内外の成功事例を参考にしながら、企業が積極的に取り組むことが求められています。

持続可能な社会を実現するために、リサイクルの仕組みをさらに発展させていくことが重要です。