サーマルリサイクルのメリット・デメリットを分かりやすく解説!事例や将来性も紹介

廃棄物処理における重要な選択肢のひとつが「サーマルリサイクル」です。

環境負荷低減とエネルギー回収を両立する手法として知られるサーマルリサイクルですが、その実態は必ずしも理解されていません。

廃棄物発電やRDF(固形燃料化)など、様々な形態で実施されているサーマルリサイクルは、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルとの適切な組み合わせが求められています。

本コンテンツでは、サーマルリサイクルの本質的なメリット・デメリットを徹底解説。

さらに、先進的な導入事例や将来展望まで、企業のCSR戦略や自治体の廃棄物処理計画に直接活用できる情報を、実践的な観点から解説していきます。

目次

サーマルリサイクルとは?

廃棄物を単に焼却処理するのではなく、その過程で発生する熱エネルギーを回収し、有効活用する手法がサーマルリサイクルです。

これは、廃棄物の減量化と同時にエネルギーの有効利用を実現する、現代の廃棄物処理における重要な選択肢となっています。

特に近年は、地球温暖化対策やエネルギー資源の有効活用の観点から、その重要性が高まっています。

サーマルリサイクルの定義

サーマルリサイクルは、廃棄物から熱エネルギーを回収して利用する技術システムの総称です。

環境省の定義によれば、「廃棄物の焼却に伴い発生する熱を回収し、発電や地域暖房等に利用すること」とされています。

この技術は、単なる焼却処理とは異なり、廃棄物が持つエネルギーを電力や熱として再利用することで、資源の有効活用を図ります。

これにより、化石燃料の使用量削減にも貢献し、循環型社会の形成に重要な役割を果たしています。

サーマルリサイクルの種類

サーマルリサイクルには、いくつかの処理方式があります。

- 直接焼却方式

- 廃棄物を高温で燃焼させて熱エネルギーを回収

- 設備がシンプルで運転管理が比較的容易

- ガス化方

- 廃棄物を酸素が不足した状態で加熱し、可燃性ガスを生成

- 発電や化学原料として利用可能で、より効率的なエネルギー回収が期待できる

- 熱分解方式

- 無酸素状態で廃棄物を加熱し、油分や可燃性ガスを回収

- 得られた生成物は燃料として活用でき、より付加価値の高い資源化が可能

それぞれの方法によって得られるエネルギーの形態や利用方法が異なります。

廃棄物発電、RDF、ガス化溶融炉などの関連技術

サーマルリサイクルの実用化技術として、以下の3つが代表的です。

- 廃棄物発電

- 焼却時の熱を利用して蒸気を発生させ、タービンを回して発電する

- 近年は発電効率が向上し、一般家庭への電力供給源としても注目されている

- RDF(Refuse Derived Fuel)

- 廃棄物を粉砕・乾燥し、固形燃料化する技術

- 運搬や保管が容易で、必要な時に必要な量だけ利用できる

- ガス化溶融炉

- 廃棄物をガス化と同時に灰を溶融するシステム

- ダイオキシン類の発生を抑制でき、灰の資源化も可能

これらの技術は、廃棄物を単なるゴミとして扱うのではなく、資源として活用するための重要な手法となっています。

サーマルリサイクルのメリット

サーマルリサイクルには、環境保全とエネルギー活用の両面で重要なメリットがあります。

ここでは、主要な3つのメリットについて詳しく解説していきます。

エネルギー回収による資源の有効活用

サーマルリサイクルの最大の利点は、廃棄物から価値あるエネルギーを回収できることです。

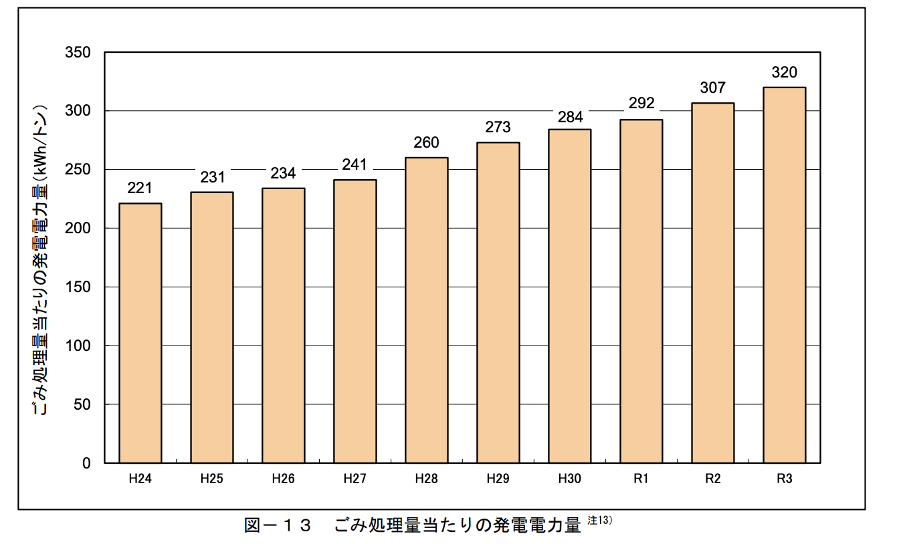

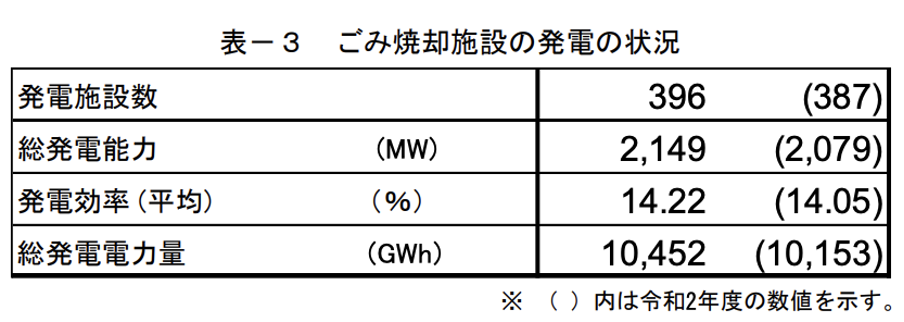

国内には一般廃棄物を焼却する施設は396施設あり、総発電電力量は年間約10,452ギガワット・時(GWh/年)。

これは、約250万世帯の年間電力消費量に値すると言われています。

発生する熱エネルギーは、発電や温水供給に利用され、化石燃料の消費を削減や資源の有効活用に役立っています。

廃棄物量の減量化

サーマルリサイクルによって、廃棄物の体積を大幅に減らすことができます。

これにより、収集や運搬にかかるコストと環境負荷を大きく削減できるのがメリットです。

特に都市部など、廃棄物の運搬距離が課題となる地域では、この減量化効果は極めて重要です。

埋め立て処分場の延命化

最終処分場の確保が困難な日本において、サーマルリサイクルは処分場の寿命を延ばす効果があります。

焼却による減容化で、埋立処分が必要な廃棄物の量を1/30に削減できます。

これにより、新規の最終処分場建設の必要性を減らし、既存処分場の使用期間を大幅に延長することができるのです。

サーマルリサイクルのデメリット

メリットのあるサーマルリサイクルですが、見逃すことができないデメリットがあるのも事実です。

今後対策が必要となる、サーマルリサイクルのデメリットについて見ていきましょう。

二酸化炭素排出による環境負荷

サーマルリサイクルの重要な課題のひとつが、二酸化炭素排出です。

特にプラスチック類の焼却では、化石燃料由来の二酸化炭素が発生。温暖化への影響が懸念されているのです。

ダイオキシン類発生の可能性

高温燃焼が不十分な場合、ダイオキシン類などの有害物質が発生する可能性があります。

そのため焼却施設では850℃以上の高温燃焼と適切な排ガス処理が導入されています。

また、「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に沿ってダイオキシン類の発生を法定基準値(0.1ng-TEQ/m³)以下に抑制するため、定期的な測定と監視が行われ、安全性は確保されています。

施設建設・維持管理コスト

サーマルリサイクル施設の建設には多額の投資が必要です。

建設費用

- 処理能力

- 処理能力が大きいほど建設費用は高額になる

- 技術

- 採用する技術(ストーカ式、ガス化溶融式、RDF発電など)によって費用が異なる

- 排ガス処理設備

- 環境規制への適合のために高度な排ガス処理設備が必要

- 立地条件

- 都市部など土地価格が高い場所では、土地取得費用が大きな負担となる

- 付帯設備

- 発電設備、熱供給設備、灰処理設備など、付帯設備の有無や規模によって費用が発生

規模によって異なりますが、数十億から数百億の建設費が必要になるでしょう。

また、施設を維持するためにも多くの費用がかかります。

- 人件費

- 運転員、保守点検員などの人件費

- 燃料費

- 補助燃料費(重油など)

- 薬品費

- 排ガス処理に使用する薬品費用

- 消耗品費

- フィルターなどの消耗品交換費用

- 修繕費

- 設備の定期的なメンテナンスや補修費用

- 電力費

- 施設内の電力使用量

- 廃棄物処理費

- 焼却灰や排ガス処理で発生する廃棄物の処理費用

これらのコストを回収するためには、長期的な視点での計画と運営が不可欠です。

サーマルリサイクルと他のリサイクル方法との比較

リサイクル方法には大きく分けて3つの方式があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。

ここでは、サーマルリサイクルと他の主要なリサイクル方法の違いを詳しく説明していきます。

マテリアルリサイクルとの違い

マテリアルリサイクルは、廃棄物を物理的に処理して新しい製品の原料として再利用する方法です。

| 項目 | サーマルリサイクル | マテリアルリサイクル |

| 処理方法 | 熱エネルギーとして回収 | 原料として再利用 |

| 資源価値 | エネルギー回収が中心 | 材料としての価値を維持 |

| 処理可能物 | ほぼすべての可燃物 | 品質の良い単一素材が中心 |

| 環境負荷 | CO2排出あり | 比較的少ない |

マテリアルリサイクルは資源の価値を最大限に活用できる一方、品質の劣化や異物混入に弱いという特徴があります。

ケミカルリサイクルとの違い

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックや廃繊維などの廃棄物を化学的に分解し、原料や燃料として再利用するリサイクル方法です。

| 項目 | サーマルリサイクル | ケミカルリサイクル |

| 処理プロセス | 熱による直接的なエネルギー回収 | 化学反応による原料への再生 |

| 回収物の用途 | 主に電力や熱として利用 | 化学原料や燃料として再利用 |

| 技術的特徴 | 比較的シンプルな技術で実現可能 | 高度な技術と設備が必要 |

ケミカルリサイクルには、リサイクルのために多くの二酸化炭素が発生する点やコストなどの課題があります。

エネルギーとして活用するサーマルリサイクルとは違った役割を担うリサイクル方法として、今後実用化が期待されています。

サーマルリサイクルの具体的な事例

サーマルリサイクルは、企業や自治体で着実に導入が進んでいます。

それぞれの特徴的な取り組みを見ていきましょう。

企業における導入事例

製造業を中心に、独自のサーマルリサイクルシステムを構築する企業が増えています。

以下に、注目される企業の取り組みを紹介します。

- 日本製紙グループ

- 古紙由来の廃プラスチックをサーマルリサイクル

- トヨタ自動車

- 自動車部品やメンテナンス作業で使用した廃棄材をサーマルリサイクル

- サントリーホールディングス

- ペットボトル廃材のサーマルリサイクル

自治体における導入事例

全国の自治体で、地域特性を活かした先進的なサーマルリサイクル施設が稼働しています。

大阪広域環境施設組合

大阪市、八尾市、守口市、松原市の3市で構成する環境施設組合が運営する施設。

流動床式焼却炉を採用し、ごみの焼却による蒸気を利用して発電を行っています。

4市で共同運営することで、効率的なごみ処理とコスト削減を実現。

また、環境学習施設を併設し、市民への環境教育にも取り組んでいます。

富山地区広域圏クリーンセンター

富山市のごみを処理する施設で、ストーカ式焼却炉を採用。

焼却熱を利用した発電を行い、余剰分を北陸電力へと送電しています。

焼却灰をセメント原料として有効利用するシステムを導入し、最終処分場の延命化に貢献。

また、工場見学を受け入れ、市民への情報公開にも努めています。

札幌市白石清掃工場

札幌市のごみ処理施設の一つで、ストーカ式焼却炉を採用。ごみ焼却で発生する蒸気を利用して発電を行い、札幌市営地下鉄への電力を供給しています。

給湯や冷暖房、ロードヒーティングなどへの熱供給事業も行っており、エネルギーの有効利用を推進しています。

https://www.city.sapporo.jp/seiso/topics/info_etc/jikohannyu.html#shisetsu

これらの事例は、サーマルリサイクル施設の多様な形態を示しています。

自治体によって、採用する技術、規模、地域連携の状況などが異なるため、それぞれの地域特性に合わせた最適なシステムの構築が重要です。

サーマルリサイクルの将来性

サーマルリサイクルは、今後の環境・エネルギー政策において、ますます重要な役割を果たすことが期待されています。

技術革新と社会システムの発展により、その可能性は更に広がっていくでしょう。

環境問題への対応とサーマルリサイクルの役割

2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、サーマルリサイクルの高度化が進められています。

▼注目されている取り組み

- CO2回収技術との連携

- 焼却時に発生するCO2を回収・有効利用

- 環境負荷の大幅な低減が可能に

- バイオマス比率の向上

- 木材廃材や生ごみの活用を促進

- カーボンニュートラルな熱回収を実現

- 地域エネルギーセンターとしての機能強化

- 災害時の電力供給拠点として活用

- 地域のレジリエンス向上に貢献

また、再生可能エネルギーと組み合わせることで、持続可能なエネルギー供給の一端を担うことが期待されます。

技術革新と更なる効率化への期待

AIやIoTの活用により、サーマルリサイクルは飛躍的に進化しています。

▼次世代の技術革新

- AI制御システムの導入

- 燃焼効率の最適化

- 発電効率35%以上への向上

- 運転コストの削減

- 新型ガス化技術の開発

- 水素製造への応用

- 化学原料としての活用

- エネルギー回収効率の向上

廃棄物処理技術は日々進化しており、今後はより高効率な発電システムや排ガス処理技術の向上が見込まれます。

これにより、エネルギー回収率の向上や有害物質の削減が進み、より環境に優しい技術となるでしょう。

循環型社会構築への貢献

サーマルリサイクルは、将来の循環型社会において重要な役割を担います。

▼サーマルリサイクルに期待されること

- 統合的な資源循環システムの構築

- マテリアルリサイクルとの最適な組み合わせ

- 地域特性に応じた処理方法の選択

- 環境負荷とコストの最小化

- 地域エネルギー自給率の向上

- 地産地消型エネルギーシステムの確立

- 再生可能エネルギーとの連携

- エネルギーセキュリティの強化

これからのサーマルリサイクルは、ゴミを単なる廃棄物ではなく資源として捉える考え方にシフトしていくでしょう。

資源循環型社会の実現を促進し、持続可能な社会の構築に寄与することが期待されています。

まとめ:サーマルリサイクルで循環型社会の実現へ

サーマルリサイクルは、廃棄物を資源として活用する有効な方法のひとつです。

環境負荷の課題もありますが、技術の進歩によりより持続可能な形で利用される可能性があります。

他のリサイクル方法と組み合わせながら、廃棄物を有効活用し、循環型社会の実現を目指しましょう。