注目の再エネトレンド!身近なものが電気に変わる“おもしろ発電”とは?

皆様も小学生の頃、理科の実験や自由研究を通して、身の回りのもので電気を発生させ、電池を作る機会が一度はあったのでないでしょうか。果物や野菜を使って電気を起こしたり、備長炭に食塩水を染み込ませた紙とアルミ箔を巻いたり、その方法は人によって様々であったと思います。例えば、前者のくだもの電池は、金属が青果に含まれる酸に接触することで表面がわずかに溶け出し、溶け出した金属がプラスの電気を帯びた陽イオンになる仕組みです。また、後者の備長炭電池であれば、備長炭と一緒にリード線でつないだアルミ箔がだんだん薄くなり、アルミニウム分子が電子を放出してプラスイオンに変化し、食塩水に溶け込でいくことで電池の代わりとなっています。

このように、私たちの日常生活の中では様々な発電方法が試行されていますが、昨今では脱炭素社会の実現に向けて、より大きな規模で新たな発電方法の研究開発が進められています。

そこで本コンテンツでは、昨今の日本における発電事情についてまずは理解を深めた上で、国内外で現在取り組みが行われているおもしろい発電方法についてお伝えしていきます。

目次

日本におけるエネルギー発電の現状について

過去にCARBONIX MEDIA内の「【2024年版速報】 日本における発電の割合は?再エネ発電の現状とあわせて解説」でも、昨今の国内における発電事情については詳しくご紹介してきましたが、ここでも改めて確認していきます。

まず、経済産業省 資源エネルギー庁は毎年11月末に国内の電源構成の速報値を発表しており、2025年度の速報値として、2023年度の電源構成が公表されました。電源構成とは、電力を作るエネルギーの種類で分類した発電設備の割合を指しており、化石燃料による発電、いわゆる火力発電と太陽光発電、水力発電、原子力発電、バイオマス発電、風力発電、地熱発電の6種類で構成されています。その上で、国内の発電電力の割合(2022年度)は、火力発電が70%以上を占めており、次いで太陽光(9.2%)、水力(7.6%)、原子力(5.6%)、バイオマス(3.7%)、風力(0.9%)、地熱(0.3%)という順で構成されています。つまり、再生可能エネルギーは、原発を除く太陽光以下5つの電源で、約22%程度を占めている状況となります。

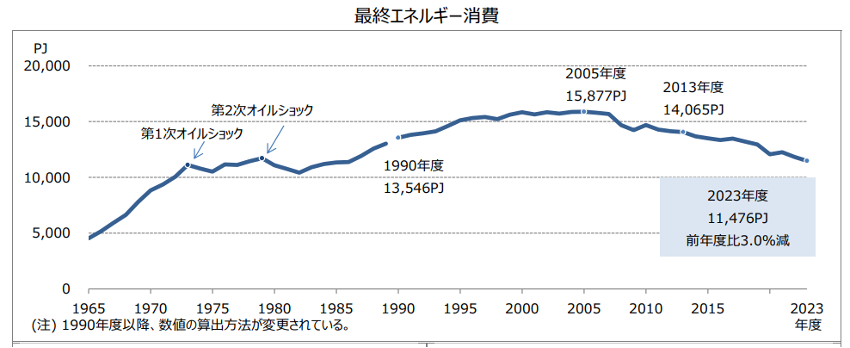

このように、国内の発電電力の割合としては、依然として火力発電(天然ガス33.7%、石炭30.8%、石油8.2%)に依存する体質が続いており、G7を始めとする周辺諸国と比べても、日本は比較的再生可能エネルギーへの移行が遅れているが現状があります。とはいっても、最終的なエネルギー消費量自体は年々減少しており、2023年度の最終エネルギー消費量は11,476PJ(前年度⽐3.0%減)となっています。

経済産業省:2023年度エネルギー需給実績(速報)参考資料

© https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241122001/20241122001-1.pdf

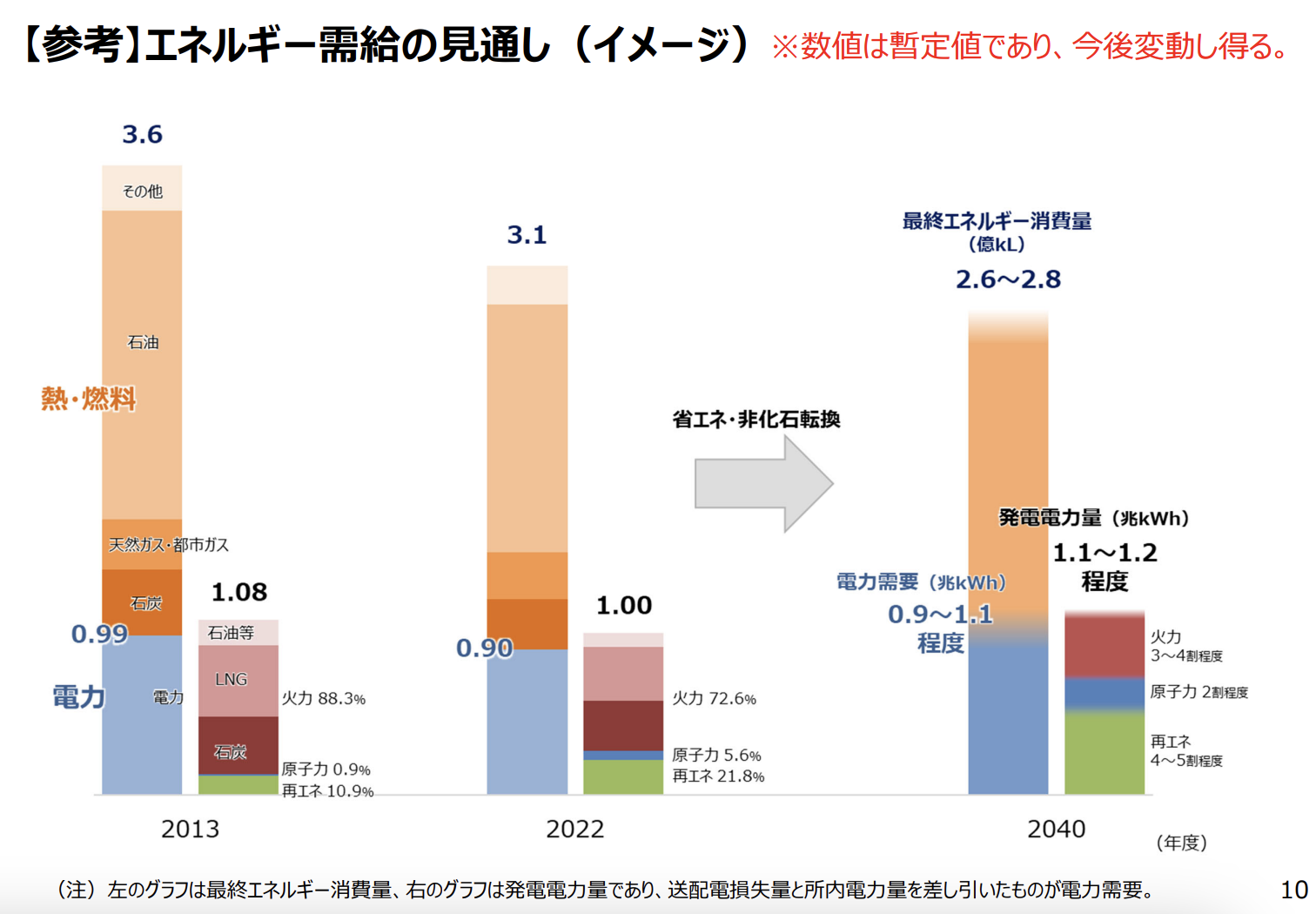

一方で、2024年12月17日に経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の第67回会合発表された第7次エネルギー基本計画の原案の中では、2040年度の電源構成の見通しとて、以下のような数値目標が掲げられています。

<電源構成における3つのポイント>

①再エネの占める比率が、初めて火力を上回り、最大の電源となる。

②再エネの内訳として、太陽光の占める比率が22-29%という見通しとなり、単独の電源としても最大の電源となる。

③エネルギーの安定供給と脱炭素化推進などを理由に、原子力の比率が引き上げられる。

経済産業省 資源エネルギー庁:エネルギー基本計画(原案)の概要(令和6年12⽉)

© https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/067/067_005.pdf

このように、今回の第7次エネルギー計画の原案は、昨今の生成AIやデータセンター需要の増加といった電力需要の増加に対応すべく、発電電力量が今後も増加していくことを前提に作られています。そのため、太陽光発電をはじめとするさまざまな発電方法の研究や開発が全国各地で推し進められているのが、エネルギー発電の現状となっています。

おもしろい発電方法について(企業や自治体、大学などによる国内外の事例)

ここからは、現在国内外で取り組みが進められている発電事例についていくつか取り上げて確認していきます。

音エネルギーを用いた発電

音の振動を圧電素子で電気エネルギーに変換する技術を用いています。具体的には、音が聞こえる→空気が振動する→振動を圧電素子で捉える→発電する、という仕組みになっています。ここで用いられる音エネルギーの種類の例としては、騒音や廃棄音が考えられています。まだ実験段階の技術ではありますが、人々にとって耳障りな音を軽減しクリーンな電力に変換していく画期的な方法として研究が進められています。

Wi-Fi電波を用いた発電

2021年に東北大学(電気通信研究所)とシンガポール国立大学が共同で、電子の持つ電気的性質と磁気的性質の同時利用に立脚するスピントロニクスの原理を活用し、Wi-Fiの2.4 GHzの周波数の電磁波を効率的に送受信する技術を開発しました。仕組みとしては、スピントロニクス技術で電波を直流電圧に変換し、発電する形になります。研究過程では、実際に直列接続した素子8個でコンデンサーを5秒間充電して、LEDを1分間光らせることに成功し、今後は電池交換不要な無線IoTセンサー、プロセッサーなどのエッジ情報端末への応用が期待されています。

廃棄うどんを用いた発電

2022年6月から香川県の高松市で進められている取り組みとなっており、廃棄されるうどんを電気に変えています。具体的には、東部下水処理場で廃棄うどんを下水の汚泥に混ぜ、下水処理の過程で出るガスを燃料に使いバイオマス発電として電気を生み出す仕組みとなっています。ガスの発生量を1割増やすためには、50kg/日程度投入しているうどんを、1.2tまで増やす必要があります。

通勤ラッシュを用いた発電

床発電システムとも呼ばれており、通勤ラッシュの乗降客が起こす振動エネルギーを電気に転換する研究として、東京駅などを中心にJR東日本が進めている取り組みです。駅の改札や階段に発電床を設置し、通勤者の歩行エネルギーを電力に変換する仕組みとなっています。①でお伝えした音エネルギーを用いた発電方法と、基本的には同じような発電方法となります。

ヘリウムガスを用いた風力発電

アメリカのベンチャー企業であるアルタエロス・エナジーズ社が開発した空中浮体式風力発電設備(Buoyant Airborne Turbine)を用いた発電方法を表しており、ソフトバンクや三菱重工業、オマーンの財閥企業であるスヘイル・バーワン・グループなどが出資しています。ヘリウムガスを充填した風洞型気球を地上約600mの高さに浮上させ、従来の風力発電の約2倍の電力を安定して発電する仕組みとなっています。

その他にも、牛のゲップに含まれるメタンガスを活用する方法や、ダンスフロアに発電床を設置してダンサーの動きを電力に変換する方法、人の体温を利用して発電する方法や植物の根や水中の微生物の活動から生じるエネルギーを電極で収集し発電する方法など、私たちの身近なところから電力を生み出そうとする事例もあれば、⑤で紹介したように大掛かりな設備を準備することで国内外の企業が協力して新たな発電方法を模索している事例などもあり、様々な角度から私たちが利用する電力量を増やすための取り組みが行われています。

おもしろい発電方法について(政府が関与している国外事例)

ここでは、おもしろい発電方法のなかでも少し変わった太陽光発電の方法を取り上げ、国レベルで研究開発が進められている国外事例を2つ紹介します。1章でもお伝えしましたが、日本では今後太陽光発電が電源構成において最大の割合を占めることが目指されており、以下でお伝えするような取り組みを自国に即した形に変えて取り込むことができるよう、積極的に参考にしていくことが必要となってきます。

宇宙太陽光システム(SSPS)を用いた発電

2021年3月、アメリカの防総省の研究チームが、宇宙空間でピザの箱ほどの大きさの太陽光パネルの試験に成功しました。宇宙空間で太陽光をマイクロ波やレーザー光に変換し、地球に送電する仕組みとなっており、日照時間に発電量のバラツキやパネルの設置場所に対する課題を抱える太陽光発電のデメリットを払拭する発電方法として実用化に向けた研究が進められています。

太陽光の反射熱を用いた発電

イスラエル南部のネゲブ砂漠アシャリム地区では、イスラエル政府の施策(※1)の一環として、政府とブライトソース・エナジー、同社とパートナーシップを締結しているゼネラル・エレクトリックで、太陽光の反射熱を利用した発電装置の開発が進められています。具体的には、砂漠の平地に太陽光を反射するパネルを円周状に敷き詰めて、その中央にパネルが反射した光を集める機能がついたボイラー付きのタワーを建設し、そのタワー内で光の熱を用いてボイラー内の水を沸騰、タービンを回転させて発電する仕組みとなっています。

(※1)イスラエル政府は、GHGの削減に向けて、2030年までに再生可能エネルギーによる発電量を総発電量の17%まで引き上げることを目指しています。イスラエルのエネルギー省では再生可能エネルギーの導入と運営に関する2030年までのロードマップの策定に力を入れており、その中でも特に太陽光発電においては、2025年までに発電容量を増加させることが掲げられています。

まとめ

本コンテンツでは、国内外で研究開発が進行中のおもしろい発電方法への理解を深めるにあたり、まずは日本におけるエネルギー発電の現状について確認した後、企業や自治体、大学などによる国内外の事例、太陽光発電関連の政府が関与している国外事例ついて、順を追って具体的な内容をお伝えしてきました。

今回2章でお伝えしたおもしろい発電方法は、昨今様々なところで研究開発が進められている事例のほんの一部に過ぎません。様々な企業や研究機関が、自社のプロダクトや生産ラインなどを活かしたオリジナルな発電方法を生み出すことで、今後のGHG削減の取り組みに前向きに作用していくことが期待されます。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。