ブルーアンモニアとは?製造プロセス・用途・課題・実証事例までわかりやすく解説

脱炭素社会の実現に向け、企業にとってCO2排出量削減は喫緊の課題です。燃焼時にCO2を排出しないアンモニアは、新たなエネルギーキャリアとして注目されています。特に、製造過程で発生するCO2を回収・貯留するブルーアンモニアは、既存インフラを活用した脱炭素化の現実的な選択肢として期待されています。しかし、製造コストやCCS技術の確立など課題も存在します。本稿では、ブルーアンモニアの現状と課題、企業の実例を解説します。

目次

ブルーアンモニア(Blue Ammonia)とは?

ブルーアンモニア(Blue Ammonia)は、アンモニアの製造過程で発生する二酸化炭素(CO₂)を回収・貯留(CCUS:Carbon Capture, Utilization, and Storage)することで、排出量を実質的に削減したアンモニアのことです。

通常のアンモニア製造は化石燃料(主に天然ガス)を原料とし、多量のCO₂を排出しますが、ブルーアンモニアではこのCO₂を環境に放出せず、回収して貯留または活用する技術を組み合わせています。

ブルーアンモニアの用途

- 燃料火力発電所や産業用ボイラーでのクリーン燃料。

- 水素キャリアの輸送・貯蔵媒体。

- 化学肥料・農業用アンモニアとしての利用。

ブルーアンモニアは、脱炭素社会やエネルギートランジションを実現するための重要な要素として注目されています。

グリーンアンモニアとの違い

ブルーアンモニアとは別に、再生可能エネルギーを用い、CO2を排出しない方法で生成された水素を原料とした、グリーンアンモニアというものも存在します。その違いをまとめてみました。

| 項目 | ブルーアンモニア | グリーンアンモニア |

| 製造方法 | 天然ガスを原料とし、CCS技術で二酸化炭素を回収・貯留 | 再生可能エネルギーで生成した水素を使用 |

| 原料 | 天然ガス(メタン) | 水(水の電気分解で得られる水素) |

| CO2排出量 | 従来のアンモニアと比べて大幅に削減(約90%削減) | 製造過程でほぼCO2を排出しない |

| 製造コスト | 従来のアンモニアより高いが、グリーンより安価 | 現時点で最も高価 |

| 技術の成熟度 | 比較的確立された技術 | 開発・実証段階 |

| 環境への影響 | CCSの貯留場所の確保が必要 | 環境負荷が最も少ない |

| 主な用途 | 火力発電の燃料、化学原料 | 火力発電の燃料、化学原料、輸送用燃料 |

基本的な違いは、水素を作る原料にあります。

- ブルーアンモニアは、天然ガス(CH₄)から水素を作る

- グリーンアンモニアは、水(H₂O)の電気分解で水素を作る

どちらも最終的にはハーバー・ボッシュ法で空気中の窒素(N₂)と水素(H₂)からアンモニア(NH₃)を合成します。製品としてのアンモニアは同一の化学物質です。

ブルーアンモニアが注目される背景

気候変動への対応

地球温暖化の進行に伴い、世界的にCO₂排出削減が求められています。特に、エネルギー分野ではカーボンニュートラルの達成が重要課題となっており、ブルーアンモニアはその実現に向けた有力な選択肢の一つです。

水素社会の実現

水素はクリーンなエネルギー源として注目されていますが、輸送や貯蔵には技術的な課題があります。ブルーアンモニアは、水素を効率よく輸送・貯蔵する水素キャリアとしての役割も期待されています。

国際的なエネルギー転換

多くの国がエネルギー転換を進める中、ブルーアンモニアは化石燃料の代替として注目されています。特に日本、サウジアラビア、アメリカなどが先進的な取り組みを展開しています。

ブルーアンモニアの製造プロセス

ブルーアンモニアの製造には、以下のステップが含まれます

- アンモニアの製造

原料:ガスや石炭などの化石燃料を使用。

方法:主にハーバー・ボッシュ法(Haber-Bosch Process)を用い、窒素と水素からアンモニアを合成。

- CO₂の回収

製造過程で発生するCO₂をカーボンキャプチャー技術で回収。

- CO₂の貯留または活用

CCS(Carbon Capture and Storage)回収したCO₂を地中に貯留。

CCU(Carbon Capture and Utilization)CO₂を再利用し、別の製品(化学品や燃料など)を製造。

ブルーアンモニアの製造プロセスでは、CO₂の排出量を大幅に削減することで、環境負荷を最小限に抑えています。

ブルーアンモニアの主な活用分野

エネルギー分野

- 火力発電所での混焼燃料として利用

- 専焼発電所での燃料としての活用

- 産業用ボイラーの燃料

- 水素キャリアとしての利用(必要時に水素を取り出して利用)

工業利用

- 化学製品の原料(尿素、硝酸など)

- 半導体製造プロセスでの利用

- 冷媒としての活用

- 工業用の清浄剤・洗浄剤

農業分野

- 肥料製造の原料

- 土壌改良材

- 農薬原料

輸送分野

- 船舶用燃料としての利用

- 水素ステーション向けの水素供給源

貯蔵・輸送

- エネルギーの長期貯蔵媒体

- 再生可能エネルギーの貯蔵手段

- 国際間のエネルギー輸送媒体

将来的な展望

- 燃料電池への応用

- 分散型発電システムでの利用

- グリーン製鉄での還元材としての活用

- 航空機燃料への応用研究

これらの用途の中でも、特に発電分野での利用が注目されており、既存の火力発電所での混焼から始まり、将来的には専焼発電所の実現も目指されています。また、国際的なエネルギー輸送媒体としての役割も重要視されています。

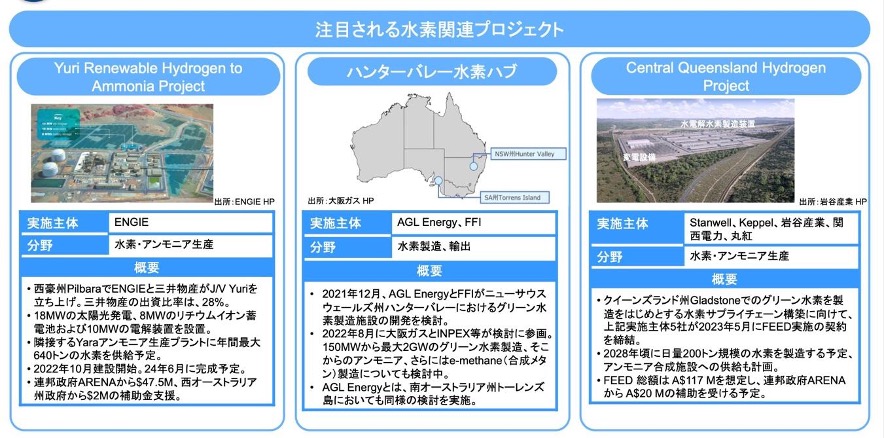

ブルーアンモニアの製造と活用に関する主な実例

ブルーアンモニアの主要プロジェクトについて、それぞれの特徴と進捗状況をご紹介します。

日本の実証プロジェクト(JERA・IHI)

JERAおよびNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)とIHIは共同で愛知県の碧南火力発電所においてアンモニア混焼の実証実験を進めています。この取り組みでは、石炭火力発電での混焼率20%を目標として掲げ、すでに安定運転の達成とNOx排出抑制技術の確立に成功しています。2024年度からの商用運転開始を目指しており、サウジアラビアやUAEとの協力によるサプライチェーン構築も同時に推進しています。このプロジェクトは日本のエネルギー転換における重要な一歩として位置づけられています。

参考:IHI公式HP 『JERA碧南火力発電所における燃料アンモニア転換実証試験の終了について』

https://www.ihi.co.jp/all_news/2024/resources_energy_environment/1200907_13676.html

サウジアラビアのSABICプロジェクト

SABIC社が推進する世界最大規模のブルーアンモニアプロジェクトは、年間120万トンという大規模な製造を計画しています。同社は、豊富な天然ガス資源とCCS技術を活用し、特に日本向けの安定供給体制の確立に注力しています。既存の石油・ガスインフラを活用することで、効率的な製造・輸送システムの構築を目指しています。2020年には日本への試験的な輸送にも成功し、商業化に向けた実証を着実に進めています。

参考:『令和 4 年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた 事業実施可能性調査事業委託費

サウジアラビア国・酸性ガス処理技術活用型 二酸化炭素回収/貯蔵事業実施可能性調査事業 報告書 』

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000310.pdf

UAEのADNOCプロジェクト

アブダビ国営石油会社(ADNOC)は、タズィーズ工業地域において年間100万トン規模のブルーアンモニア製造施設の建設を進めています。このプロジェクトは、既存の石油・ガス施設との統合を図りながら、効率的なCCS設備の併設も計画しています。日本やアジア市場向けの主要な供給拠点として位置づけられており、国際的なサプライチェーンの重要な一角を担うことが期待されています。

参考:Jetroビジネス短信『アブダビ国営石油会社、第三者認証取得済み低炭素アンモニアを日本へ初の大量商業輸送』

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/af2242b5f43b33b8.html

オーストラリアのクイーンズランドプロジェクト

クイーンズランド州で進められているプロジェクトは、同地域の豊富な天然ガス資源とCCSに適した地質構造を活用しています。日本企業との協力体制のもと、製造から輸送までの一貫したサプライチェーンの構築を目指しています。地理的な優位性を活かし、アジア太平洋地域への供給拠点としての発展が期待されています。

引用:JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/761/2405_m_au_ccs_H2.pdf

これらのプロジェクトは、それぞれ独自の特徴を持ちながらも、グローバルなブルーアンモニアのサプライチェーン構築という共通の目標に向かって進められています。特に、CCS技術の実用化とコスト削減、輸送インフラの整備、そして商業運転に向けたスケールアップが、各プロジェクトに共通する重要な課題となっています。

ブルーアンモニアに関する各側面における課題点

環境面の優位性

水素をエネルギー源として利用する際の課題の一つは、その運搬・貯蔵の難しさです。この点において、ブルーアンモニアは画期的な解決策となります。アンモニアは常温でも比較的容易に液化でき、既存のインフラを活用した輸送が可能です。さらに、製造過程で発生するCO2を回収・貯留することで、従来のグレーアンモニアと比べて温室効果ガスの排出を90%以上削減できます。これは、カーボンニュートラル社会への移行期における重要な橋渡し役としての役割を果たすことを意味します。

技術的課題

ブルーアンモニアの製造における最大の技術的課題は、CO2の回収・貯留(CCS)技術の効率化です。現状のCCS技術では、CO2の分離・回収に多くのエネルギーを必要とし、これが製造コストを押し上げる要因となっています。また、回収したCO2の長期的な貯留の安全性確保も重要な課題です。地層の安定性評価や、CO2の漏洩防止システムの確立が必要不可欠です。さらに、貯留地点までのCO2輸送インフラの整備も、解決すべき技術的課題の一つとなっています。

経済的側面

ブルーアンモニアは、グリーンアンモニアと比較すると製造コストが低いものの、従来のグレーアンモニアよりは高コストとなります。この価格差は主にCCS設備の導入・運用コストに起因します。現状では、カーボンプライシングなどの政策的支援がない限り、市場での価格競争力を持つことが難しい状況です。ただし、炭素税の導入や環境規制の強化が進めば、相対的な競争力は向上すると考えられています。

インフラ整備の必要性

ブルーアンモニアの本格的な普及には、包括的なインフラ整備が不可欠です。特に、CO2の輸送・貯留のためのパイプラインネットワークの構築が重要な課題となります。また、適切な貯留地点の確保も必要です。これには地質学的な適合性の評価だけでなく、周辺地域との合意形成も含まれます。既存のアンモニア関連インフラは活用できるものの、CCS関連の新規インフラ整備には多額の投資が必要となります。

国際協力の展望

ブルーアンモニアの普及には、国際的な協力体制の構築が不可欠です。特に、資源国とエネルギー消費国との間でのサプライチェーンの確立が重要です。日本の場合、中東やオーストラリアなどの資源国との協力関係を深め、安定的な供給体制の構築を目指しています。また、品質基準や環境性能の認証制度など、国際的な枠組みの整備も進められています。

このように、ブルーアンモニアには多くの課題がありますが、カーボンニュートラル実現への重要な選択肢として、官民を挙げた取り組みが進められています。技術革新や制度整備、国際協力の進展により、これらの課題は徐々に解決されていくと期待されています。

まとめ

ブルーアンモニアは、脱炭素社会を実現するための次世代エネルギー源として注目されています。CO₂排出を抑えつつ、火力発電や水素キャリアとして活用可能な点が大きな魅力です。課題は残るものの、技術革新や国際協力を通じてブルーアンモニアの普及が進むことで、持続可能な未来への重要なステップとなるでしょう。

企業や政府、国際機関が連携し、ブルーアンモニアを通じて脱炭素社会への道筋を描いていくことが期待されます。