カテゴリ10(Scope3)は、自社の製品を購入した企業での加工に伴う温室効果ガス排出

スコープ3カテゴリ10(Scope3 Category10)「販売した製品の加工」は、中間製品(鋼材や木材、原料、完成品のパーツなど)を販売している企業は算定する必要がある項目で、製品の種類が多い事業者は算定に労力を必要とするカテゴリです。

このページでは、Scope3カテゴリ10について、算定が必要なケースと不要のケース、算定方法などについてご説明しています。

目次

販売した部品、部材が取引先で加工された際の温室効果ガスが対象

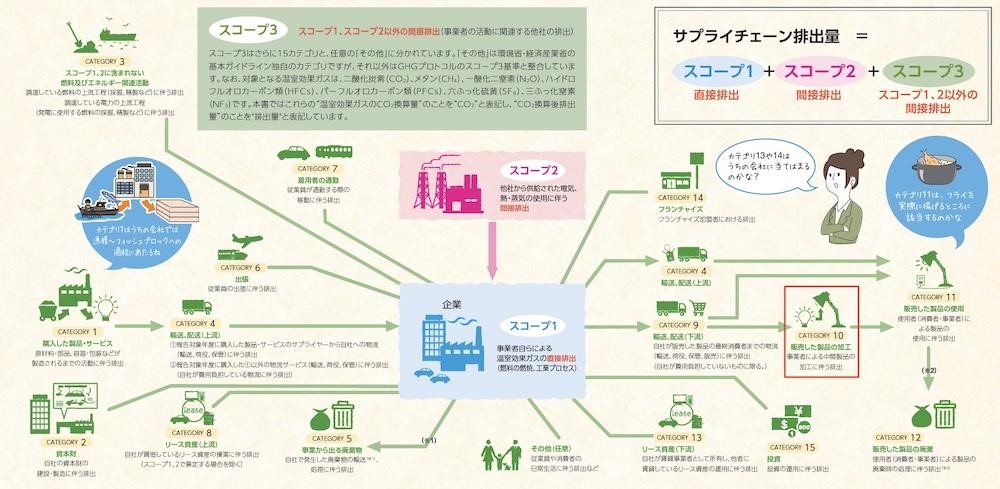

Scope1、2、3全体図

カテゴリ10クローズアップ

出典:環境省ホームページ「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」

スコープ3カテゴリ10(Scope3 Category10)は、販売した製品の加工です。

部品や部材などの中間製品を販売している事業者は算定する必要があり、販売した製品の加工に伴って排出された温室効果ガスを算定する項目です。

部品や部材には、食品、化学製品の原材料など、販売後に加工される製品を広く含みます。

あくまで製品の加工が対象で、購入した企業が製品をそのまま消費者に販売しているなど、加工されることがない製品はカテゴリ10には該当しません。

例えば、事業者が農業を営んでいて、スーパーに野菜を販売している場合、野菜がそのまま消費者に販売されるならばカテゴリ10には該当しませんが、スーパーでサラダなどに加工して販売される場合は、サラダに加工する際に発生した温室効果ガスが算定の対象となります。

自社の製品が多く、いずれも他社で加工されてから消費者に販売されている事業者は、カテゴリ10の算定対象が膨大で、Scope3の中でも特に算定に労力を必要とする場合があるでしょう。

なお、製品を購入した企業が倉庫などで長期間保管していたとしても、製品を加工していない場合はカテゴリ10の算定は必要ありません(保管はカテゴリ9に当てはまります)。

カテゴリ10に該当する具体例

- 製品である食品(野菜、肉、調味料など全般)などが、飲食店で調理されて消費者に販売された

- 鉄などの鋼材を販売し、ネジに加工されて消費者に販売された

- 木材を販売し、その木材で住宅や家具などが作られて消費者に販売された

- 繊維メーカーがアパレルメーカーに生地を販売し、洋服になって消費者に販売された

- 石炭を取り扱う企業が電力会社に石炭を販売し、発電の燃料として使われた

- 化粧品の原料メーカーが化粧品会社に販売した原料を使って化粧品が作られ、販売された

Scope3カテゴリ10に該当する製品の加工について一例を記載してみました。

上記のように調理、建築、製造などによって自社の商品が形を変えて消費者に届く製品は、カテゴリ10である可能性が高いです。

また、加工の程度は問いません。

自社で販売した状態から製品に少しでも手を加えられればカテゴリ10の対象となります。

販売する製品が野菜である場合を例に、カテゴリ10に該当するケース、該当しないケースの例を紹介します。

- 販売した自社の野菜がそのままの形で販売された→カテゴリ10には該当しない

- 販売した自社の野菜が1/4サイズにカットされて販売された→カテゴリ10

なお、常温で販売した製品を冷蔵して販売した場合など、手が加わったとしても形に変化が加えられていないものに関しては、カテゴリ10には該当しません(販売時に冷蔵するケースはカテゴリ9に当てはまります)。

加工を把握できない場合は、算定から除外できることも

販売した製品が加工されていれば、カテゴリ10で温室効果ガスの排出量を算定するとご説明してきましたが、「販売した製品がその後、どうなっているか把握できていない」「加工している場合と加工していない場合に分かれ、割合がわからない」といったケースもあると思います。

例えば、先ほど例に挙げた野菜だと、スーパーでそのまま販売されるケース、カットして売られるケースの割合を把握するのは難しいでしょう。

このようなケースでは、加工の有無を把握できない根拠を示すことで、算定から除外しても良いとされています。

環境省が公表している「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」には、このことについて以下のように記載されています。

①下流において多数の潜在的な用途があり、②各用途のGHG排出プロファイルが異なり、③中間製品の使用に関する合理的な下流排出量の推計が不可能な場合

→カテゴリ9、10、11、12から当該排出量を除外することが可能 (スコープ3基準)

出典:環境省ホームページ「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」

したがって、加工状況がわからない時は、無理に算定する必要はありません。

算定から除外できないケース

| 基準 | 概要 |

| 規模 | Scope3 排出量全体に対する割合が大きい場合には除外することはできない |

| 影響 | サプライチェーンの各事業者における排出削減に貢献する可能性のある製品については優先的に算定する必要がある |

| リスク | 事業者のリスク開示に影響を与える場合には算定対象から除外することはできない |

| ステークホルダー | 主なステークホルダーから要求があった場合には除外することはできない |

| アウトソーシング | 以前は社内で行っていた活動で、現在外部委託している活動および、同業他者は自社で行っている活動であるが、報告事業者は外部委託している活動については、除外することはできない |

| 業種別解説 | 業種別解説において重要であると規定されている活動は除外することはできない |

| その他 | 事業者またはセクターにおいて重要であると判断した活動については除外することはできない |

出典:サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.4)

加工を把握できない場合は、算定から除外できるとお伝えしましたが、上記に該当する場合は除外できないとガイドラインなどに記載されています。

除外できないケースは、「販売した製品の何%以上」といった数値で判別されているわけではないため判断に迷うときもあるかもしれません。

その際は、温室効果ガス排出量の算定をサポートするサービスに相談して判断していきましょう。

カテゴリ10の算定方法

| 基本1 | 中間製品の加工に伴う排出量(CO2以外のガスも含む) |

| 基本2 | 中間製品の加工に伴うエネルギー消費量×排出原単位 |

| 簡易 | 中間製品の販売量×加工量当たりの排出原単位 |

上記は、カテゴリ10の算定で使用する計算式です。

販売先から加工に伴う温室効果ガスの排出量やエネルギー消費量の情報を共有してもらえる場合は、基本の計算式で算定します。

販売先から情報を得られず、自社が所有している情報だけで算定する場合は、簡易の計算式を使用します。

販売先からデータを共有してもらう際に注意すること

販売先から情報共有を受ける際は、提供された排出量やエネルギー消費量を按分する必要があるか確認しましょう。

販売先が、複数社の中間製品を使用して最終製品を作ることや、同じ工場内で複数の最終製品を同時に作ることがありますが、その場合、中間製品ごとの排出量やエネルギー消費量を把握できているとは限りません。

つまり、提供された数値をそのまま使用すると、算定する事業者の中間製品だけでなく、他社の中間製品での排出量やエネルギー消費量も含んで算定してしまい、正確な算定ができていないことになってしまいます。

そのため、提供された数値の詳細を把握し、必要に応じて按分することが確度の高い排出量算定には必要です。

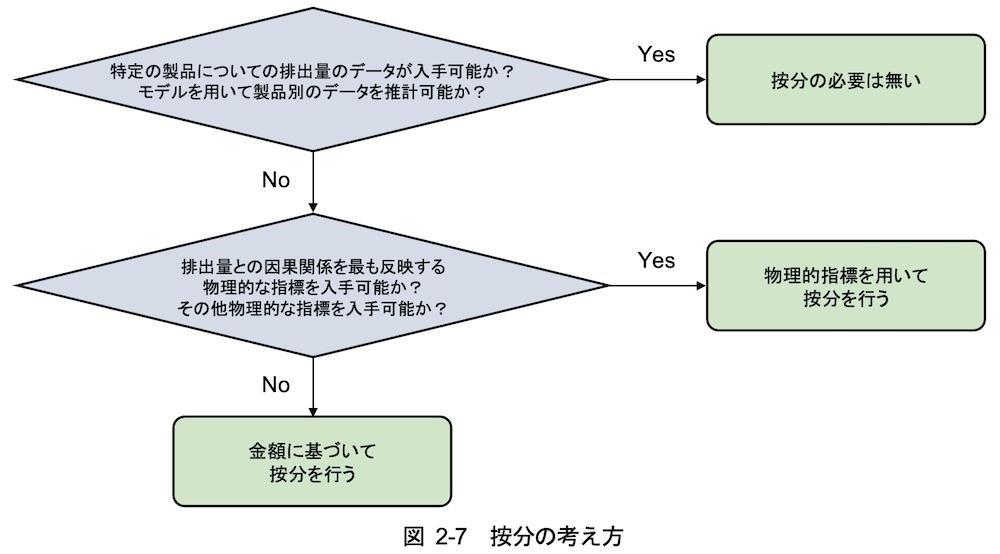

「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.4)」では、按分の考え方について、以下のように紹介されていますのでご紹介します。

出典:サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.4)

まとめ

Scope3カテゴリ10「販売した製品の加工」で排出される温室効果ガスの算定についてご説明しました。

- 販売した製品が販売先で加工された際の温室効果ガス排出量を算定

- 自社で販売した状態から製品に少しでも手を加えられれば算定対象

- 加工されているか把握できない場合は算定から除外することも可能

- 販売先から排出量やエネルギー消費量の共有を受けて算定する

- 販売先から情報共有を受けられない場合は、販売量から算定する

このページでご説明してきたことは以上です。

Scope3カテゴリ10は、自社商品の多くが中間製品の事業者にとっては、Scope3の各カテゴリの中でも特に重要なカテゴリです。

また、製品数が多い事業者にとっては算定に手間がかかるカテゴリでもあります。

GHG算出のサポートサービスを使用するなどして、効率よく正確な温室効果ガス排出量の算定を目指しましょう。

算定ツールを利用すれば容易に計算が可能

膨大な時間や労力がかかる上、正確さが求められる企業のGHGの算定には、「算定ツール」の利用が主流になってきています。

算定ツールを使えば、データを集めて項目ごとに入力を進めていくだけで、自社の排出した温室効果ガス量の計算が容易にできます。

現在、さまざまな種類の算定ツールがありますが、ガイドラインに準拠して作成されているため、どのツールを使用しても結果に変わりはありません。導入を検討する際には、実務的な利便性や付属する機能などを比較するのが良いでしょう。

Excelライクな入力機能で操作性が高く、算定結果のレポートを要望に応じてカスタマイズできる「CARBONIX」がおすすめです。