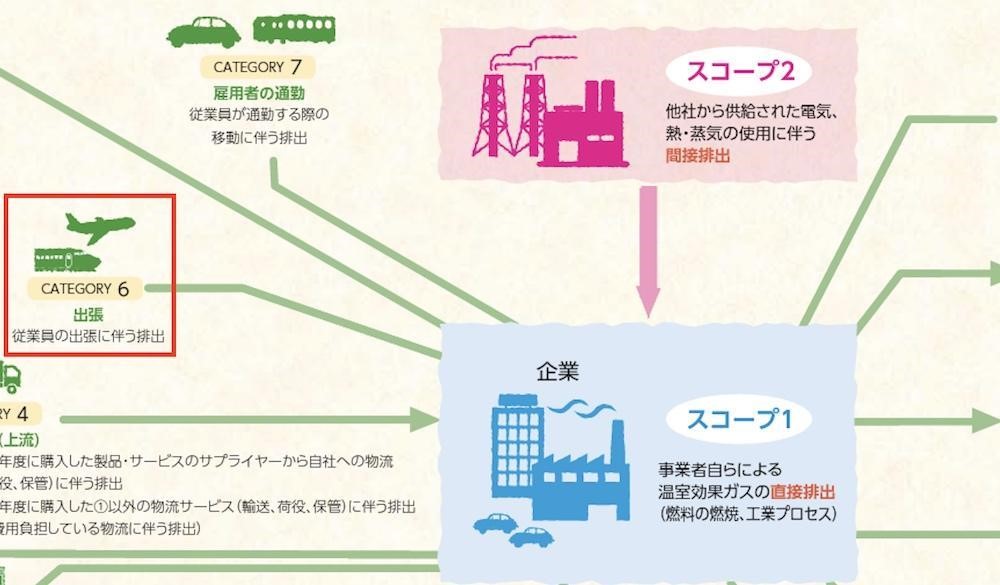

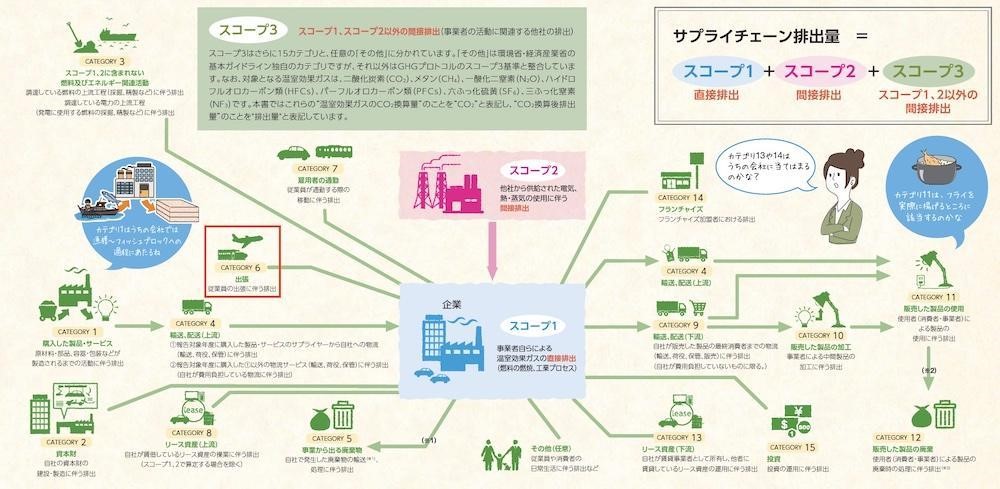

カテゴリ6(Scope3)。出張で乗車した鉄道、飛行機などの温室効果ガス排出量

従業員が出張で利用する鉄道や飛行機も温室効果ガスを排出しています。

スコープ3カテゴリ6(Scope3 Category6)は、このような従業員が出張で利用した交通機関が排出した温室効果ガスを算出するカテゴリです。

正確な排出量を把握するためには、移動距離などを把握する必要がありますが、社内で取得するデータからも算出することも可能です。

この記事では、Scope3カテゴリ6「従業員の出張に伴う排出」について、具体例や計算方法などをご説明しています。

目次

カテゴリ6は従業員の出張で発生した温室効果ガスを算出

カテゴリ6クローズアップ

出典:環境省ホームページ「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」

スコープ3カテゴリ6(Scope3 Category6)は、従業員の出張に伴って発生する温室効果ガスの排出量を算定するカテゴリです。

出張の際に使用する新幹線や飛行機なども、温室効果ガスを排出しています。

従業員はビジネスのために出張をしていますので、新幹線や飛行機などが排出した温室効果ガスも事業に関連する排出となり、算定する必要があります。

宿泊施設の排出、車両や施設の製造に伴う排出は任意算定対象

出張に関連する温室効果ガスは、新幹線や飛行機の利用だけでなく、ビジネスホテルなどに宿泊した際に電気を付けたりシャワーを使ったりすることでも排出しています。

また、もっと言えば、利用した飛行機や新幹線を製造した時、ビジネスホテルを建設した時にも温室効果ガスは発生しています。

温室効果ガスの排出量をとことん正確に把握するのであれば、ここまで算出する必要がありますが、現時点では、宿泊中の排出、車両や施設の製造に伴う排出は任意算定対象となっていますので、計算しなくても問題はありません(2023年1月時点)。

通勤を算出するカテゴリ7との違い

従業員の移動に関するカテゴリとして、通勤時に公共交通機関や自家用車を利用することで排出する温室効果ガスを算定するカテゴリ7があります。

どちらも従業員の移動に伴うカテゴリですが、出張と通勤で分かれているので、基本的には混在せずに計算できるでしょう。

「半日で隣県の取引先まで商談に行った」など、出張に含んで良いか判断しづらいケースもありますが、出張と通勤の線引きについて、環境省の資料には記載はありませんでした。

出張か判断しづらいケースは、ひとまずはカテゴリ6の対象としてで算定するのが良いかもしれません。

カテゴリ6の具体例

- 海外出張で利用した飛行機が排出した温室効果ガス

- 国内出張で利用した新幹線が排出した温室効果ガス

- 出張先で利用した在来線が排出した温室効果ガス

- 出張先で利用したタクシーが排出した温室効果ガス

カテゴリ6に当てはまる温室効果ガスの一例を記載しました。

メインは飛行機や新幹線などの利用ですが、出張先で電車やタクシーなどに乗車する機会も多いと思いますので、空港やターミナル駅からの移動も含むようにしましょう。

自社の営業車、トラックを使用した場合は該当しない

Scope3には「自社の事業活動に関連する他社の排出」という前提がありますので、自社が所有する営業車やトラックで出張先に向かった場合は、カテゴリ6ではなく、Scope1またはScope2が当てはまります。

このようなカテゴリ6に該当しない具体例としては、以下のケースが考えられます。

- 一緒に物資の配送も行うため、自社の営業車で出張先へ向かった

- 支社への出張の際で、空港から支社まで移動は迎えに来た自社の車で向かった

カテゴリ6の計算方法

基本

| 旅客航空機、旅客鉄道、 旅客船舶、自動車(輸送モード別) | 旅客人キロ(旅客数×旅客移動距離)×排出原単位 |

| 自動車(燃料法) | 燃料使用量×排出原単位 |

| 自動車(燃費法) | 移動距離÷燃費×排出原単位 |

簡易

| 移動手段別 | 交通費支給額×排出原単位 |

| 出張日数 (出張種類(国内日帰・国内宿泊・海外)別) | 出張日数×排出原単位 |

| 常時使用される従業員数 | 従業員数×排出原単位 |

上の2つの表はカテゴリ6で使う計算式です。

基本と簡易に分けて計算式を掲載していますが、基本は、航空会社等からの情報をもとに、温室効果ガスの排出量をより正確に計算する方法、簡易は自社で入手可能な情報だけで計算する方法です。

「基本」の方で計算が可能であれば、それに越したことはありません。

ただし、鉄道や飛行機の移動距離はまだしも、乗客数や使用した燃料の量などを把握することは難解で、問い合わせても教えてもらえるとは限りません。

そのため、カテゴリ6は、簡易の計算式を使って算出する方法が一般的です。

簡易には3つの計算式がありますが、たとえば「常時使用される従業員数」を使えば温室効果ガス排出量を算定できますが、算定結果をもとに温室効果ガスの削減案などを考える場合、翌年以降、どのように削減できたかを把握することは難しいです(削減施策に関係なく、在籍従業員の増減で数値が決まってしまうため)。

一方で、移動手段や出張日数で算出すれば、削減施策による排出量の変化を翌年以降に把握できる可能性があります。

このように、目的に合わせて計算式を選択していく必要があります。

また、各計算式で使用する排出原単位とは、活動量あたりのCO2排出量のことで、環境省の「排出原単位データベース」で、以下のように数値が設定されています。

なお、基本で使用する排出原単位は環境省では確認できず、「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」という排出原単位データベースで確認できます。

交通費支給額あたりの排出原単位

| 交通区分 | 排出原単位(kgCO2/円) |

| 旅客航空機(国内線) | 0.00525 |

| 旅客航空機(国際線) | 0.00710 |

| 旅客鉄道 | 0.00185 |

| 旅客船舶 | 0.05019 |

| 自動車 (バス(営業用乗合)) | 0.00471 |

| 自動車 (タクシー・ハイヤー) | 0.00331 |

従業員数あたりの排出原単位

| 種別 | 従業員当たりの排出原単位 (tCO2/人・年) |

| 出張 | 0.130 |

延べ出張日数あたりの排出原単位

| 種別 | 延べ出張日数当たりの排出原単位 (tCO2/人・日) |

| 全出張平均値 | 0.030 |

| 国内・日帰り | 0.030 |

| 国内・宿泊 | 0.027 |

| 海外 | 0.045 |

出典:環境省「排出原単位データーベース」

カテゴリ6の計算例

ご紹介した計算方法のご説明をもとに、カテゴリ6の算定を行ってみましょう。

- 国内線の交通費支給額が200万円

- 鉄道の交通費支給額が200万円

- 国内・宿泊出張が延べ500日

1と2は、「交通費支給額あたりの排出原単位」に記載された排出原単位を使用します。

交通費支給額はどちらも200万円ですが、利用した交通機関の違いで排出原単位が異なります。

1…2000000円×0.00525kgCO2=10500kgCO2=10.5tco2

2…2000000円×0.00185kgCO2=3700kgCO2=3.7tco2

3は、「延べ出張日数あたりの排出原単位」を使用します。

3…500日×0.0027kgCO2=1.35tco2

以上のように計算します。

常時使用する従業員の範囲

簡易の計算方法の一つ、「常時使用される従業員数」の常時使用される従業員ですが、排出原単位データーベースには下記のように記載されています。

排出量を報告する年の前年4月1日時点で、期間を定めずに使用されている者もしくは1ケ月を超える期間を定めて使用されている者(いわゆる「社員」等である期間が連続して1ケ月を超える者)又は同年の2月及び3月中にそれぞれ18 日以上使用されている者をいいます(嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている者も含まれる場合があります)。

| 役員 | 正社員等 | 臨時雇用者 | 他への派遣者(出向者) |

| × | ◯ | × | × |

| 別事業者への下請労働 | 他からの派遣者(出向者) | 別事業者からの下請労働 | – |

| × | ◯ | ◯ | – |

出典:環境省「排出原単位データーベース」

※役員であっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般社員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、常時使用する従業員の数として数えます。

つまり、正社員と派遣社員は常時使用する従業員に該当し、アルバイトは勤務日数次第、役員は報酬の支払われ方次第で判断が変わります。

まとめ

Scope3カテゴリ6に該当する温室効果ガスについてご説明いたしました。

- カテゴリ6は従業員が出張で利用した交通機関の温室効果ガスが対象

- 宿泊先でのエネルギーの使用、鉄道、飛行機などの製造段階は任意算定対象

- 自社が所有する自動車などで出張した場合はScope1またはScope2

- 自社内で把握できるデータで算定することが可能

以上が、この記事でご説明した出張に伴う温室効果ガスの排出量を算定するポイントです。

交通機関の旅客数や旅客移動距離、燃料の使用量などを把握して正確に算出できれば、温室効果ガスの排出量を正確に把握できますが、その方法での算出はかなりハードルが高いので、まずは、交通費など、社内で把握できるデータを用いて算出しましょう。

社内で取得できるデータでの算出であれば、他のカテゴリなどと比べても計算は難しくありません。

交通費支給額などを管理している部署から情報を共有してもらい、カテゴリ6の算出を進めましょう。

算定ツールを利用すれば容易に計算が可能

膨大な時間や労力がかかる上、正確さが求められる企業のGHGの算定には、「算定ツール」の利用が主流になってきています。

算定ツールを使えば、データを集めて項目ごとに入力を進めていくだけで、自社の排出した温室効果ガス量の計算が容易にできます。

現在、さまざまな種類の算定ツールがありますが、ガイドラインに準拠して作成されているため、どのツールを使用しても結果に変わりはありません。導入を検討する際には、実務的な利便性や付属する機能などを比較するのが良いでしょう。

Excelライクな入力機能で操作性が高く、算定結果のレポートを要望に応じてカスタマイズできる「CARBONIX」がおすすめです。