SBTi FLAGを徹底解説|対象企業・認定要件・日本企業の対応事例も紹介

2024年3月、『酒』・『食』・『飲』をコア事業とし、サッポロビールやポッカサッポロフード&ビバレッジなどを傘下に持つサッポロホールディングス株式会社が、森林・土地・農業(FLAG)分野の温暖化ガスにおける排出削減目標に対して、脱炭素計画を評価するSBTiから国内で初めてSBT認定を取得しました。

以前、CARBONIX MEDIA内の「【最新解説】SBTiとは?企業が知っておきたい認定基準と取り組みの流れ」でもお伝えしたように、日本企業のSBTの認定及びコミット数は、世界1位です(※1)。しかし、森林・土地・農業(FLAG)分野における認定を受けた企業は、サッポロホールディングス株式会社以外にもアサヒグループホールディングス株式会社や株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(※2)があるものの、まだまだ少数に留まっています。

そこで本コンテンツでは、SBTi FLAGに関する理解を深めるために、まずはSBTiに関する振り返りとSBTi FLAGの概要について確認していきます。その後、SBTi FLAGセクターガイダンスの主な要件やFLAG目標の設定が必要な対象企業と要求事項について、順を追って解説していきます。

(※1)2024年8月末時点。

(※2)厳密に言えば、親会社であるドミノ・ピザ エンタープライズがFLAG目標におけるSBT認定を取得した形となる。また、同社は、QSR(クイックサービスレストラン)業界で初めてこのFLAG目標の認定を受けた企業となっている。

SBTiに関する振り返りとSBTi FLAGの概要について

まずは、SBTi FLAGの概要に触れる前に、SBTiに関する知識の整理を進めていきます。

SBTiとは、Science Based Targets initiativeの略で、WWF(※3)、CDP(※4)、WRI(※5)、UNGC(※6)によって2015年に設立された、共同イニシアチブを取る団体を表しています。SBTとの違いとしては、SBTは、Science Based Targetsの略で、企業の温室効果ガス削減目標が科学的にパリ協定で定められた1.5℃目標に整合していることを示すための世界共通の認定(目標)そのものを指すのに対し、SBTiは、SBTiはSBTを推進し参画するための組織を指しています。

| SBT | 温室効果ガス削減目標がパリ協定で定められた1.5℃目標に整合していることを示すための世界共通の認定(目標) |

| SBTi | SBTを推進し参画するための組織 |

その上で、SBTiでは一部のセクターを対象に、セクター独自の目標設定のためのルールである「セクター別ガイダンス(※7)」を開発しています。今回お伝えする森林・土地・農業(FLAG)分野セクターもこのガイダンスの一つとして発表されています。

| 産業セクター | 状況(2024年3月1日時点) |

| アルミニウム | アルミニウムセクターにおける取組の障壁に関する報告書が公開中 |

| アパレル・履物 | アパレル・履物セクター向けSBTガイダンスが公開中 |

| 空運 | 空運セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールが公開中 |

| 建設 | 2023年第二四半期までに建設セクター向けガイダンスのドラフト版を発表予定 |

| 化学 | 化学セクターにおける取組の障壁に関する報告書が公開中 |

| 金融機関 | 金融セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールが公開中 |

| 農業・林業・その他土地利用 | 食料製造・農業・森林セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールが公開中 |

| 通信 | 情報・通信セクター向けSBTガイダンスが公開中 |

| 海運 | 海運セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールが公開中 |

| 石油・ガス製造 | 石油・ガス製造セクター向け方法論のドラフト版へのレビューが公表中 |

| 鉄鋼 | 鉄鋼セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールのドラフト版が公開中 |

| 陸運 | 陸運セクター向けSBTガイダンスとSBT計算ツールが公開中 |

環境省:SBT(Science Based Targets)について をもとに、筆者作成

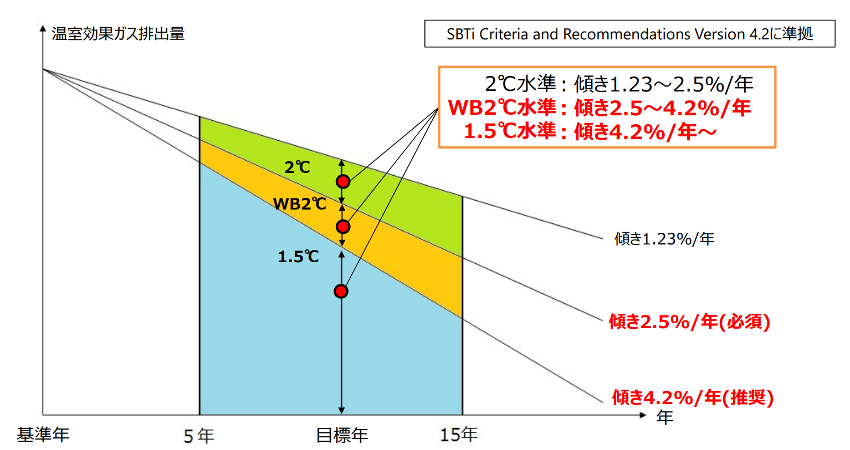

また、SBTが削減対象とする温室効果ガスの排出量は、サプライチェーン全体の排出量を指すため、実質的にはScope1からScope3までの温室効果ガスの排出量を削減目標としていくことになります。SBTを設定する上でのイメージとしては、毎年2.5%以上の温室効果ガスの削減を目安として、5年~15年先(※8)の目標を定めることとされています。

環境省:SBT(Science Based Targets)について

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf

ここからは、SBTi FLAGについて説明していきます。

まず、FLAGとはForest, Land and Agricultureの略で、森林、土地、農業を対象とする土地集約型セクターのことを指しています。他とは異なり自然由来で環境への負荷をあまり想像しにくいこのセクターですが、実は世界の温室効果ガス排出量の約4分の1となる22%を占めており、これはエネルギー(34%)や産業(24%)関連のセクターに次いで多いため重要な排出源となっています。また、排出量の内訳としては、全体の半分は農業、残り半分が林業やその他の土地利用、土地利用変化からの排出が占めています。しかし、このセクターでの温室効果ガスの算定や目標の設定に対する考え方は複雑で、統一されたルールも存在しなかったことを理由に、土地ベースの排出量や除去量を気候目標や開示情報に含めている企業はほとんどありませんでした。そのような背景を踏まえ、2022年9月に公開されたのが「SBTi FLAGセクターガイダンス」となります。類似のガイダンスとして、「GHGプロトコル土地セクターガイダンス」がありますが、こちらはFLAGセクターの排出量算定・報告ルールを定めたものあるのに対し、「SBTi FLAGセクターガイダンス」は、FLAGセクターの目標設定のルールを定めたものになります。

| ガイダンス名称 | 概要 | ステイタス |

| SBTi FLAGセクターガイダンス | FLAGセクターの目標設定のルール | 公開中 |

| GHGプロトコル土地セクターガイダンス | FLAGセクターの排出量算定・報告ルール | ドラフト版は発表済(2022 年9月) |

(※3)World Wide Fund for Natureの略で、世界自然保護基金を表す。

(※4)英国の慈善団体が管理するNGO団体を表す。

(※5)世界資源研究所を表す。地球の環境と開発の問題に関する政策研究と技術的支援を行う独立した機関。

(※6)国連グローバル・コンパクトを表す。国連と民間企業や団体が手を結び、健全なグローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティイニシアチブ。

(※7)電力、サービス・商業ビル、住宅建築、セメントに関するセクターは、セクター別ガイダンスではなく、SDA(IEAが定めたセクター別の原単位の改善経路に沿って温室効果ガスを削減する手法)をScope1、2のSBT設定手法として推奨。

(※8)最新基準(2022年7月15日以降の提出対象)より、従来の“15年先“から“10年先”に、短期目標、いわゆる従来のSBT目標の定義は変更されている。

SBTi FLAGセクターガイダンスの主な要件について

SBTiは、ガイダンスの要件として以下の5つを提示しています。これらは、地球温暖化を1.5°Cに抑えるために、企業が地上から排出される温室効果ガスについて、どれくらいの量をどの程度のスピードで削減する必要があるか、ガイダンス内で定めるにあたり重要視された内容です。

—–

1. 科学的根拠に基づくFLAGの短期目標を設定する:温暖化を1.5℃に抑制するための5~10年間の排出削減目標を検討する。

2. 科学的根拠に基づくFLAGの短期目標のもと、炭素除去を考慮する:生物起源のCO2の除去には、自然生態系の回復、森林管理手法の改善、森林牧草地の導入、牧草地や農地における炭素の土壌固定(※9)の強化などが含まれる。

3. 科学的根拠に基づくFLAGの長期目標を設定する:土地と農業分野で重要な活動を行う企業は、遅くとも2050年までに排出量を少なくとも72%削減しなければならない。長期目標の設定には、SBTi企業ネットゼロ基準(※10)を活用すべきである。

4. 2025年までに森林破壊を行わないことを約束する:アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアチブ(AFi)に沿って考える。

5. 科学的根拠に基づくエネルギー/産業別排出量に関する目標を設定する:すべての企業が化石燃料による温室効果ガスの排出を行っているため、陸上からの排出がある企業は、科学的根拠に基づくFLAGの目標およびエネルギー/産業別目標の両方を設定する必要がある。

Science Based Targets Initiative:Forest, Land and Agriculture (FLAG)より引用。

同ページをもとに、筆者和訳、一部改編。

—–

(※9)炭素を土壌に貯蔵するプロセスを指しており、温室効果ガスの削減につながる取り組みの一つ。

(※10)企業がSBTiを通じてネットゼロ目標を設定する際のガイダンス、要件、推奨事項を提供。

FLAG目標の設定が必要な対象企業と要求事項

まず大前提としては、森林・土地・農業分野において土地集約型の事業展開を行う企業が、FLAG目標を設定する対象となります。そのため、森林・紙製品や食品・飲料品に関する製造・流通・販売企業など、業種は多岐に分かれます。

次に、SBTiが定める厳密な定義においては、以下の2つの基準のいずれかに当てはまる企業が対象となります。また、2023年4月以降にSBT目標を設定する企業においては、FLAG目標も合わせて設定することが必須と定められています。これらの詳細は、FLAGガイダンス FLAG-C1項に記載されています。

<FLAG目標の設定が求められる企業>

① SBTiにおける以下の指定のセクターに属する企業

- 森林・紙製品(林業、木材、紙・パルプ、ゴム)

- 食品製造(農業生産)

- 食品製造(動物原料)

- 食品および飲料の加工

- 食品・生活必需品小売業

- タバコ

② FLAGに関連付けられる温室効果ガスの排出が、総排出量(Scope1,2,3)の20%以上の企業

また、FLAGの目標のカバー率や必須の範囲、対象は以下の通りです。こちらもそれぞれ、FLAGガイダンス FLAG-C2、C3項に記載されています。

<FLAGの目標のカバー率>

①FLAG関連Scope1および2の排出量においては95%以上、Scope3の排出量においては67%以上をカバーする必要がある。

②FLAG目標に含まれる場合、FLAG関連のScope3の排出量においては、企業のエネルギー/産業(FLAG以外) のScope3の目標である67%のカバーとは別の扱いとなる。

<必須の範囲、対象>

①土地利用変化(LUC(※11))

②土地管理(非LUC排出(※12))

③炭素除去・貯留(※13)

の3種についてすべて含む必要がある。

(※11)Land Use Changeの略で、ヒトによる土地の利用形態の変更を表す。例えば、草原を農地に転換することや、自然状態の土地を牛の放牧地に変えることなどが含まれる。

(※12)CO2他、CH4 (メタン) 、N2O (亜酸化窒素)が対象となる。

(※13)バイオマスや土壌などの炭素蓄積量の増加分を除去量として計算する。また、除去量は継続的に貯留され、モニタリングされるもののみを加算する必要がある。

まとめ

本コンテンツでは、SBTi FLAGとその周辺知識を深めるために、SBTi FLAGセクターガイダンスに関連する内容を中心に解説してきました。

1章でもお伝えしたように、SBTiが定めるガイダンスについてはセクターごとに種類も多く、内容に関しても適宜アップデートされています。そのため、自社がSBT認証を取得する際には、最新の情報を確認しながら準備を進めることが必要となってきます。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。