ネットゼロは順調に進んでいる?2050年ネットゼロ実現に向けた国内外の動向と第11回GX実行会議の概要

皆さんが、個人として・企業や団体など組織として日々取り組まれている、温室効果ガス排出量削減活動。『2050年までにネットゼロ(※温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロ)を実現すること』を目標に、世界各国でさまざまな政策や指導のもと進められていますが、2024年現在、ネットゼロは実際にどの程度進んでいるのでしょう。目標に対し順調なのでしょうか。

2024年4月12日に日本が国連に報告したネットゼロの進捗

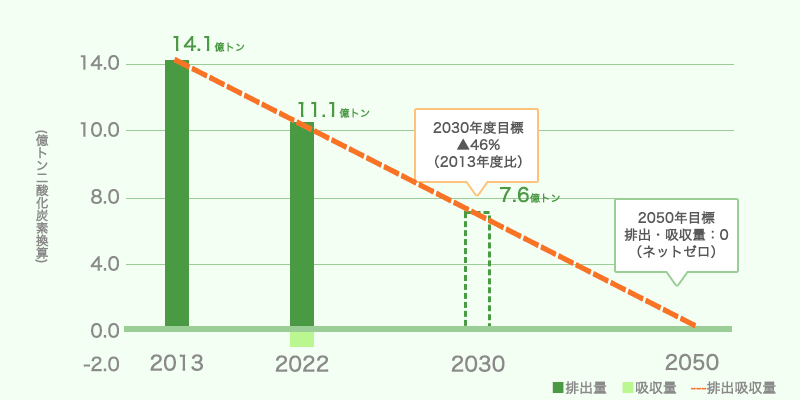

2024年4月12日に日本が国連に報告した最新のデータによると、2022年度の国内温室効果ガス排出・吸収量は、CO2換算で約10億8,500万トンと過去最低値でした。これは、前年の2021年度比で2.3%減(-約2,510万トン)、基準年である2013年度比で22.9%減(-約3億2,210万トン)ということになります。グラフを見ると分かる通り、2050年までに排出・吸収量0を目指す場合の進捗目標の基準ライン(橙の点線)を順調にたどっていることが分かりますね。2022年度も「オントラック」と言って2050年ネットゼロに向けて順調な減少傾向を継続できています。

世界全体のネットゼロの進捗

では、日本を含め世界全体での進捗はどうでしょうか。

先日、2024年4月28日から4月30日に、イタリアのトリノで「G7気候・エネルギー・環境大臣会合」がありました。日本からは伊藤環境大臣、齋藤経済産業大臣、八木環境副大臣が参加し、G7各国の代表と1.5℃目標(※2015年にパリ協定で設定された目標。気候変動の抑制には、地球の平均気温上昇を産業革命より前の2℃未満に抑えることが必要で、気候変動リスクを回避するためさらに低い1.5℃以内に収めることと決まった。ネットゼロも、この1.5℃目標達成のための戦略のひとつである)の進捗や達成のための戦略について議論されました。その会合の声明書には、このような文章が掲載されています。

『この重要な10年間に、1.5°Cの経路に沿ったGHG(温室効果ガス)削減を目指します。G7として、IPCC第6次評価報告書(AR6)の最新の知見に基づき、2019年レベルと比較して2030年までに約43%、2035年までに約60%の世界的なGHG排出削減努力に大きく貢献することを約束します。これは集団的な努力であり、特に主要経済国を含むすべての国からのさらなる行動が必要であることを強調します。遅くとも2025年までに世界のGHG排出量をピークにさせ、2050年までに世界的なネットゼロ排出を達成することが求められます。』

注目していただきたいのが、“遅くとも2025年までに世界の排出量をピークにさせ、”という箇所です。世界全体でみると、排出量は未だに年々増加の一途を辿っているのです。

G7は、1.5℃目標達成のためには気候変動対策の強化と加速化が必要であることと、そのための方針(G7がNDC(※Nationally Determined Contributionの略で、国が決定する貢献を意味する。パリ協定に基づき、各国が温室効果ガス排出削減目標などを作成し、5年ごとに更新・提出が必要な文書のこと)を提出し他の主要経済国にも要請すること・各国の異なる道筋を認識し、あらゆる脱炭素技術等を活用する等具体的行動を実施すること)について発表しています。日本としても、更なる対策・施策の強化を含め、次期NDCの策定に向けて検討を加速する方針です。

参照 G7声明書:Climate, Energy and Environment Ministers’ Meeting Communiqué (Torino, April 29-30, 2024

第11回GX実行会議の概要

2024年5月13日に、GX実行会議が行われました。こちらは、日本国内でのGX(※Green Transformationの略で、気候変動や環境保護の取り組みのこと)の推進に向けた政策や戦略を議論する場です。政府が主催となって、企業・学者や研究者・NGOなどの関係者が集い、具体的な行動計画や目標設定、進捗評価などを行います。

この度、GXの実現に向けて環境省の取組として、

1.エネルギーの地産地消による地域経済循環

2.「デコ活」等を通じたGX製品・サービスに対する需要喚起

3.バリューチェーン全体の脱炭素化

4.優れた脱炭素技術の国際展開

といった4つの観点で、一部改正案や新規の法律案が出され、現在国会で審議されています。一部改正案は、「地球温暖化対策推進法」についてです。内容と、改正によりどのような影響が期待できるかをそれぞれ紹介します。

- 再エネ促進区域の積極的な設定…再生可能エネルギーの利用が増加することによりエネルギーの安定供給が可能となります。さらに、一般家庭や企業の電力コストが低減する可能性もあります。

- 二国間クレジット制度(※Joint Crediting Mechanism略してJCMといい、企業がパートナー国の企業と共同で温室効果ガス削減に取り組むこと。パートナー国の発展途上国は技術や資金を得ることができ、協力した企業は削減した排出量の一部をクレジットとして認証できるシステム)の実施体制強化…国際的な排出削減活動への参画がしやすくなることにより、例えば企業がクレジット取引を行えばコスト削減が可能となります。

- 排出削減に資するライフスタイルの転換…環境に優しい製品やサービスが促進されることで、個人に環境に優しいライフスタイルを浸透させ、企業は新たな需要による利益が期待できます。

新規の法律案は、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」です。こちらは、事業者間連携等による資源循環を促進することが目的で、脱炭素化や再生資源の質と量の確保、また産業競争力の強化、地方創生、経済安全保障などさまざまなことへの貢献が見込まれる法律です。環境保護の取り組みが進み、企業の持続可能な成長にもつながることが期待できます。

まとめ

今回は、2050年ネットゼロに対する進捗など、国内外のGHG排出削減に向けた取り組みの動向をご紹介しました。

第11回GX実行会議で出された改正案・法律案は、日本が今後も引き続きネットゼロに向けて順調にGHG排出量を削減し続けられるような、加えてG7加盟国として世界全体の排出削減にも貢献できるような、画期的な施策なのではないでしょうか。このように、ネットゼロに向けての急速な対応がとられている今は、再エネ化やクレジット制度、GHG排出削減などに、個人や企業として比較的参画しやすい状況になっているように感じます。今後の動向にも注目し、上手く活用できると良いですね。