GX推進機構とは?設立の背景から企業支援の仕組みまで詳しく解説

2024年4月、政府が脱炭素社会の実現に向けGX戦略の中核機関として新設した「GX推進機構」の理事長に、経団連の筒井義信氏を起用する人事が発表されました。筒井氏は、日本生命保険会長兼、経団連の副会長(2024年12月時点)であり、2025年5月以降は、十倉雅和会長の後任として、経団連の会長に正式に就任することが予定されています。金融機関のトップが(経団連の)会長に就任するケースは今回が初めてとなっており、この起用は、筒井氏が世界的に注力分野とされている脱炭素に関する知見が深く、多くの国内の主要な企業と深い関係を持つ金融機関のトップである点に期待が寄せられていると考えられています。

このように、GX政策において要の役割を担う機関として、経済産業大臣の認可のもとGX推進機構は設立され、少しずつ機構に出資する企業や連携協定を締結する企業が増えてきました。

そこで本コンテンツでは、GX推進機構に関する理解を深めるために、まずはGX推進機構の概要について確認したのち、GX推進法との関係性や実際の同機構の事業計画、(同機構への)出資企業について詳しく解説していきます。

GX推進機構の概要について

正式名称は、「脱炭素成長型経済構造移行推進機構」(以降、通称の「GX推進機構」と記す)で、今後10年間で150兆円超のGX投資を実現するため、債務保証等の金融支援、化石燃料賦課金等の徴収、排出量取引制度の運営を行う組織となっています。2024年7月1日より業務が開始しており、1216.6億円の資本金をもとに、官民でGX投資を推進する中核機関としての役割を担うべく活動を展開しています。定款の中ではこの機構の活動の目的について、「化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進すること」と定められており、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律を設立の根拠として掲げています。

また、本機構はMVV(Mission:使命、Vision:中長期的に達成したい目標、Values:大切にしたい価値観)も策定しており、”地球と産業の未来を、ともに拓く。” という目標に向けて、” 金融手法と市場メカニズムの専門的知見を活用し、温室効果ガスの排出削減と企業・産業の持続可能な成長が両立するステージへの移行を加速させることにより、地球環境の改善と我が国経済・社会の健全な発展に貢献する” ことを使命として掲げています。

GX推進機構の業務内容とGX推進法との関係性について

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案、通称GX推進法(※1)の中で、GX推進機構の業務範囲が定められています。主な業務として記載されている内容は、以下の3点です。

① 民間企業のGX投資の支援(金融支援〔債務保証等〕)

・・・政府の予算措置を活用し、GX投資に取り組む民間企業に対して、債務保証や出資といった金融支援を通じて、民間金融機関等が取り切れないリスクを補完する役割を担う。

<GX戦略における各分野の研究開発費等>

| 分野 | 研究開発費として試算される金額 |

| 水素・アンモニア | 官民投資7兆円~ |

| 再エネ・調整力 | 官民投資31兆円~ |

| 蓄電池 | 官民投資7兆円~ |

| 次世代革新炉 | 官民投資1兆円~ |

| 鉄鋼 | 官民投資3兆円~ |

| 化学 | 官民投資3兆円~ |

| セメント | 官民投資1兆円~ |

| 紙・ パルプ | 官民投資1兆円~ |

| 自動車 | 官民投資34兆円~ |

| 住宅・ 建築物 | 官民投資14兆円~ |

| 航空 | 官民投資5兆円~ |

| 船舶 | 官民投資3兆円~ |

経済産業省:GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~をもとに、筆者作成

② 化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収

・・・GX推進法では、広くGXの動機づけを促進する観点から、2028年度より、化石燃料の輸入事業者等を対象に、化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じた賦課金を導入することとしており、この徴収に係る事務を担う。

③ 排出量取引制度の運営(特定事業者排出枠の割当て・入札等)

・・・政府は、GXに向けたインセンティブを高めるための措置として、排出量取引制度の導入を進めており、2026年度から本格的に導入することとしている。そのため、GX推進法に基づき、2033年度から開始する発電事業者を対象とした排出枠のオークション制度の実施等に関する事務を担う。

また、上記の3つの業務の他、GXに関する調査や研究、異業種連携、政策提言、国際発信等にも力を入れていくこととしており、このような取り組みを「GX Future Academy」と称して推進しています。例えば、「GX Future Seminar」は、「GX Future Academy」構想の一環として実施されています。GX推進機構における「金融」、「政策」、「ビジネス(技術)」の強みを生かし、GXに関連する情報発信のハブとなるため、出資企業等に向けてナレッジの共有やリテラシーの向上への貢献を目的としたセミナーを、定期的に開催しています。

(※1)2023年5月に成立。GX推進法は、GX実行会議で取りまとめられた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、以下の5つの内容について折り込まれています。

(1)GX推進戦略の策定・実行

(2)GX経済移行債 の発行

(3)成長志向型カーボンプライシングの導入

(4)GX推進機構の設立

(5)進捗評価と必要な見直し

令和6年度(2024年度)の事業計画について

ここでは、実際に「脱炭素成長型経済構造移行推進機構 令和6年度事業計画」内で掲げられている今年度の活動予定について確認していきます。事業計画の中では、4つの方針とそれらを補う業務の、計5つの活動内容が具体的に示されています。

① 民間企業のGX投資の債務保証等の金融支援について

⇒産業競争力・経済成長の実現や環境改善効果の有無という観点に加えて、人的資本の蓄積や良質な雇用の創出など、社会に対するインパクトという観点も考慮しつつ、支援案件の評価方法について検討を行う。その上で、民間金融機関や政府関係機関等とも連携し、積極的に支援案件の発掘や組成を行い、効果的な支援につなげる。

② 排出量取引制度の運営や化石燃料賦課金等の徴収に係る事務に向けた検討について

⇒必要な人員規模、組織体制及びシステム整備等の準備を行う観点から検討を行うとともに、政府とも連携し、排出量取引制度の運営等を迅速かつ円滑に実施できるよう、必要な体制整備を検討する。

③ GX推進に向けた調査・研究や企業連携の場の提供について

⇒政府関係者、GX関連技術やファイナンスに係る有識者等を講師として迎え、国内外の政策・金融・産業に係るGXの最新動向・状況の発信を行うとともに、企業連携を行う場として、「GXフューチャー・アカデミー構想(仮称)」を立ち上げ、機構に出資した民間出資者等とも連携しながら具体化を進める。さらに、これらの調査・研究の知見やノウハウを蓄積・活用して、債務保証等の金融支援業務の案件発掘・組成等にも活かしていく。加えて、これらの調査・研究での成果や機構における日々の業務を通じた知見等を踏まえて、GXの実現に向けた経済社会構造のあり方等も検討し、政府への政策提言や国際発信にもつなげる活動を順次実施していく。

④ 気候変動関連開示の推進及び新たな金融手法の国内外への発信について

⇒TCFDコンソーシアムとも連携し、気候変動関連開示を推進することで、GX分野における資金供給の更なる拡大を図る。加えて、GX分野における新たな金融手法への挑戦(トランジション・ファイナンス(※2)、ブレンデッド・ファイナンス(※3)、インパクト・ファイナンス(※4)等)を実践していく。また、これらの挑戦の成果については、国内のみならず、海外政府・金融機関への発信を行い、ホームページでの掲載や国内外ネットワークの構築などを実行する。

⑤ その他業務運営に関する重要事項について

⇒(1)適切な組織体制の確立、(2)適切な広報及び情報公開の実施、(3)業務運営の効率化に伴う経費削減、(4)情報セキュリティ及び個人情報保護の確保

(※2)脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着実なGHG削減の取組を行う企業に対し、その取り組みを支援することを目的とした新しいファイナンス手法。

経済産業省:トランジション・ファイナンス

© https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition_finance.html

(※3)公的資金と民間資金を組み合わせて、投資規模を拡大するファイナンス手法。主に、信用格付が低く民間資金が投じられ難い、発展途上国向けの資金調達手段としてこれまでは用いられてきた経緯があり、近年では気候変動対策やGX分野への活用が検討されている。

(※4)企業活動が環境や社会、経済にもたらすインパクト(ポジティブな影響とネガティブな影響)を包括的に分析・評価して資金提供を行うことにより、資金を調達する者のポジティブな影響の増大及びネガティブな影響の低減の支援を目的とするファイナンス手法。

出資企業について

経団連はかねてGX推進を政府に求めてきた(※5)ことから、GX推進機構の発足にあたり、同機構への民間企業からの出資募集に全面的に協力してきた背景があります。また、同機構への出資は、GX政策を推進する上では貢献度が高く意義がある取り組みとなりますが、一方で経済的な見返りはほとんどなく、本出資は金融商品取引法上の有価証券にはあたらないため、GX推進機構への無償譲渡となる点は考慮が必要です。

現在、出資企業としてGX推進機構のHPの中で紹介されている民間企業は、以下の通りです

—–

株式会社 IHI、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、旭化成株式会社、アサヒグループホールディングス株式会社、出光興産株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社 INPEX、ENEOSホールディングス株式会社、ANAホールディングス株式会社、王子ホールディングス株式会社、大阪ガス株式会社、株式会社大林組、沖縄電力株式会社、鹿島建設株式会社、川崎重工業株式会社、関西電力株式会社、九州電力株式会社、株式会社 神戸製鋼所、コスモエネルギーホールディングス株式会社、四国電力株式会社、清水建設株式会社、JFEホールディングス株式会社、株式会社 JERA、住友化学株式会社、住友金属鉱山株式会社、住友商事株式会社、住友生命保険相互会社、住友電気工業株式会社、積水化学工業株式会社、双日株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大成建設株式会社、第一三共株式会社、第一生命ホールディングス株式会社、大日本印刷株式会社、 株式会社大和証券グループ本社、株式会社竹中工務店、株式会社千葉銀行、中外製薬株式会社、中国電力株式会社、中部電力株式会社、電源開発株式会社、東急株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、東京ガス株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東北電力株式会社、東レ株式会社、TOPPANホールディングス株式会社、トヨタ自動車株式会社、豊田通商株式会社、 日本航空株式会社、株式会社日本政策投資銀行、日本生命保険相互会社、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社、日本製紙株式会社、日本製鉄株式会社、日本電気株式会社、日本電信電話株式会社、野村ホールディングス株式会社、パナソニックホールディングス株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社 日立製作所、富士通株式会社、北陸電力株式会社、北海道電力株式会社、本田技研工業株式会社、丸紅株式会社、株式会社みずほ銀行、三井化学株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、三井不動産株式会社、三井物産株式会社、三菱ガス化学株式会社、三菱ケミカルグループ株式会社、三菱重工業株式会社、三菱商事株式会社、三菱電機株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、明治安田生命保険相互会社、株式会社りそなホールディングス

五十音順、GX推進機構HPより12月18日時点で公表されている情報をもとに引用

—–

(※5)同機構の発起人には、一般社団法人日本経済団体連合会会長 十倉 雅和氏、一般社団法人全国銀行協会会長 福留 朗裕氏、国立大学法人東京大学 名誉教授 伊藤 元重氏、公立大学法人熊本県立大学 特別栄誉教授 白石 隆氏の四名が名を連ねています。

まとめ

本コンテンツでは、GX推進機構とその周辺知識を深めるために、GX推進機構や経済産業省他、関連省庁から公表されている資料を読み解いて解説してきました。

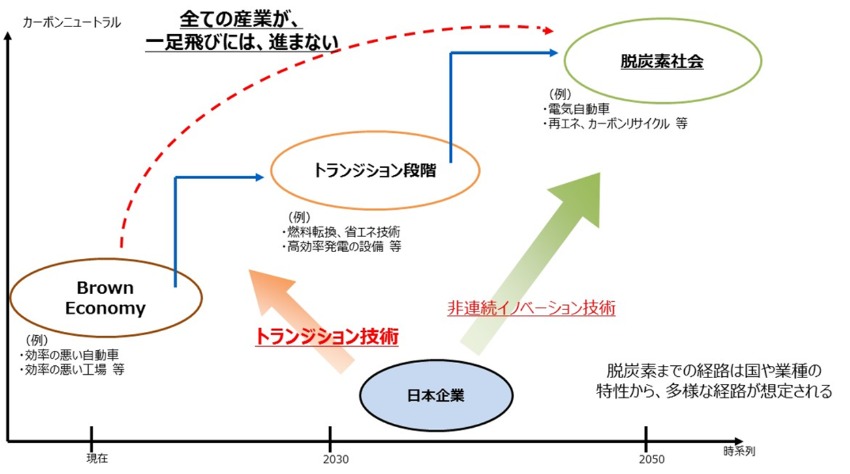

GXを実現するためには、多くの産業において様々な技術の研究開発や実用化・社会実装が必要であり、大規模な研究開発や新規事業を円滑に進めるための安定した資金調達が不可欠です。しかし、今までの支援体制では民間の金融機関にとってもGX関連の支援ハードルは高いケースが多いため、なかなかリスクを取って十分な資金支援がなされずにプロジェクトが停滞してしまうこともありました。そのため、GX推進機構はそのような民間の企業では取ることが難しいリスクを補完することで、プロジェクトの円滑な推進につながることが期待されています。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。