Jブルークレジットとは? 海洋保全を支えるカーボンクレジットの仕組みと活用事例

脱炭素化が世界的な課題となる中、企業は排出量削減に向けた取り組みを加速させています。その中で、新たな選択肢として注目されているのが、Jブルークレジットです。

Jブルークレジットは、海草藻場やマングローブ林といったブルーカーボン生態系の保全・再生によって吸収されるCO2量をクレジットとして認証する制度です。企業はJブルークレジットを購入することで、自社の排出量をオフセットできるだけでなく、地球温暖化対策に貢献する姿勢を示すことができます。ESG評価の向上や新たな価値創造、地域社会への貢献など、企業にとって多くのメリットをもたらすJブルークレジットは、持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩となるでしょう。本稿ではブルークレジットの仕組みからJブルークレジット制度の最新の承認事例まで解説していきます。

目次

そもそもカーボンクレジットとは?

地球温暖化は、私たちの社会や経済に深刻な影響を与える喫緊の課題です。その対策として、CO2排出量を削減するための様々な取り組みが行われていますが、その中で注目されているのが「カーボンクレジット」です。

カーボンクレジットとは、CO2などの温室効果ガスの排出削減量をクレジット(証書)として取引する仕組みです。企業や国は、自らの排出量を削減するだけでなく、カーボンクレジットを購入することで、他の場所で行われた排出削減活動を支援し、実質的に自らの排出量を相殺することができます。

Jブルークレジットは、このカーボンクレジットの一種で、日本の沿岸域で吸収されたCO2をクレジット化し、取引できるようにしたものです。

Jブルークレジット(J Blue Credit)の詳細と特徴

Jブルークレジット(J Blue Credit)は、日本発のカーボンクレジット制度で、特に海洋環境保全と脱炭素社会の実現を目的としています。このクレジット制度は、海洋資源を活用した炭素吸収プロジェクトを支援するために設計され、企業や自治体がカーボンオフセットやESG活動の一環として活用できる仕組みです。

Jブルークレジットの特徴

- 海洋を対象としたカーボンクレジット

海洋資源(海藻、藻場、干潟など)、人工基盤(構造物、養殖施設等における活動)が吸収するCO₂をクレジット化。

- 国内外での活用可能

日本国内の企業活動だけでなく、グローバルなカーボンオフセット市場でも活用可能。

- 環境保全と経済活動の両立

海洋保全活動を通じて地域経済や観光産業の活性化を促進。

Jブルークレジットは、海洋保全と気候変動対策を両立させる画期的な取り組みとして注目を集めています。

海洋資源の二酸化炭素吸収量

気候変動による影響が深刻化する中で、海洋が果たす役割が再評価されています。海洋は地球上のCO₂の約25%を吸収しており、気候変動の緩和に重要な役割を果たしています。

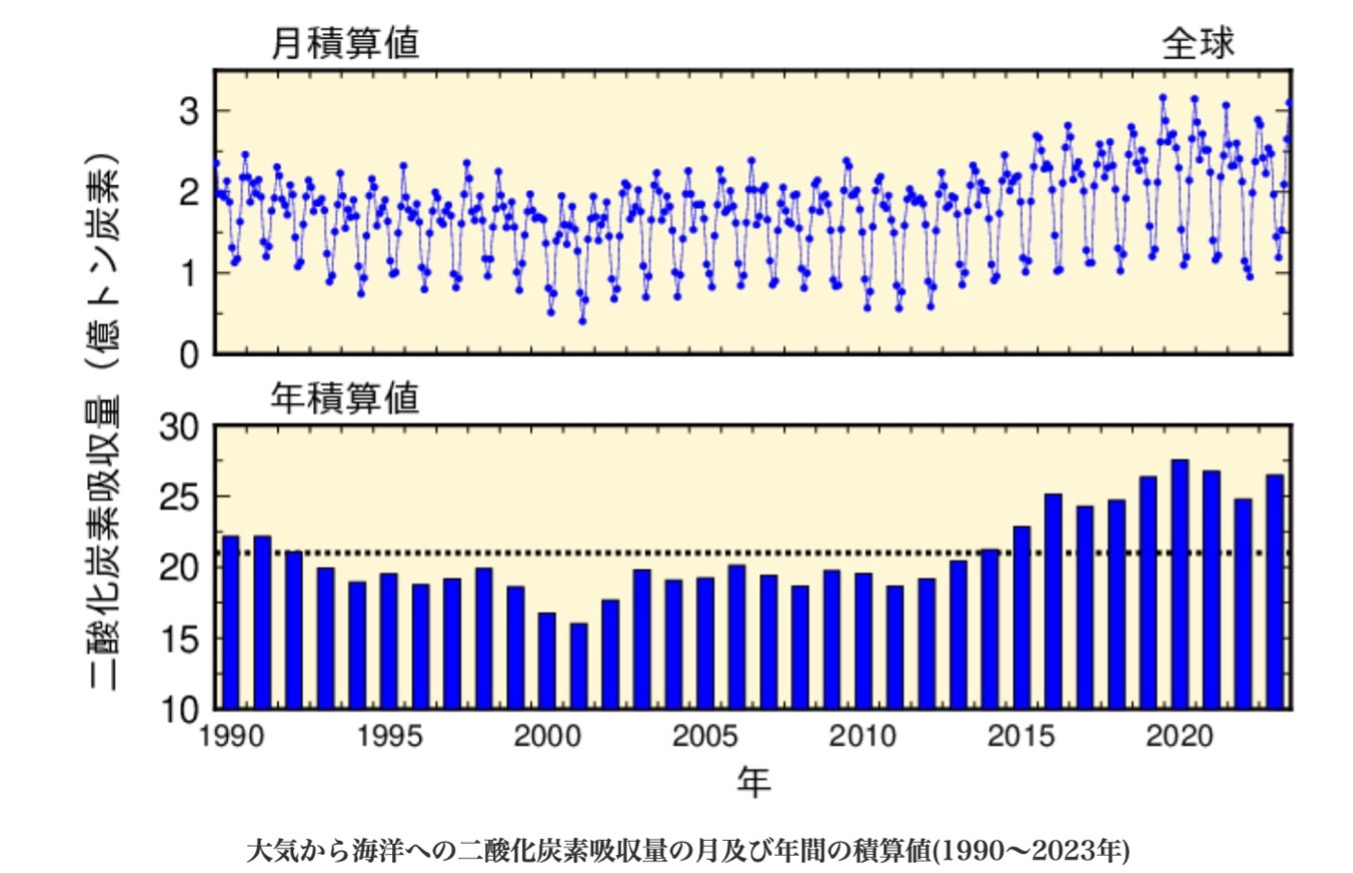

- 吸収量(1990~2023年の平均)

(海面でのやりとり)→年間21±9億トン炭素

(河川からの流入)→年間6億トン炭素

合計吸収量 年間27億トン炭素

- 特徴と傾向

- 数年から10年規模で変動しながら、全体として増加傾向

- CO₂排出量の増加に伴って吸収量も増加

引用 国土交通省 気象庁 『海洋による二酸化炭素吸収量(全球)』

https://claude.ai/chat/13ea8791-e143-4c76-a61a-98307ef4b1d8

海洋資源がCO₂を吸収する仕組み

物理的吸収(溶解)

- 大気中のCO2が海水に溶け込み、炭酸(H2CO3)を形成します。

- 水温が低いほど、またpHが高いほど溶解しやすくなります。

- 極地の冷たい海水は特に効率的にCO2を吸収します。

化学的過程(炭酸系平衡)

- 溶解したCO2は以下の化学反応を起こします

CO2 + H2O ⇄ H2CO3 ⇄ HCO3- + H+ ⇄ CO32- + 2H+

- 炭酸水素イオン(HCO3-)や炭酸イオン(CO32-)として存在します。

- この反応系により、海洋は大量のCO2を保持できます。

生物学的ポンプ

- 植物プランクトンが光合成でCO2を有機物に変換。

- 死滅したプランクトンが海底に沈降し、深海に炭素を輸送。

- 一部は海底堆積物として長期間固定されます。

- 食物連鎖を通じて、より大きな海洋生物にも炭素が移行。

炭酸カルシウムポンプ

- サンゴや貝類などの生物が炭酸カルシウム(CaCO3)の殻や骨格を形成

- これらの生物が死後、海底に沈降して炭素を固定

- ただし、殻の形成過程でCO2も放出されます

アルカリポンプ

- 河川からのミネラル供給により海水のアルカリ度が上昇

- これによりCO2の溶解度が増加

ただし、CO2吸収により海水のpHが低下して海洋の酸性化が進行したり、地球温暖化による海水温上昇で溶解度が減少することもあります。

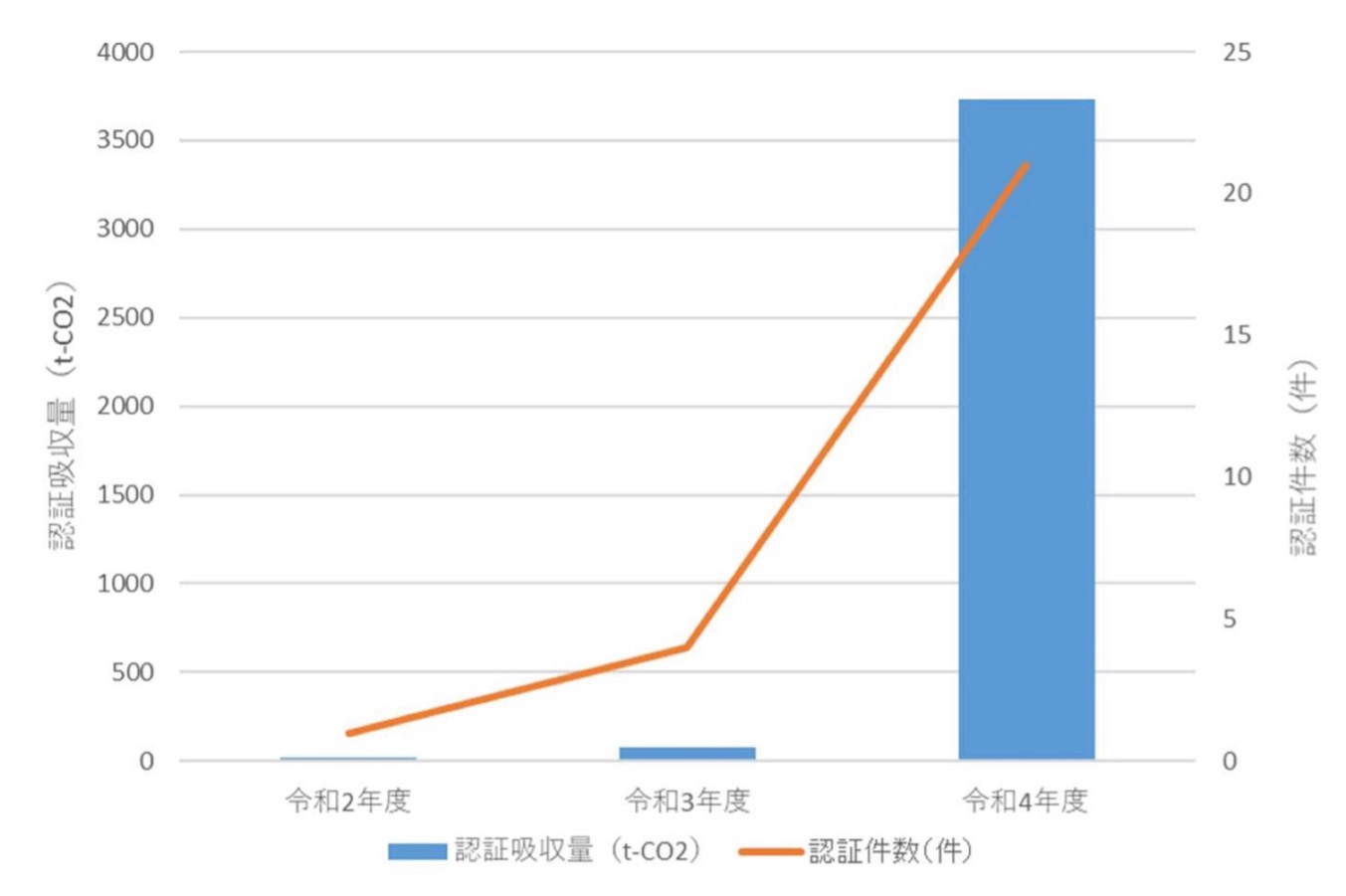

Jブルークレジットの認証件数

Jブルークレジットは、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)においてクレジット認証・発行を開始した令和2年度の1件から、令和4年度には21件まで認証実績が増加しています。

【Jブルークレジット®実績】

○令和2年度

・認証案件数:1件

・CO2吸収量(認証量):22.8(t-CO2)

○令和3年度

・認証案件数:4件

・CO2吸収量(認証量):80.1(t-CO2)

(内、取引量:64.5 (t-CO2))

○令和4年度(令和5年1月末時点)

・認証案件数:21件

・CO2吸収量(認証量):3,733.1(t-CO2)

今回8件のJブルークレジット®情報 ・取引量:178.7(t-CO2))

引用 国土交通省 港湾局 『国土交通省港湾局における取組 ~Jブルークレジット®制度~』

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_credit/pdf/005_07_00.pdf

最新のJブルークレジットの承認事例

事例1:全国一の産地 沖縄県うるま市で挑む、モズクの天然採苗と海草保全による未来の漁業

沖縄県うるま市(市長:中村 正人、以下 うるま市)、勝連漁業協同組合(所在地:沖縄県うるま市、代表理事組合長:玉城 謙栄、以下 勝連漁協)、TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANデジタル株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:坂井 和則、以下 TOPPANデジタル)は、2021年9月から3者共同で取り組む「全国一の産地沖縄県うるま市で挑む、モズクの天然採苗と海草保全による未来の漁業プロジェクト」(以下、本プロジェクト)において創出したモズクのブルーカーボン・クレジットの認証を取得しました。

プロジェクト概要

| プロジェクトの名称 | 全国一の産地 沖縄県うるま市で挑む、モズクの天然採苗と海草保全による未来の漁業 |

| 実施場所 | 沖縄県うるま市勝連地域 |

| プロジェクト申請者 | TOPPANデジタル、勝連漁業協同組合、うるま市 |

| 認証クレジット量 | 21.7tCO2 |

| 認証番号 | JBCA 00000136 |

それぞれの役割

うるま市の役割

- 地球温暖化対策としてプロジェクトに参画

- モズクの生産維持・拡大のための環境保全活動

- 教育面での取り組み

– 学校給食へのモズク導入

– 食育活動の実施

- モズクのレシピ公開による PR活動

勝連漁協の役割

- 環境問題への対応:軽石被害への対策と生産維持

- 環境配慮型の養殖推進

– 天然胞子によるモズク生産(CO2排出量削減)

– 船底の防汚加工による燃費向上

TOPPANデジタルの役割

- 技術支援

– 漁業DXソリューション「InnoReef®」の提供

– 生産工程の効率化・安定化支援

- クレジット認証関連

– 重量管理アプリによる申請データ作成

– 藻場面積計測

– ブルーカーボン量の算定

- 地域貢献

– 「ICT KŌBŌ® URUMA」を通じたDX推進

– 地域課題解決への取り組み

引用 TOPPAN HP

https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2025/01/newsrelease250115_1.html

事例2:三重県熊野灘における藻場再生・維持活動

SEA藻は愛知県と三重県の海洋環境保全を目的に設立され、特に三重県南部での「磯焼け」問題に取り組んでいます。漁協、自治体、研究機関、ボランティアダイバーと協働し、ウニ類駆除による藻場再生活動を実施。その結果、水産資源の回復が見られ、再生した藻場のCO2吸収量がJブルークレジットとして認証されました。このクレジットを活用し、持続可能な環境保全活動を継続する計画です。

プロジェクト概要

| プロジェクトの名称 | 三重県熊野灘における藻場再生・維持活動 |

| 実施場所 | 三重県熊野灘海域 |

| プロジェクト申請者 | 特定非営利活動法人SEA藻 三重外湾漁業協同組合 南伊勢町 紀北町 三重大学藻類学研究室 鳥羽市水産研究所 |

| 認証クレジット量 | 49.5 tCO2 |

| 認証番号 | JBC00033 |

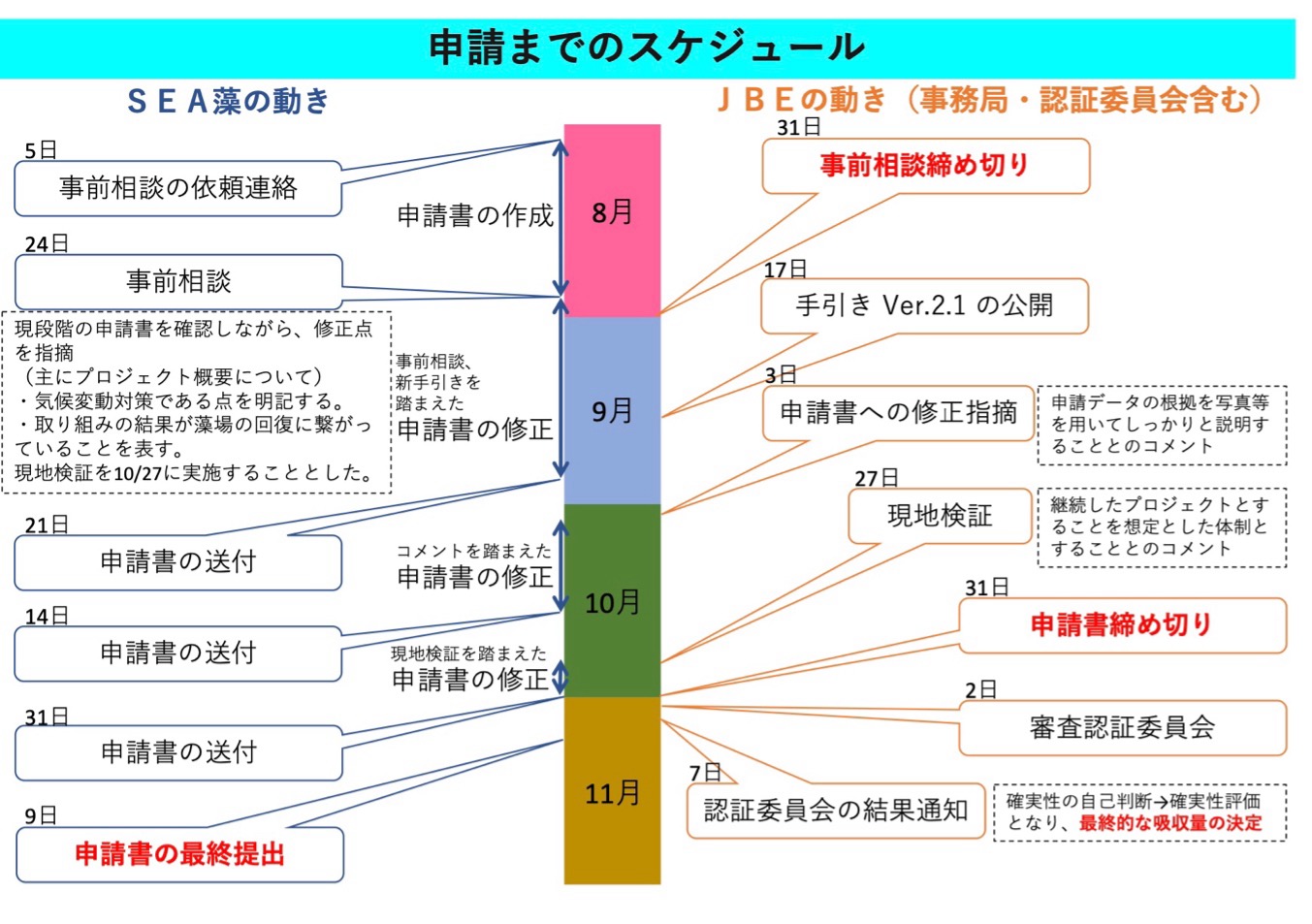

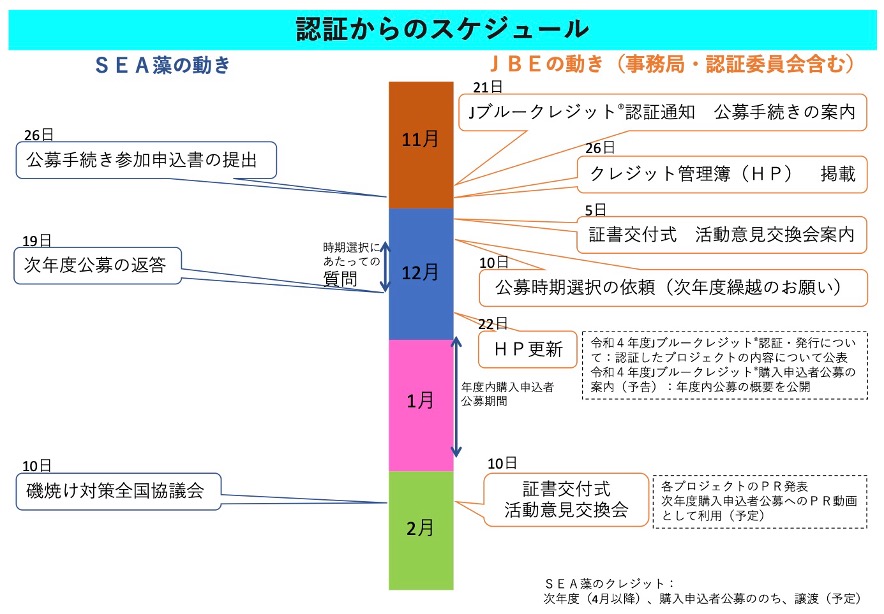

特定非営利活動法人SEA藻は、Jブルークレジット認証プロジェクトの事例報告として申請前から認証後までの実際のスケジュールを公開しています。現在のJブルークレジット制度自体が試行段階である為、これからの申請では方法が変わってくる可能性がありますが、Jブルークレジットの認証に踏み込むのに良い参考資料となるでしょう。

引用 特定非営利活動法人SEA藻

『三重県熊野灘における藻場再生・維持活動〜Jブルークレジット認証プロジェクトの事例報告〜』https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/attach/pdf/R4_isoyake_kyogikai-10.pdf

Jブルークレジット制度の課題

Jブルークレジット制度は、地球温暖化対策として注目されていますが、その導入と運用にはいくつかの課題点が存在します。

制度設計と運用に関する課題

- 排出量削減効果の算定:

ブルーカーボン生態系によるCO2吸収量を正確に算定することは、技術的に難しい場合があります。科学的な知見に基づいた算定方法の開発が必要です。

- 制度の複雑性:

ブルークレジット制度は、多様な関係者が関わるため、制度設計が複雑になりがちです。制度の透明性を確保し、関係者の理解と協力を得ることが重要です。

社会経済に関する課題

地域社会への貢献

ブルークレジットプロジェクトは、地域社会の活性化に貢献する可能性があります。しかし、地域住民の参加や合意形成、利益配分など、社会的な側面への配慮が必要です。

- 経済的インセンティブ

ブルークレジット制度の普及には、経済的なインセンティブが不可欠です。クレジットの価格設定や取引市場の整備、資金調達の促進などが課題となります。

国際的な連携

- 国際的なルール形成

ブルークレジット制度は、国際的な枠組みの中で運用されることが望ましいです。国際的なルール形成や協力体制の構築が課題となります。これらの課題を解決し、ブルークレジット制度を効果的に活用するためには、科学的な知見に基づいた制度設計、関係者の協力、技術開発、国際的な連携などが不可欠です。

市場規模の拡大に関する課題

- 市場の流動性

ブルークレジットの取引が活発に行われるように、市場の仕組みを整備する必要があります。

- 需要の拡大

企業や個人がブルークレジットを購入するメリットを増やす必要があります。譲渡方法が口数型で、プロジェクトごとの公募のため、購入者・口数が多いほど譲渡金額(クレジット単価)が上がり、申請者の利益となります。

- 価格の安定化

ブルークレジットの価格が安定するように、適切な制度設計が必要です。

まとめ

Jブルークレジット(J Blue Credit)は、海洋保全を基盤にした革新的なカーボンクレジット制度であり、気候変動対策や地域経済の活性化に大きく貢献します。企業や自治体がこの制度を活用することで、カーボンニュートラル達成に向けた具体的な行動を進めることができます。

ただ制度自体に課題点も多くあるため、申請者は毎年申請要項を確認し、認証を目指すことが大切になるでしょう。今後もJブルークレジットを通じて、海洋資源を守りながら、持続可能な経済と社会を実現する取り組みが拡大していくことが期待されます。