LCCO₂とは?ライフサイクル全体で考えるCO₂排出量の重要性と削減への取り組み

私たちの生活に不可欠な製品やサービスが、環境に与える影響について、より深く考える機会が増えています。その中でも注目されているのが、製品やシステムが生産から廃棄に至るまでに排出する温室効果ガス量を評価する手法、「LCCO₂(ライフサイクル二酸化炭素)」です。LCCO₂とは、製品の全ライフサイクルにおける二酸化炭素(CO₂)排出量を評価し、その環境負荷を見える化する指標であり、より持続可能な選択肢を見極める上で重要な役割を果たしています。

本コンテンツでは、LCCO₂の基本的な概念や計算手法、具体的な活用例、さらに今後の産業界や生活への影響について詳しく解説します。

目次

LCCO₂(ライフサイクルCO₂)とは?

LCCO₂(ライフサイクルCO₂)とは、製品やサービスのライフサイクル全体にわたるCO₂排出量を示す指標で、原材料の採取から廃棄・リサイクルまでの全ての段階におけるCO₂排出量を算出します。従来のCO₂排出量が特定の段階(使用段階など)のみに焦点を当てるのに対し、LCCO₂は製品の「生産から廃棄まで」を通してどれだけのCO₂が排出されるかを考慮します。

このライフサイクル全体でのCO₂排出量の把握により、単一の段階だけでなく製品の全体的な環境負荷を評価し、効率的な排出削減策を導入できるため、脱炭素社会の実現に向けた重要な手段となります。

LCCO₂の計算方法と測定基準

LCCO₂の基本的な計算プロセス

LCCO₂の計算は、ISO 14040やISO 14044のライフサイクル評価(LCA)に関する国際基準に基づきます。LCCO₂は、製品やサービスの全ライフサイクルにわたって以下の4つの段階で排出されるCO₂量を合算します。

①製品のライフサイクルステージを特定する

原料調達、製造、輸送、使用、廃棄の各ステージでのCO₂排出を把握する必要があります。

②各ステージでのエネルギー消費量を算出する

電力、燃料、原材料の使用量などから、ステージごとのエネルギー消費量を計算します。

③エネルギー消費量からCO₂排出量を算出する

各エネルギー源のCO₂排出係数を適用して、ステージごとのCO₂排出量を算出します。

④ライフサイクル全体でのCO₂排出量を集計する

各ステージのCO₂排出量を合計して、製品のライフサイクルCO₂排出量を算出します。

⑤必要に応じて、CO₂排出量削減オプションを検討する

より効率的なプロセスの導入や、再生可能エネルギーの活用などの対策を検討し、CO₂排出量の低減を図ります。

LCCO₂の測定基準とツール

LCCO₂の測定にあたっては、国際的な基準やガイドラインに沿って行うことが重要です。

そのため、LCCO₂を計測するためのツールとして、企業はカーボンフットプリントソフトウェアやライフサイクル評価(LCA)ツールを使用し、ISO規格に基づいた測定を行っています。これにより、各段階の排出量が具体的に数値化され、製品全体の環境負荷が明らかになります。

主な測定基準

| ISO 14040/14044 | LCAの国際規格。製品・サービスのライフサイクルにわたる環境影響の定量化と評価を規定。 |

| GHGプロトコル | 温室効果ガス排出量の算定と報告に関する世界的なスタンダード。適用範囲が広く、企業・製品・プロジェクト別の算定に使用される。 |

| PAS 2050 | 英国規格協会が開発した製品・サービスのライフサイクルCO2排出量算定に関する仕様書。 |

| Product Environmental Footprint (PEF) | 欧州委員会が推奨するLCAに基づく製品環境フットプリント算定方法。 |

測定ツール

主なLCAソフトウェア

| GaBi | Thinkstep社の代表的なLCAソフトウェア。製品・企業・地域単位の分析が可能。 |

| SimaPro | PRé社のLCAソフトウェア。複雑なモデル構築と分析に強み |

| OpenLCA – | オープンソースのLCAソフトウェア。柔軟性が高く、カスタマイズが容易。 |

主なLCIデータベース

| Ecoinvent – | 世界最大のLCI(ライフサイクルインベントリ)データベース。製品・サービスの環境影響を網羅的に提供。 |

| worldsteel LCI data | 鉄鋼業界の詳細なLCIデータ。 |

| IDEA (産業環境管理協会) | 日本の産業データを中心としたLCIデータベース。 |

LCCO₂における企業の戦略的活用

LCCO₂は企業の活用の仕方で企業価値を上げるきっかけにもなり得る取り組みです。ここでは、LCCO₂における企業の戦力的な活用方法を3つご紹介いたします。

競争力向上

LCCO₂の活用は、企業にとって大きな競争力向上の機会となります。自社製品のライフサイクルにおけるCO₂排出量を詳細に把握し、削減に取り組むことで、環境性能に優れた製品を提供できるようになります。この環境配慮型の製品やサービスは、ユーザーニーズに強く訴求することができ、製品の差別化や価格プレミアム化につなげられるでしょう。さらに、製造プロセスの改善など、LCCO₂の削減に向けた取り組みはコストダウンにもつながるため、トータルとしての競争力を高められます。

新たなビジネスチャンスの開拓

一方で、LCCO₂の算出やマネジメントのノウハウは、新たなビジネスチャンスの開拓にも活用できます。環境配慮型サービスの提供や、カーボンオフセットなどの環境価値を製品化するなど、LCCO₂を活かした収益源の開発が期待できます。また、LCCO₂が優れた製品・サービスを他社に提供するビジネスモデルの構築も考えられます。

ブランド価値の向上

さらに、LCCO₂の戦略的活用はブランド価値の向上にも寄与します。積極的な環境配慮の取り組みをアピールすることで、顧客や社会から信頼を得て、企業イメージを高めることができます。これにより、ESG投資家などからの注目を集め、企業価値の向上にもつながるのです。このようにLCCO₂の活用は、企業の様々な課題解決に貢献できる重要な経営戦略ツールといえます。

LCCO₂削減に向けた国内外での取り組み

日本でのLCCO₂削減の取り組み

日本では、企業や政府がLCCO₂削減に向けた取り組みを積極的に行っています。脱炭素社会の実現を目指し、製品やサービスのライフサイクル全体でのCO₂削減が注目されており、以下のような具体的な活動が進んでいます。

- エコデザイン製品の導入

日本の企業は、製品設計段階から環境負荷を考慮した「エコデザイン」を採用し、ライフサイクル全体での排出量を削減しています。

先進企業の導入例

ヤマダホームズ×LIXIL

異分野協働で住宅・建築分野における LCCO2排出量の削減を加速

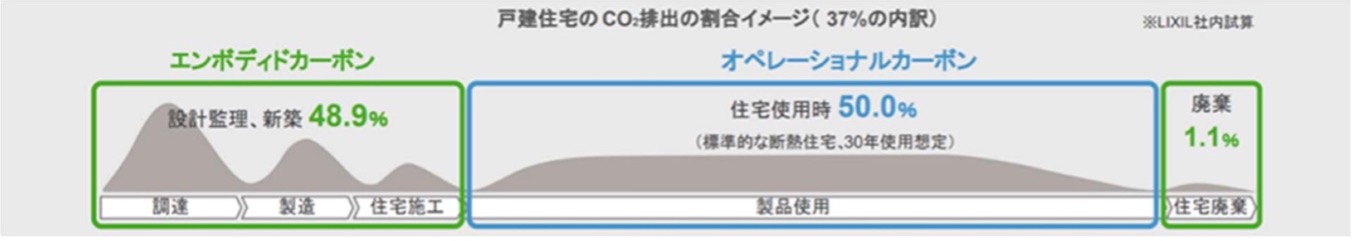

ヤマダホームズはLIXILの「GREEN WINDOW」の考えに共感し、CEATEC 2024でヤマダホームズ独自の環境基準「YAMADA GREEN」認定の「YAMADA スマートハウス」とLIXILのコラボレーション製品を展示。これによりLIXILの「GREEN WINDOW」が進めていた、エンボディドカーボンを含めた製品の排出量のLCCO₂削減による環境負荷低減を目指し協働することを、デジタルイノベーションの総合展 「CEATEC2024」に出展するヤマダホームズのブース内で発表した。

引用 株式会社ヤマダホームズ 株式会社 LIXIL NEWS RELEASE

https://www.yamada-denki.jp/topics/download.t.pdf/3522

LIXIL製品としては、高性能窓「TW」、スマートロックシステム「Familock」、電動シャッターなどを展示。LIXIL製品以外の家電や建材も含め、IoTホームリンク「Life Assist2」で操作可能な展示を行った。

- サプライチェーンでの協力

サプライヤーと連携してデータ収集を行い、全段階での排出量削減を図っています。

- 政策支援と補助金制度

政府は、LCCO₂削減に取り組む企業を支援し、エコラベルや補助金制度を提供しています。これにより、企業はより効率的に環境負荷の低減に努めることが可能となっています。

世界でのLCCO₂削減の取り組み

- 欧州連合(EU)

EUでは、ライフサイクル全体での環境負荷削減を目指し、製品のLCCO₂ラベル制度の導入やカーボンフットプリントの開示義務を推進しています。企業は全ライフサイクルでの環境影響を開示し、消費者にエコ製品の選択を促しています。

- アメリカ

アメリカでは、LCCO₂削減のための規制や税制優遇が進められており、企業はエコデザインを採用してライフサイクル全体での排出量削減に注力しています。特に大手IT企業では、製品の使用段階だけでなく製造・廃棄段階でのCO₂削減も図っています。

- 新興国

中国やインドなどの新興国でも、LCCO₂削減に向けた取り組みが進んでおり、特にエネルギー集約型の製造業でエコラベル制度の導入や製品のCO₂開示を促進しています。

LCCO₂削減がもたらす未来とその展望

LCCO₂は、製品やサービスの全ライフサイクルでCO₂排出量を評価するため、温暖化対策だけでなく、持続可能な資源利用にも貢献します。LCCO₂削減によって、以下のような未来が期待されます。

- 温室効果ガスの大幅削減

LCCO₂の削減により、CO₂排出量の総量を減らすことが可能です。特に大規模な産業分野でのLCCO₂削減が進めば、地球温暖化の緩和に大きく貢献します。

- サーキュラーエコノミーの推進

LCCO₂削減は、リサイクルやリユースを促進し、資源の無駄をなくす「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」の実現に貢献します。これにより、資源の持続可能な利用が進むでしょう。

- 消費者の意識向上と選択肢の拡大

LCCO₂の開示が進むことで、消費者は環境に配慮した製品を選ぶ意識が高まり、環境負荷の低い製品が普及しやすくなります。

LCCO₂のメリットと課題

LCCO₂のメリット

全体的な環境負荷の把握

LCCO₂により、製品やサービスのライフサイクル全体でのCO₂排出が把握でき、特定の段階だけに偏らない削減策が検討できます。

脱炭素戦略の策定

ライフサイクル全体のCO₂排出量がわかることで、製品設計や工程見直し、資源選択の段階から効果的な脱炭素戦略を策定できます。

エコラベルや製品価値向上

LCCO₂削減はエコラベルの認定に役立つため、消費者に対する環境配慮型製品の訴求力を高め、製品価値を向上させます。

LCCO₂の課題

計測の難しさとコスト

LCCO₂は全ライフサイクルにわたるCO₂排出量を測定するため、データ収集が広範囲に及び、測定コストも高くなる傾向にあります。

データ標準化と信頼性

企業ごとにデータ収集方法が異なる場合、比較の信頼性が低下します。そのため、共通の基準や標準化が必要とされます。

サプライチェーン全体の協力

製品の全ライフサイクルを対象とするため、サプライチェーンの各段階でCO₂データの提供と共有が不可欠であり、関係者全体の協力が求められます。

まとめ

LCCO₂は、脱炭素社会に向けて製品のライフサイクル全体でのCO₂排出を評価し、削減するための重要な指標です。LCCO₂を考慮することで、製品設計から使用、廃棄までのあらゆる段階で環境への配慮が可能となり、持続可能な社会の実現が進むでしょう。今後、LCCO₂の標準化やデータの信頼性向上により、企業や消費者が協力して温暖化対策に取り組む新たなフェーズが期待されます。本コンテンツに関する質問、算定ツール等に関しての相談は、弊社まで問い合わせください。