CASBEEとは?評価手法・対象建築・メリット・関連制度を徹底解説

2025年1月末、渋谷にある谷スクランブルスクエアのオフィスフロアが、CASBEEの不動産評価認証において、最高位となるSランクを取得しました。CASBEEとは、不動産の環境性能評価と格付けを行うための手法であり、昨今では様々な建物がこのCASBEEによって獲得した評価を公開しています。

そこで本コンテンツでは、CASBEEに関する理解を深めるにあたり、CASBEEの開発経緯や評価システムなどの概要と他国の評価システムとの比較の2つのテーマに絞って解説していきます。

CASBEEの概要について

Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiencyの略で、建築環境総合性能評価システムを指しています。これは、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシステムとなっています。2001年4月に国土交通省住宅局の支援のもと、産官学共同プロジェクトとして建築物の総合的環境評価研究委員会が設立され、その後も継続的に開発とメンテナンスを行われています。認証制度は、主に5つの種類(CASBEE建築評価認証、CASBEE戸建評価認証、CASBEE不動産評価認証、CASBEEウェルネスオフィス評価認証、CASBEE街区評価認証)に分けることができ、建築単体だけでなく、街区や都市レベルでの環境性能向上も図られています。

CASBEEの特徴は、先にもお伝えしたように、建築物の環境に対する様々な側面を客観的に評価するというところにあります。このような評価システムを機能させるにあたり、CASBEEは以下の3つの理念に基づいて開発されています。また、イギリスやカナダ、アメリカなどでは既に似たような評価システムが実用化されているため、CASBEEが開発される際にはこれらのシステムも参考にされています。

—–

①建築物のライフサイクルを通じた評価ができること

②「建築物の環境品質(Q)」と「建築物の環境負荷(L)」の両側面から評価すること

③「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE(建築物の環境性能効率、Built Environment Efficiency)」で評価すること

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター:CASBEEの概要より、引用

—–

このような理念が重視されている背景には、建築物におけるサステナビリテ領域への関心の高まりが挙げられます。具体的に国内の動向としては、環境問題に対する注目が特に集まるきっかけとなった1997年の京都議定書の採択以降、省エネルギー施策の強化、建築物のエネルギー消費やCO2排出量の削減が求められるようになったことを受けて、建築物の環境性能を総合的に評価する仕組みが必要とされるようになりました。そこで、産学官が連携し、CASBEEが開発される流れに至っています。実際に、昨今では省エネルギーなどに限定された従来の環境性能よりも、広い意味での環境性能を評価することが求められるような流れに変わってきており、新たに建築された建物だけではなく過去に施工された建物も対象に認証取得を進める企業が増えているのが現状です。

国土交通省 住宅局 住宅生産課:住宅・建築物における省エネルギー対策(2011.5)

© https://www.mlit.go.jp/common/001208131.pdf

ここからは、CASBEEの評価の仕組みとその手法について解説していきます。大きく3つのSTEPに分けて、この評価方法を確認していきます。

STEP1

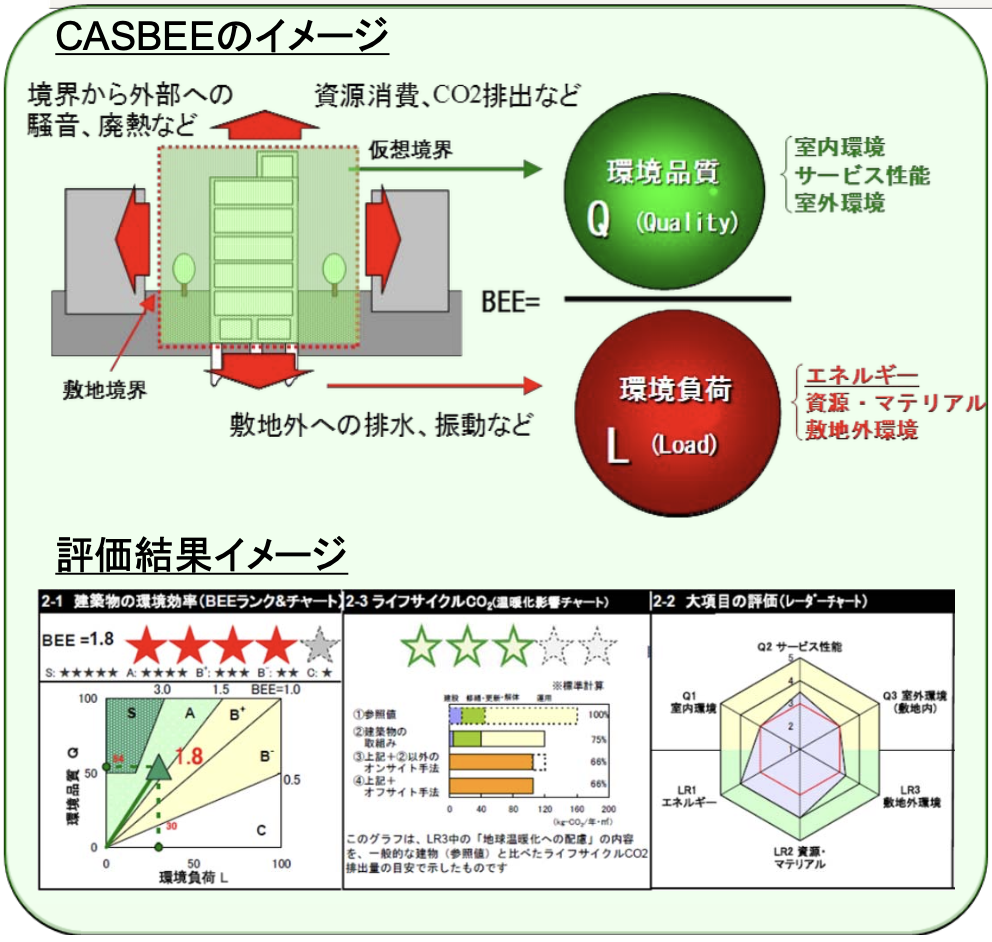

CASBEEは「建築物の環境品質(Q)」と「建築物の環境負荷(L)」の比率を用いて評価を行います。そして、この二つの要素を総合的に評価し、「BEE(Built Environment Efficiencyの略)」という建築物の環境効率を示す指標を算出していきます。まずは、これがCASBEEの評価方法の概要となります。

- 建築物の環境品質(Q):「仮想閉空間内における建物ユーザーの生活アメニティの向上」を評価

(例)建築物の快適性や安全性、景観との調和など

- 建築物の環境負荷(L):「仮想閉空間を越えてその外部(公的環境)に達する環境影響の負の側面」を評価

(例)エネルギー消費量、CO2排出量、資源の使用効率など

STEP2

次に、もう少し細かく解説していくと、CASBEEの評価対象は以下の4分野となっています。全体としては、約80の小項目を内包しています。

①エネルギー消費(energy efficiency)

②資源循環(resource efficiency)

③地域環境(outdoor environment)

④室内環境(indoor environment)

また、この4分野は、概ね国内外の既存の評価ツールと同等の評価対象となっていますが、必ずしも同じ概念の評価項目を表現するものではないため、これらの評価項目を整理し、再構成して計算式にあてはめていく流れになります。

- BEEの分子:Q1(室内環境)、Q2(サービス性能)、Q3(室外環境〔敷地内〕)

- BEEの分母:L1(エネルギー)、L2(資源・マテリアル)、L3(敷地外環境)

Q、Lの整理と再編成が終わると、いよいよBEEを算出します。

- BEE(建築物の環境効率)=建築物の環境品質(Q)/建築物の環境負荷(L)

このように、BEEを用いることにより、建築物の環境性能評価の結果をより簡潔かつ明確に示すことが可能になりました。ここで算出されるBEE値によってSTEP3で紹介するランク付けが可能となり、BEEの値が増加するにつれて、Cランク(劣る)から順に、B-ランク、B+ランク、Aランク、Sランク(素晴らしい)としてランキングされていきます。また、この式から言えることとして、Qの値が高く、Lの値が低いほど、よりサステナブルな性向の建築物と評価することが可能です。

STEP3

上述のように、4分野の評価を受けたBEE値によってランク付けが行われますが、それぞれの評価基準は若干異なっています。例えば、「CASBEE建築」と「CASBEEウェルネスオフィス」は5段階で、「CASBEE不動産」は4段階で評価されます。ここでは、メインの5段階評価の内容で解説していきます。

BEEの値とランキングの関係性としては、建築物の環境効率をはかるBEEの値が高ければ環境性能が優れていると評価されSランクが、低ければ環境性能が劣っているとされCランクが割り当てられています。

| 評価結果(5段階) | 具体的な建築物(例) | |

| Sランク | 素晴らしい | 渋谷スクランブルスクエア(オフィスフロア)、みなとみらい21中央地区52街区開発事業計画、ゲートシティ大崎(C0054-EBと同一物件の有効期限延長に伴う再認証) |

| Aランク | 大変良い | OMO5金沢片町、気仙沼市新庁舎 |

| B+ランク | 良い | DOWAメタルマイン(株)製錬技術センター 新研究棟、(仮称)唐木田2プロジェクト、HOTEL 101 NISEKO 新築工事 |

| B-ランク | やや劣る | ホテルマイステイズ札幌駅北口、東京ドームホテル新築工事、熱海後楽園ホテル新館 |

| Cランク | 劣る | 東京ドーム、熱海後楽園 ホテル新館 (タワー館) |

(最新の認証情報やその他の具体的な建築物の事例については、CASBEE建築評価認証物件一覧をご確認ください。)

最後に、冒頭で取り上げた渋谷スクランブルスクエア(オフィスフロア)のケースで、CASBEEの認証取得の詳細を見ていきましょう。

| 対象物件 | 渋谷スクランブルスクエア(オフィスフロア) |

| 物件所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 |

| 認証取得日 | 2024年11月15日 |

| 取得評価 | Sランク 87.9点 ※Sランクは、78点以上となっています。 |

| 評価に繋がった主な取り組み | ①エネルギー利用の最適化 ②水資源の有効利用 ③災害への備え・耐震性 ④公共交通機関との近接性 |

他国の評価システムとの比較について

ここでは、アメリカで用いられている「LEED」とイギリスで用いられている「BREEAM」を取り上げ、日本の「CASBEE」との違いについて確認していきます。

LEED(アメリカ)

(Leadership in Energy and Environmental Designの略)

非営利団体であるU.S. Green Building Council (USGBC)によって開発・運用された建築や都市の環境性能評価システムであり、Green Business Certification Inc.(GBCI)が第三者機関として認証の審査を行っています。この評価システムは、世界的に広く採用されており、エネルギー効率や水使用の削減、CO2排出量の低減、室内環境の質の向上などを評価しています。

9個のカテゴリーに分かれた評価項目と、認証・シルバー・ゴールド・プラチナの4段階の評価が用いられており、グリーンビルの設計・構造・運用に関する評価基準の提供を目的としています。

- 9個の評価カテゴリー

①統合的プロセス

②立地と交通

③サステナブルな敷地

④水の効率的な利用

⑤エネルギーと大気

⑥材料と資源

⑦室内環境品質

⑧イノベーション

⑨地域における重要項目

LEED認証(BD+C、ID+C、O+Mのいずれか)を取得しているプロジェクトは有効期限内のものだけで世界で20,000件以上あります。国別に見るとこの制度の発祥地であるアメリカが11,061件と圧倒的に多く、日本は86件で20番目です。国内プロジェクトの認証レベルはゴールドが最も多く、最高位のプラチナはまだまだ少ない状況となっています。

BREEAM(イギリス)

(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodの略)

1990年に開発された世界で最初の環境価値評価システムです。新築、既存、改修いずれのフェーズにも適用でき、対象用途も住宅から大規模開発までほぼすべての建物をカバーしています。有効期限はin-use(既存)で3年間、New Construction(新築)では特に定められていませんが、LEEDと同様に、エネルギー、水、資材、健康・福祉、交通、廃棄物などを評価基準とし、持続可能な建築を推進しています。また、評価項目には10個のカテゴリーが用意されており、カテゴリーごとのポイントに重み係数を掛けて合計点が集計されます。認証レベルは、「Pass(合格)」から「Outstanding(非常に素晴らしい)」まで存在し、CASBEEと比べるとより厳格な基準が設定されています。

- 10個の評価カテゴリー

①エネルギー

②健康と快適性

③イノベーション

④土地利用

⑤材料

⑥監理

⑦汚染

⑧交通

➈廃棄物

⑩水

認証が有効な建築物等は世界93か国で約35,000件近くありますが、普及は欧州に集中しており、日本の認証物件は物流施設10件を下回っている状況です。

<各国の評価システムの比較>

| 項目 | CASBEE | LEED | BREEAM |

| 開発国 | 日本 | アメリカ | イギリス |

| 運営主体 | IBEC(建築環境・省エネルギー機構) | USGBC | BRE(英国建築研究所) |

| 評価対象(国土交通省HPより抜粋) | ・ 事業段階毎(企画、新築、既存、改修) ・ 対象種別毎(建築系、住宅系、まちづくり系) ・ その他(ヒートアイランド) | ・ 対象種別毎(新築、既存、商業用不動産内装、学校、小売用、ヘルスケア、住宅) ・ その他(近隣開発) | ・ 対象種別毎(オーダーメイド基準、裁判所、サステナブル住宅、既存住宅、保健・衛生、工業施設、インターナショナル、刑務所、オフィス、小売店舗、教育、地域施設) |

| 評価基準 | 環境品質と環境負荷の比率 | 点数方式 | 点数方式 |

| 認証段階 | S~Cランク | プラチナ~認証 | Outstanding~Pass |

このように、CASBEEは日本の環境基準や建築事情に特化しているため、国内の建築物を評価する上では適した評価システムとなっています。一方で、LEEDやBREEAMは国際的な認知度が高く、グローバルな展開を考える建築プロジェクトでは有利となっています。

まとめ

本コンテンツでは、CASBEEに関する理解を深めるにあたり、まずはCASBEEの開発経緯や評価の仕組み、具体的なBEEの算出方法を確認した上で、他国の評価システムとの違いについて確認してきました。

昨今では、2章でもお伝えしたLEEDやBREEAMといった海外の認証システムとの相互認証制度の整備が進められており、今後はCASBEEの国際的な認知度の向上や国内外での活用が拡大することが期待されています。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。