グリーンインフラとは?持続可能な社会を実現する最新の取り組みと国内事例

持続可能な社会の実現に向けて、いま世界中が注目するグリーンインフラ。従来の人工構造物(グレーインフラ)による環境負荷から脱却し、自然環境の持つ多様な機能を活用するこの手法は、企業経営においても大きな転換点となりつつあります。

グリーンインフラは単なる環境対策ではなく、コスト削減や競争力強化、リスク管理、そして企業価値向上につながる戦略的な投資として捉えることができます。人口減少や気候変動、そして新たな生活様式への対応が求められる現代において、自然と調和したビジネスモデルの構築は、企業の持続的成長の鍵となるでしょう。

本稿では、国土交通省が公開している報道資料等を参考に、国内でどのような取り組みが行えるのか、実態を探っていきます。

目次

グリーンインフラとは?

1. グリーンインフラ(Green Infrastructure)とは?

グリーンインフラ(Green Infrastructure)とは、自然の力を活用して社会基盤や環境問題を解決する取り組みを指します。従来のコンクリートや鉄鋼を用いた「グレーインフラ」に対し、グリーンインフラは自然環境を利用し、都市や地域の持続可能性を高める新しいインフラの形です。

グリーンインフラの基本的な考え方

持続可能な社会の形成において、自然環境の保全・再生にとどまらず、それを積極的な社会課題解決の手段として活用していく必要があります。そのためには、自然環境が持つ多面的な機能を戦略的に活用し、社会システムに組み込んでいく視点が不可欠です。

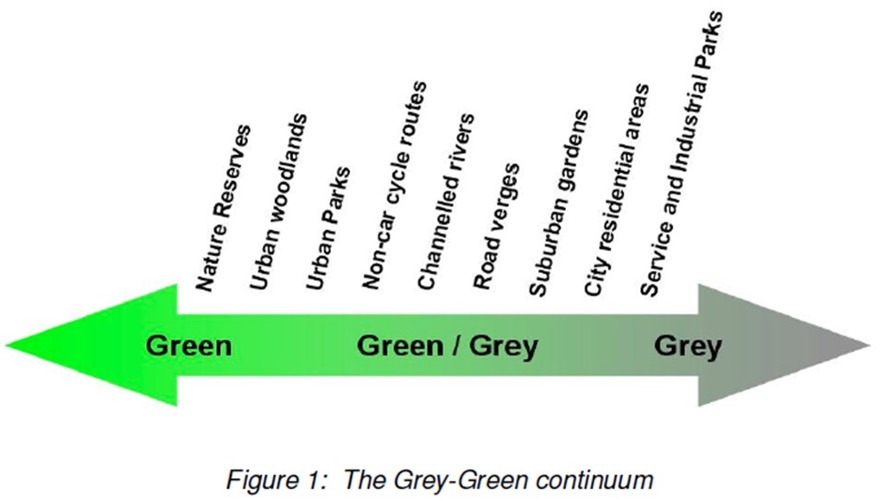

グレーインフラとの関係性

グリーンインフラは従来型のグレーインフラ(人工構造物)と対立するものではありません。両者はそれぞれの特性や利点、欠点を持っており、これらを適切に組み合わせることで、より効果的な社会インフラを構築することができます。特に防災・減災の観点からは、グリーンインフラをグレーインフラの代替的または相補的な手法として積極的に検討・評価し、土地利用計画や自然再生計画に導入していくことが重要です。

日本における特徴と課題

日本は欧米と比較して、土地利用条件や気候条件が厳しい特徴があります。そのため、グリーンインフラの用途によっては、必ずしも費用対効果が高くならない場合があります。効果的な導入のためには、日本固有の気候風土や地域特性を十分に考慮した検討が必要です。

実装に向けた重要事項

グリーンインフラの効果的な実装には、様々な分野や機関の連携、さらには組織の統合的な取り組みが求められます。特に災害復旧時には自然環境への配慮が重要となります。また、関連技術や評価手法に関する情報共有を促進し、地域社会における合意形成を丁寧に進めていく必要があります。

将来を見据えた展開

グリーンインフラの展開にあたっては、気候変動がもたらす影響を予測し、それを回避するための対策を組み込む必要があります。また、人口減少に伴う開発圧力の低下を考慮した新しい土地利用のあり方を検討することが重要です。この観点から、長期的な視野に立った計画立案と実施が求められます。

グリーンインフラにおけるエリアごとの手法

1. 都心部

高密度かつ複合的な都市的土地利用が主となる都市部においては、緑や水辺の創出・活用を通じて、

- 気候変動への適応

- 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

- 生物多様性の保全

などの社会課題に複合的に応えていくことが考えられます。

2. 郊外部

土地利用の密度が比較的低く、都市的土地利用と自然的土地利用が共存する郊外部では、緑や水辺の保全、管理、再生を通じて、

- 流域治水

- 生態系ネットワークの構築

- 交流・コミュニティ形成

などにつなげていくことが考えられます。

3. 農村漁村部

自然的土地利用が主となる農山漁村部では、自然環境を適切に保全、管理することで、

- 災害に強い地域づくり

- 産業の振興

につなげていくことが考えられます。

国土交通省が提示するグリーンインフラの取組・手法を実践するためのポイント

| 対象空間 | 対象空間の説明 | グリーンインフラ実践の基本的な考え方 |

|---|---|---|

| 再開発地区 | 都市機能の更新や集約が行われるエリアで、多様な人々が集う拠点 | 快適な滞在空間の創出 |

| 住宅地・商業地 | 日常生活や経済活動の基盤となる地域 | 良好な生活空間の創出 |

| 公園 | レクリエーション、防災、交流など多面的な機能を持つ公共空間 | 多面的な機能を有する公園の整備・活用 |

| 道路 | 人や物の移動を支える都市基盤空間 | 植栽帯・街路樹の整備・活用 |

| 河川 | 治水機能を持ちつつ、生態系や水辺空間を形成する空間 | 河道管理・遊水地の整備活用・水辺空間の整備 |

| 港湾 | 物流・産業拠点でありつつ水辺の交流拠点ともなる空間 | 港湾施設整備・港湾区域の活用 |

| 海岸 | 自然環境や防災上重要な役割を持つ沿岸空間 | 干潟・砂浜・防災林の保全・活用 |

それぞれの地区とポイントにおける国内の実例

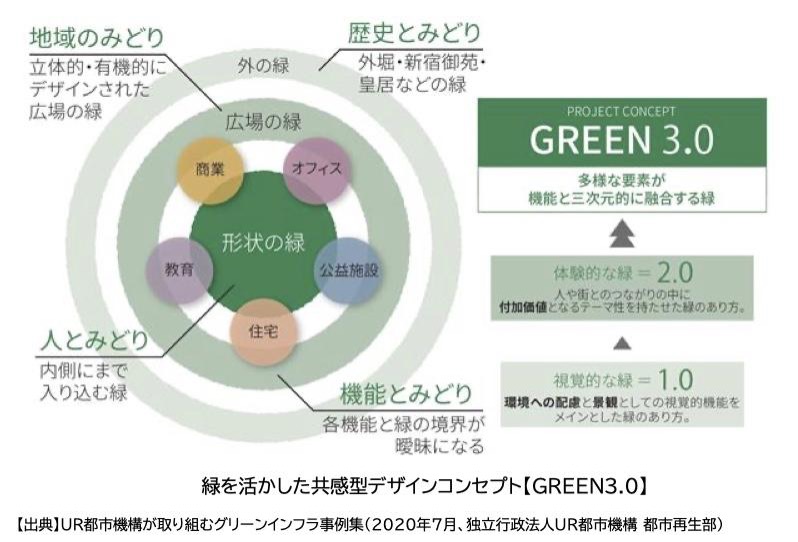

再開発地区 快適な滞在空間の創出 【計画・設計】

コモレ四谷(東京都新宿区)

- 歴史やみどりとのつながりに配慮した緑の多様な機能を活かすことを関係者で共有する「共感型デザインコンセプト」として、「GREEN3.0」を掲げ、多様な主体が一体となってまちづくりを推進。

- 商業施設や住宅、教育施設、オフィスを兼ね備える地区として、地域の緑と連携する立体的・有機的なデザインにより地域価値向上を図っている。

住宅地・商業地 良好な生活空間の創出 【施工】

サンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)

- 敷地内を流れる河川(仙川)の水量を確保するため、透水性舗装や浸透トレンチの設置により地下水涵養を行い、雨水の供給を図っている。

- 雨水を活用したビオトープの整備や緑地保全など、自然環境に配慮した取組を実施。ビオトープには多様な水生植物が生育している。

公園 多面的な機能を有する公園の整備・活用 【維持管理】

千葉市パークマネジメント(千葉県千葉市)

- 身近な公園で活動している市民団体等を対象に、清掃などの「管理」だけでなく「運営」も担ってもらう制度。

- 市民団体は市と協定を締結し、意見交換を経て作成した管理運営計画にもとづき活動を行う。

- 市は団体に対し、活動用具の貸出や材料提供、管理運営面積に応じた報償金の支給を実施。

道路 植栽帯・街路樹の整備・活用 【活用】

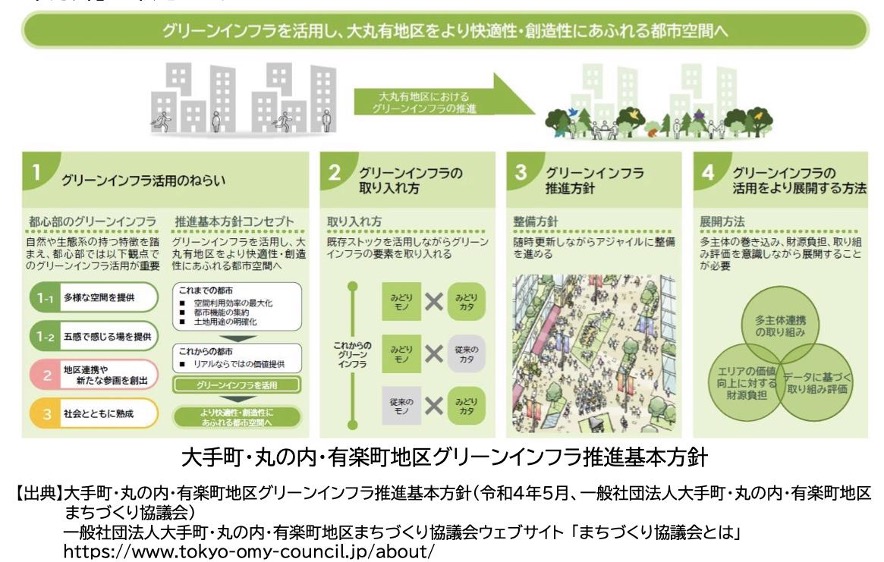

大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会(東京都千代田区)

- 1988年に地権者が主体となり「大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会」を設立。

- 令和4年には「グリーンインフラ推進基本方針」を策定し、持続的で柔軟な都市を目指したまちづくりにグリーンインフラを導入。

これらの地区以外にも、国土交通省の「グリーンインフラ実践ガイド」では、河川・湾岸・海岸における

- 計画設計

- 施工

- 維持管理

- 活用

といった観点で実例が公開されています。

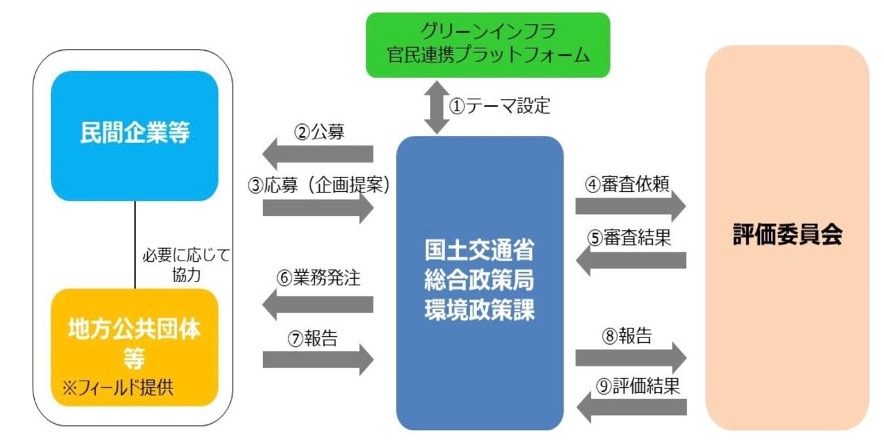

国土交通省における支援

1. グリーンインフラ創出促進事業

国土交通省は、グリーンインフラの社会実装を促進するため、実用段階に達していない自然環境機能活用技術の開発支援を行っています。この取り組みは、気候変動対策や防災・減災、健康的な生活空間の形成などの社会課題解決を目指しており、産学連携による先端技術開発を促進するとともに、産官学の多様な主体の協力によって社会普及を図ります。

令和5年度 選定事業者

- 多機能舗装技術の研究開発に関する共同体(株式会社大林組、大林道路株式会社)

- 株式会社サムシング

- 東急建設株式会社

- グリーン産業株式会社

引用: 国土交通省 報道発表資料

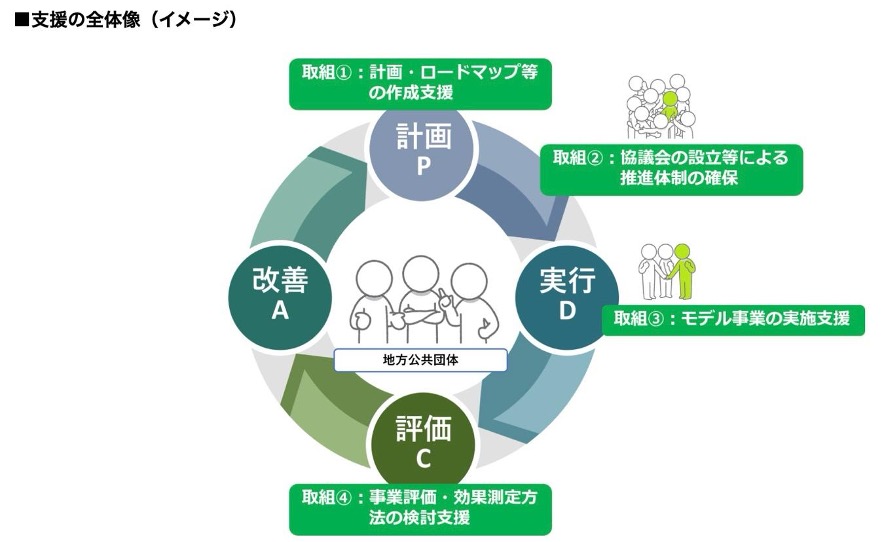

2. グリーンインフラモデル形成支援

国土交通省は、地域でのグリーンインフラ実装の取組を推進するために、評価方法の検討、既存取組の評価支援、事業化に向けたアドバイスなどを行っています。

令和6年度 重要支援自治体

- 横瀬町(埼玉県秩父郡)

- さいたま市(埼玉県)

- 杉並区(東京都)

- 熊本県

引用: 国土交通省 報道発表資料

グリーンインフラ推進における現状課題

- 初期投資とコスト面の課題:従来型インフラと比較して初期コストが高く、長期的な費用対効果が見えにくい。

- 制度・政策面の課題:縦割り行政や制度整備の遅れが障壁となる。

- 技術的課題:日本特有の気候・地理条件に適した技術開発や定量評価手法が未確立。

- 合意形成・理解促進:市民理解や関係者間の合意形成が不足。

- 人材・専門知識の不足:計画から維持管理まで担える人材育成が不十分。

- 土地利用の制約:都市部では土地不足や既存インフラとの調整が課題。

- 長期的視点とモニタリング:効果が出るまで時間がかかり、継続的支援やモニタリング体制が課題。

- 資金調達メカニズムの不足:民間投資促進の仕組みが未整備。

グリーンインフラの未来と展望

技術革新の役割

IoTやAI技術を活用したリアルタイム管理により、効果的な運用が可能に。

グリーンインフラと経済の融合

企業がグリーンインフラに投資することで、ESG投資の一環として注目。

国際協力の強化

気候変動はグローバル課題であり、国際的な連携の鍵となる。

まとめ

グリーンインフラ(Green Infrastructure)は、自然を活用して持続可能な社会を築くための革新的な取り組みです。気候変動や災害リスクの増加、都市化の進展に伴う課題を解決するために、地域の特性を生かした柔軟な設計が求められます。

今後、技術革新や国際協力を通じて、グリーンインフラの普及がさらに進み、持続可能な未来を創造する重要な手段となるでしょう。