バイオ炭のメリットとデメリット|土壌改良から地球温暖化対策まで驚きの効果を解説

バイオ炭が、今、農業と環境保全の両面で大きな注目を集めています。

従来の木炭とは異なり、特殊な製法で作られるバイオ炭は、土壌改良材としての優れた効果に加え、地球温暖化対策としても期待されているのです。

その用途は、農業における収量アップから温室効果ガス削減まで、実に多岐にわたります。

しかし、バイオ炭の活用には適切な知識と方法が必要不可欠。

本コンテンツでは、農業の現場で実際に活用されているバイオ炭のメリット・デメリットから、Jクレジット制度を活用した炭素固定の可能性まで、実践的な情報を徹底解説していきます。

土壌改良をお考えの農業従事者の方々はもちろん、環境問題に関心をお持ちの方にとっても、きっと新しい発見があるはずです。

目次

バイオ炭とは?

バイオ炭は、バイオマス資源を酸素の少ない環境で加熱して作られる炭素を豊富に含む物質です。

英語では「Biochar(バイオチャー)」と呼ばれ、近年、環境に優しい土壌改良材として世界中で注目を集めています。

その特徴は、多孔質な構造と高い炭素含有量にあり、土壌の質を改善しながら、大気中の二酸化炭素を長期的に固定できる点です。

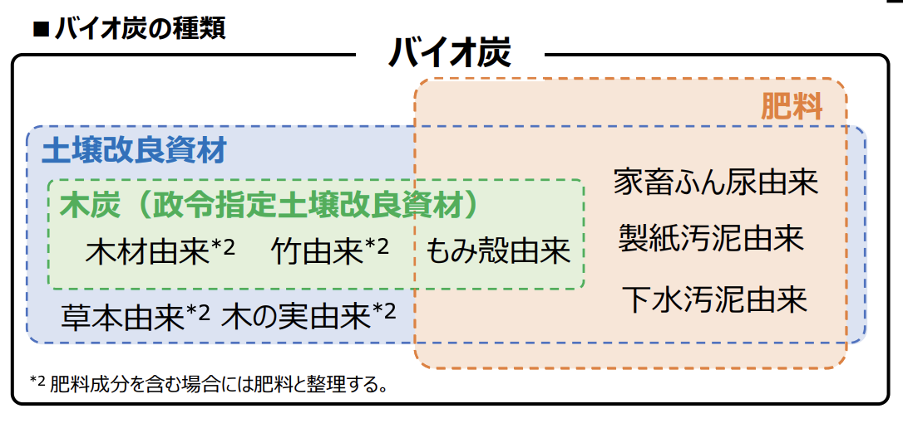

主な原料には、木材、農作物の残渣、家畜の糞尿などが使用され、これらの有機物を有効活用することで、資源の循環利用にも貢献しています。

バイオ炭の定義と普通の炭との違い

バイオ炭と普通の炭(木炭)は、一見似ているように見えますが、その性質と用途には大きな違いがあります。

以下が主な違いです。

| バイオ炭 | 普通の炭 | |

| 製造目的 | 土壌改良や炭素固定が主目的 | 燃料や浄化材として使用 |

| 製造温度 | 300〜700℃の比較的低温で製造 | 800℃以上の高温で製造 |

| 原料 | 多様なバイオマス資源を活用 | 主に木材のみを使用 |

| 物理的特性 | より多孔質で表面積が大きい | 比較的緻密な構造 |

普通の木炭は燃料として使用されることが多く、完全に燃焼すると二酸化炭素を排出します。

一方、バイオ炭は炭素を安定した形で土壌に固定できるため、環境への負荷を抑える特徴があります。

また、保水性や通気性を向上させる効果があるため、農業にも活用されているのです。

バイオ炭化のメカニズム

バイオ炭化は、熱分解という化学プロセスを通じて行われます。

- 乾燥段階(100-200℃)

- 原料から水分が除去される

- 材料の安定化が始まる

- 熱分解段階(300-700℃)

- 有機物が分解される

- 炭素構造が形成される

- 冷却・安定化段階

- 生成物が室温まで冷やされる

- 多孔質構造が固定される

この炭化プロセスでは、水分や揮発性物質が取り除かれ、炭素が主成分として残ります。

その結果、バイオ炭は軽くて多孔質な構造を持ち、土壌に埋めることで養分や水分を保持しやすくなります。

さらに、分解されにくいため、長期間にわたって炭素を土壌に固定できるのです。

バイオ炭のメリット

バイオ炭には、環境に対するさまざまなメリットがあります。

土壌改良効果

バイオ炭は、土壌の性質を大きく改善する効果があります。

その多孔質な構造が、土壌の通気性と保水性を向上させ、植物の根の成長を促進。

▼期待できる効果

- 土壌のpH調整による酸性土壌の改善

- 土壌の団粒構造の形成促進

- 微生物の活動を活発化

- 土壌の保温性向上

多孔質な構造が微生物の活動を促し、養分の循環を助けます。

これにより、土壌の肥沃度が向上し、作物の収量増加することが期待されているのです。

水質浄化効果

バイオ炭には優れた水質浄化能力があります。

その特殊な表面構造により、水中の有害物質や過剰栄養素を効果的に吸着します。

▼使用例

- 養殖池の水質管理

- 雨水の浄化システム

- 農業排水の処理

- 工業用水の浄化

有害物質や重金属を吸着するバイオ炭すみは、水質の改善に役立ちます。

環境負荷の軽減のために、農業排水や工場排水の処理に利用されているのです。

地球温暖化対策への貢献(炭素固定)

バイオ炭は、大気中の二酸化炭素を長期的に固定できる優れた特性を持っています。

このプロセスは「炭素隔離」と呼ばれ、地球温暖化対策の一環として注目されています

この特性を活かし、多くの国でカーボンクレジット制度にバイオ炭が組み込まれ始めているのです。

その他のメリット(肥料効率向上など)

バイオ炭には、土壌改良以外にも多くの利点があります。

▼主な追加メリット

- 肥料の利用効率向上

- 農薬の使用量削減が可能

- 土壌の生物多様性向上

- 作物の病害抵抗性の強化

特に、化学肥料の使用量削減は、環境負荷の低減とコスト削減の両面で注目されています。

バイオ炭のデメリット

多くのメリットが注目されるバイオ炭。知っておくべきデメリットについても見ていきましょう。

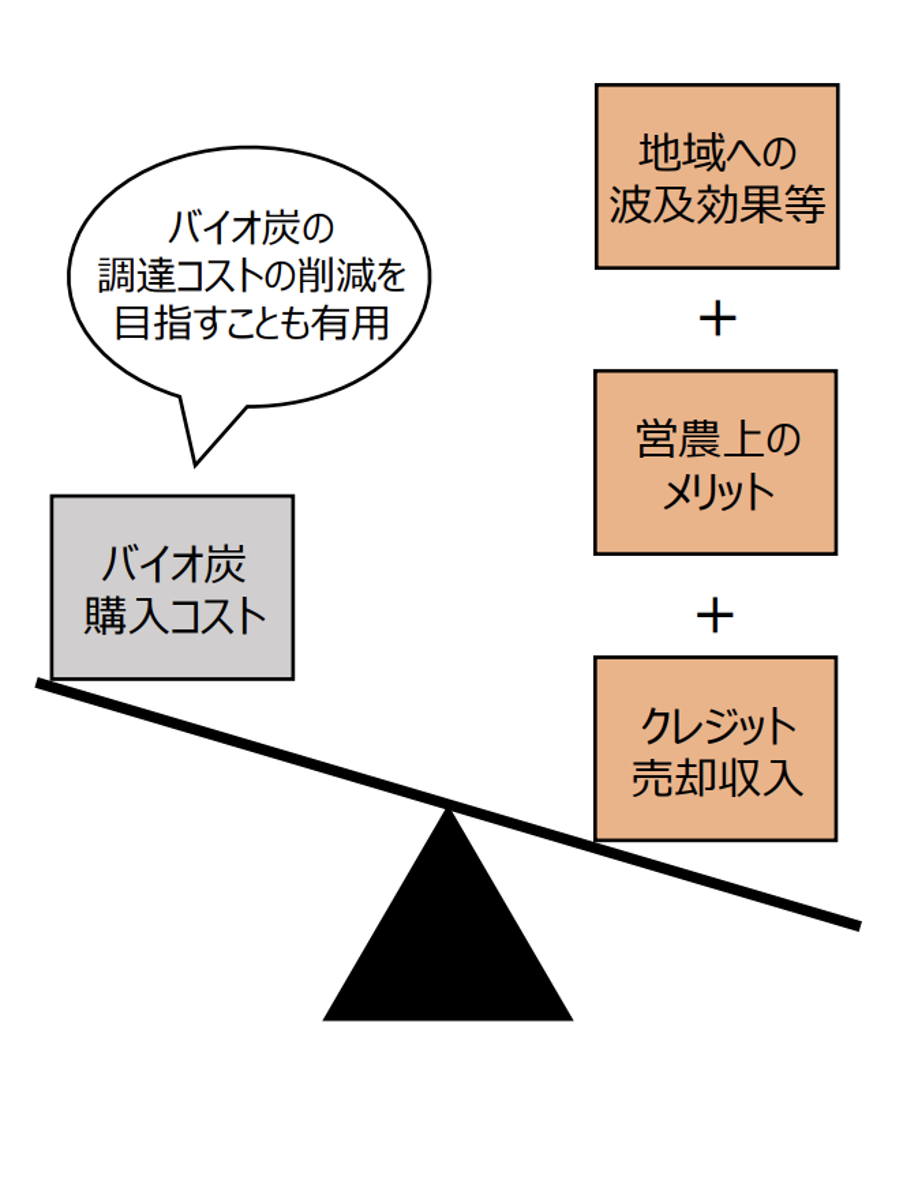

コストの問題

バイオ炭の導入には、経済的な課題が存在します。

現在の市場価格は、1トンあたり5万円以上で推移しており、従来の土壌改良材と比べて高価です。

▼主なコスト要因

- 製造設備の初期投資

- 原料の収集・運搬費用

- 品質管理にかかる経費

- 専門的な製造技術の必要性

生産規模の拡大と技術革新によるコストの低下が期待されています。

製造時のエネルギー消費

バイオ炭の製造過程では高温での加熱が必要であるため、相当量のエネルギーを消費します。

製造時のエネルギー消費は、バイオ炭のライフサイクル全体での環境負荷に影響を与える可能性があるのです。

▼対策

- 製造過程で発生するバイオガスの利用

- 太陽熱や風力などの再生可能エネルギーの活用

- 製造効率の改善

- 廃熱の有効利用

今後は、より環境負荷の少ない製造方法の開発が期待されています。

適切な使用方法の必要性

バイオ炭の効果を最大限に引き出すには、適切な使用方法の理解が不可欠です。

誤った使用は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- 土壌のpHバランスの崩壊

- 栄養バランスの乱れ

- 過剰施用による根腐れ

- 期待した効果が得られない

これらの問題を防ぐため、土壌分析に基づいた適切な施用量の決定と、定期的なモニタリングが推奨されています。

バイオ炭の作り方

バイオ炭はどのように作られているのでしょうか。家庭で作る場合と工業的に作る場合の両方を、わかりやすく紹介します。

家庭でできる簡単なバイオ炭の作り方

家庭でバイオ炭を作るときに利用するのは、木の枝や落ち葉などです。そして小さなドラム缶や土窯を利用します。

材料を缶の中に入れ、空気を遮断した状態で加熱することで炭化が進みます。

火を止めた後、しっかり冷ますことでバイオ炭が完成します。 この方法であれば手軽に作れるため、家庭菜園などに活用しやすいでしょう。

工業的なバイオ炭製造方法

工業レベルでは、大型の炭化炉や専用の熱分解装置を使います。

これにより、高温で均一な炭化が可能になり、大量生産が実現できます。

また、副産物として生成されるガスをエネルギーとして再利用することで、環境負荷を低減。

このように、効率的な製造技術が進むことで、バイオ炭の普及が加速しています。

バイオ炭の効果的な使い方

バイオ炭を効果的に使うには、適切な量を土に混ぜることが重要です。農業や園芸など、用途に合わせた使い方を解説します。

農業におけるバイオ炭の使い方(土壌改良、施肥方法など)

バイオ炭は農業分野で広く活用されています。

土壌に混ぜることで保水性が向上し、肥料の効果が長持ち。

▼ポイント

- 土壌診断に基づいた施用量の決定

- 定期的なpH測定の実施

- 季節や作物に応じた調整

また、微生物の活動を促進し、健康な土壌環境を作るのに役立ちます。

園芸におけるバイオ炭の使い方

家庭の庭やプランターでもバイオ炭は活用できます。

土に適量を混ぜることで、根の発育を助け、植物が元気に育ちやすくなります。

▼おすすめの植物

- ハーブ類

- トマトやナス

- 花卉類全般

- 根菜類

- 果樹

また、水やりの頻度を減らせるため、省水効果も期待できます。

その他の分野での活用事例

バイオ炭は建築材料や水質浄化フィルターとしても利用されています。

また、家畜の飼料添加物として使われることもあり、健康管理にも貢献。

| 活用方法 | |

| 環境浄化 | 河川や池の水質改善 土壌汚染対策 大気浄化材として |

| 建築資材 | 調湿材料として 断熱材の添加剤 壁材への混合 |

| 畜産分野 | 飼料添加物として 糞尿処理の補助材 畜舎の消臭対策 |

このように、バイオ炭は多様な分野で活躍しています。

バイオ炭の購入方法と価格

バイオ炭はどこで購入できるのでしょうか。 購入方法に加えてその価格帯についても見ていきます。

バイオ炭の販売店情報

バイオ炭は、農業資材店やホームセンター、オンラインショップなどさまざまな場所で購入できます。

- 農業資材店

- 実店舗での専門的なアドバイス 品質保証された製品 大量購入時の割引あり

- オンラインショップ

- Amazon、楽天市場などの大手ECサイト メーカー直販サイト 専門農業資材通販サイト

- 地域の製造業者

- 地元での直接取引 カスタマイズ対応可能 配送コストの削減

また、地域の環境団体や農業協同組合(JA)などが販売している場合もあります。

用途に応じた製品を選ぶために、購入前に用途や品質を確認することが大切です。

価格相場と購入時の注意点

バイオ炭の価格は、製造方法や原料によって異なります。 一般的には、1kgあたり数百円から数千円程度の範囲で販売されています。

大量購入する場合は、コストが抑えられるケースもあります。 購入時には、炭の粒度や炭化度、添加物の有無を確認し、使用目的に合ったものを選ぶことが重要です。

▼購入時の重要なチェックポイント

- 品質確認

- 原料の種類と製造方法 粒度のサイズ pH値と炭素含有量

- 用途との適合性

- 使用目的に合った製品選び 必要量の適切な見積もり 施用方法の確認

- 信頼性

- メーカーの実績 品質保証の有無 ユーザーレビュー

バイオ炭に関するよくある質問(FAQ)

ここからは、バイオ炭にまつわるよくある質問にお答えしていきます。

バイオ炭と木炭の違いは何ですか?

バイオ炭と木炭は、製造方法と主な用途が大きく異なります。

| バイオ炭 | 木炭 | |

| 製造温度 | 300〜700℃の低温焼成 | 800℃以上の高温焼成 |

| 目的 | 土壌改良や炭素固定が主目的 | 燃料や調理用として使用 |

| 原料 | 多様な有機物を使用可能 | 主に広葉樹などの木材を使用 |

これらの違いにより、バイオ炭は土壌改良材として優れた特性を持っています。

バイオ炭は本当に炭素除去に有効ですか?

科学的な研究により、バイオ炭の炭素除去効果は実証されています。

その効果は以下の点で確認されています。

- 炭素の長期固定(数百年以上)

- 土壌中での安定性が高い

- 微生物による分解への耐性

具体的な数値:

- 1トンのバイオ炭で約2.7トンのCO2を固定

- 土壌中の有機炭素量を20-40%増加

- 固定された炭素の90%以上が100年後も残存

このため、多くの国でカーボンクレジットの対象として認められています。

バイオ炭を使う上での注意点はありますか?

バイオ炭の効果を最大限に引き出すために、いくつかの重要な注意点があります。

▼主な注意点

- 使用量の管理

- 適切な施用量を守る

- 過剰使用を避ける

- 土壌診断に基づいた使用

- 品質の確認

- 信頼できる製造元の製品を選ぶ

- 用途に合った製品を選択

- 粒度や性質の確認

- 施用方法

- 均一に混ぜ込む

- 適切な深さまで耕す

- 季節や気候を考慮

これらの点に注意を払うことで、より効果的な利用が可能になります。

バイオ炭の最新情報と将来展望

近年新しい研究が進められているバイオ炭。

地球温暖化対策としての期待も高まるバイオ炭の今後の見通しについてのについて見ていきましょう。

バイオ炭に関する研究動向

バイオ炭は、バイオマスを熱分解して生成される炭素材料であり、さまざまな分野での応用が期待されています。

農業における土壌改良材としての利用は既に一定の実績がありますが、近年では、環境修復や新素材開発など、より幅広い分野での活用が研究されています。

環境技術分野

重金属や一部の有機汚染物質の吸着材としての利用が研究されています。放射性物質への適用も研究されていますが、その効果は物質の種類やバイオ炭の特性に依存します。

土壌改良による炭素隔離効果が期待されています。しかし、大気中のCO2を直接回収する技術との融合は、まだ研究段階です。

水質浄化への応用も研究されていますが、実用化には更なる研究が必要です。

農業技術革新

土壌改良材として、保水性、通気性、肥沃度向上に効果があります。

バイオ炭とAI、IoT技術を組み合わせたスマート農業への応用が模索されています。

耐塩性作物栽培への活用も研究されており、土壌環境の改善に役立つ可能性が期待できるでしょう。

新素材開発

バイオ炭由来の炭素材料をバッテリー電極材、フィルター材、吸着材などへ応用する研究が進められています。

医療分野や宇宙農業への応用も検討されていますが、まだ初期段階の研究です。

今後の展望

バイオ炭は、持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めた材料です。

今後、製造技術の最適化、特性の制御、用途開発など、更なる研究開発が進むことで、様々な分野での実用化が期待されます。

J-クレジット制度との連携

バイオ炭による炭素固定は、J-クレジット制度を活用した収益源として注目を集めています。

J-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営など、CO2削減活動によって得られた削減量や吸収量をクレジットとして認証する制度。

バイオ炭は土壌炭素貯留としてクレジット化が可能であり、農家や事業者にとって新たな収入源となる可能性を秘めています。

バイオ炭によるJ-クレジット創出

バイオ炭を土壌に施用することで、土壌中の炭素が長期間にわたって貯留されます。

この炭素貯留は、大気中へのCO2排出削減とみなされ、J-クレジットとして認証を受けることができます。

ただし、クレジットとして認められるためには、J-クレジット制度が定める方法論に基づいて、炭素貯留量を適切に算定する必要があります。

算定方法はバイオ炭の種類や製造方法、施用方法などによって異なり、一律ではありません。

経済的メリットと課題

▼クレジット収入

J-クレジットは市場で取引され、価格は需要と供給によって変動します。

そのため、バイオ炭によるクレジット収入は市場の動向に左右されます。

▼補助金・支援制度

バイオ炭製造設備の導入や技術導入、モニタリング費用などに対して、国や地方自治体による補助金や支援制度が用意されている場合があります。

これらの制度は変更される可能性があるため、最新の情報を確認する必要があるでしょう。

▼企業との連携

大手企業と農家や地域が連携したバイオ炭活用モデルも検討されています。

たとえば、企業が農家にバイオ炭を提供し、生成されたクレジットを買い取る契約栽培型や、地域の未利用資源を活用してバイオ炭を製造し、地元企業がカーボンオフセットに活用する地域循環型などが考えられます。

これらの連携モデルは、農業の活性化や地域経済への貢献も期待されているのです。

▼今後の展望

J-クレジット制度は、地球温暖化対策を推進する上で重要な役割を担っています。

制度の変更や拡充の可能性もあるため、常に最新の情報に注意を払うことが重要です。

バイオ炭による炭素固定は、持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めています。

今後の更なる研究開発や制度の進化によって、バイオ炭の活用が促進されることが期待されます。

まとめ:バイオ炭が切り開く持続可能な未来

バイオ炭は、農業の生産性向上と環境保全の両面で大きな可能性を秘めています。

適切に使用すれば、土壌の健康を改善し、持続可能な農業を実現できます。 また、二酸化炭素の固定による地球温暖化対策としても注目されているのです。

今後の技術革新により、さらに活用の幅が広がることが期待されるバイオ炭。

持続可能な未来のために、活用を検討してみてはいかがでしょうか?