バイオマス発電とは?2050年の発電量15%を目指すバイオマス発電のメリットデメリットを徹底解説

化石燃料への依存を減らし、持続可能なエネルギーを利用することが急務となっている今、「バイオマス発電」は、太陽光発電や風力発電などと並ぶ再生可能エネルギー技術の一つとして注目されています。

「バイオマス」という言葉は日常生活でもあまり耳なじみがなく、数ある発電技術の中でも比較的マイナーな方法だと思われている方も多いのではないでしょうか。しかし、実はバイオマス発電は、エネルギー自給率の向上やCO2排出量の削減など、環境問題への対策方法として高いポテンシャルを持っている方法なのです。

この記事では、バイオマス発電の種類やしくみとメリット・デメリットを、企業の導入事例などを交えてご紹介しています。バイオマス発電について知りたい方や、バイオマス発電の導入に興味をお持ちの方は必読の内容です。

目次

バイオマス発電とは、生物資源を活用して電気をつくること

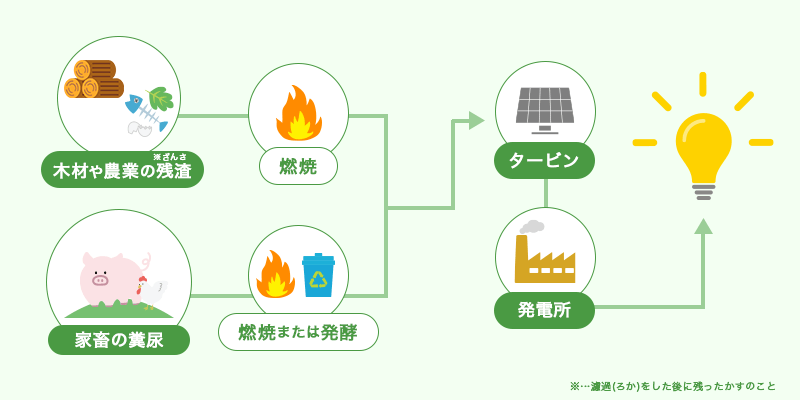

そもそも「バイオマス」とは、生物資源から得られる有機物のことです。例えば、木材や農業の残渣、家畜の糞尿など多岐にわたります。バイオマスの種類についてはこのあと詳しくご紹介します。

バイオマス発電は、このような生物資源を燃焼させる化学エネルギーを電気エネルギーに変換することで電気を生成する技術です。バイオマス発電にはいくつかの方式がありますが、どの方式も、生物資源の燃焼によって電気を生成するといった基本的な原理は共通しています。各方式のしくみについても後述します。

参考:国立研究開発法人 国立環境研究所:https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=2

バイオマス資源の種類は大きく6つ

バイオマス発電の燃料として活用されている資源は、木質バイオマス、農業残渣、家畜の糞尿、廃棄物、油脂類、エネルギー作物、の大きく6種類に分類されます。それぞれご紹介します。

参考:環境省「廃棄物系バイオマスの種類と利用用途」:https://www.env.go.jp/recycle/waste/biomass/biomass.html

木質バイオマス

製材工場や紙・パルプ工場などで発生する木くずや葉材、樹皮や、建設現場や解体工事から発生する木質の廃材などが木質バイオマスのもとになります。細かく刻んで木材チップにしたり、それを圧縮して木質ペレットにしたり、加工を施したものが木質バイオマスとして活用されています。ペレットとは、高圧で圧縮してコルクのような円筒状に固めた固形燃料のことです。粒が細かく、体積当たりのエネルギー密度が高いことから、輸送や保管に最適なのです。

農業残渣

稲や麦のわら、トウモロコシの茎や葉など、穀物の収穫後に残る部分や、さとうきびから糖分を抽出したあとの残渣など、農作物の生産過程で発生する廃棄物もバイオマス資源として活用されています。水分が多く含まれていることがあるため、乾燥させ、燃料として使えるサイズに切断・粉砕して加工します。

家畜の糞尿

牛や豚、鶏などの家畜の排せつ物を、嫌気性消化槽に投入し微生物に分解させることで、メタンや二酸化炭素などを含むバイオガスを生成します。バイオガスの生成には数週間以上の時間を要しますが、貯蔵でき、そのまま燃料として使用できます。

廃棄物

例えば食品工場の加工過程で廃棄物となる野菜や果物の皮や切れ端、酒類の醸造過程で残るドラフトなどの産業廃棄物や、食べ残しや庭木の剪定により出る生物由来の家庭ごみなどもバイオマス資源として活用できます。こちらも、乾燥させたりサイズを小さくしたり、資源として活用できるように加工が施されます。また、取り扱いや保管・輸送を容易にするため、こちらもペレット化します。

油脂類

飲食店や一般家庭で使用された植物性の廃油や、食品工場の加工過程で廃棄物となる動物性の脂なども、バイオマス資源です。廃油は、フィルタリングして食品の残骸などの不純物や水分を取り除き、酸化している場合は調整するなどの加工が必要です。動物性の脂も、同じく液体にしてから不純物や水分を取り除いて、トランスエステル化します。トランスエステル化とは、脂肪酸とメタノールを反応させることで、メチルエステル(バイオディーゼル)とグリセリンを生成することです。このように、油脂類は、バイオディーゼルに加工してバイオマス資源として使われます。

エネルギー作物

サトウキビや菜種、ミスカンサスなどのバイオエタノールやバイオディーゼルの原料にするために栽培される作物のことを、エネルギー作物と呼びます。エネルギー作物は、多様な方法で活用できます。ほかのバイオマス資源と同様に、乾燥してペレット化したものを「固形燃料」として使用できます。また、収穫した作物を粉砕して細かくし、澱粉質の場合は糖に変換します。糖をアルコールに発酵させた液からエタノールを蒸留したものを精製して「バイオエタノール」にしたり、植物から抽出した油をトランエステル化して「バイオディーゼル」にしたり、作物やその残渣を微生物により分解させて「バイオガス」を生成するなど、目的や利用可能な技術に合わせた形態に加工されます。

バイオマス資源には、エネルギー作物のように燃料生成のために特別に栽培されているものもありますが、基本的には、農業や林業・食品産業などによる廃棄物など不要なものが加工されて活用されています。そのため、リサイクルや持続可能な資源利用という観点でも価値があります。環境負荷を少なく発電でき、さらに廃棄物の有効活用ができるという点で、まさに一石二鳥の発電方法と言えるでしょう。

バイオマス発電のしくみ

バイオマス発電には、複数の方式があります。燃料として使用するバイオマス資源の種類や技術によって異なりますが、直接燃焼、ガス化、液化燃料を使った方式の大きく3つに分けられます。それぞれのしくみを詳しくご紹介します。

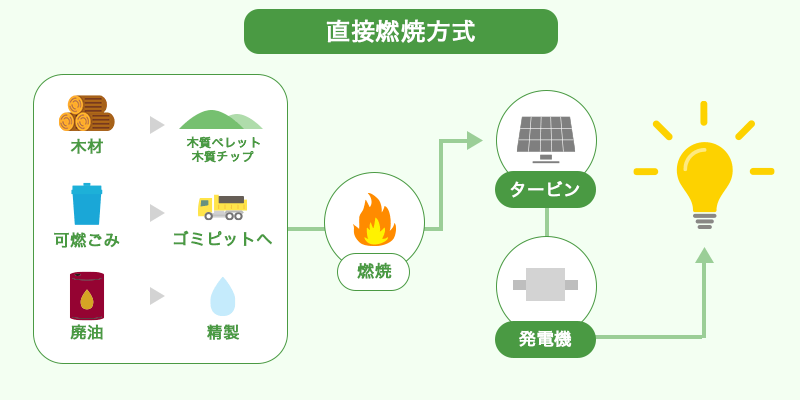

直接燃焼方式

バイオマス発電の中で最も一般的な方法が、この直接燃焼方式です。まず、固形のバイオマス燃料をボイラーで燃焼させ、水を蒸気に変換します。この高温・高圧の蒸気によりタービンが回転し、接続している発電機が回転することで電気が生成されるというしくみです。直接燃焼方式は、火力発電の原理と似ています。

ガス化方式

ガス化方式は、バイオマス資源から可燃性ガスを抽出して発電する方法です。バイオマス資源からガスを抽出する方法は、熱分解ガス化方式と生物化学的ガス化方式の2通りあります。それぞれご紹介します。

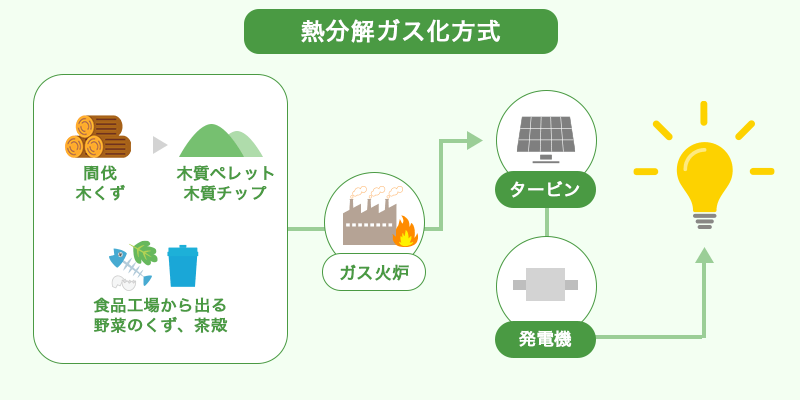

熱分解ガス化方式

熱分解するガス化方式は、バイオマス発電の中で最も効率的な方法と言われています。バイオマスを酸化させて水素や一酸化炭素などの合成ガスを生成し抽出します。その合成ガスをガスエンジンやガスタービンで燃焼させることで発電できるというしくみになっています。

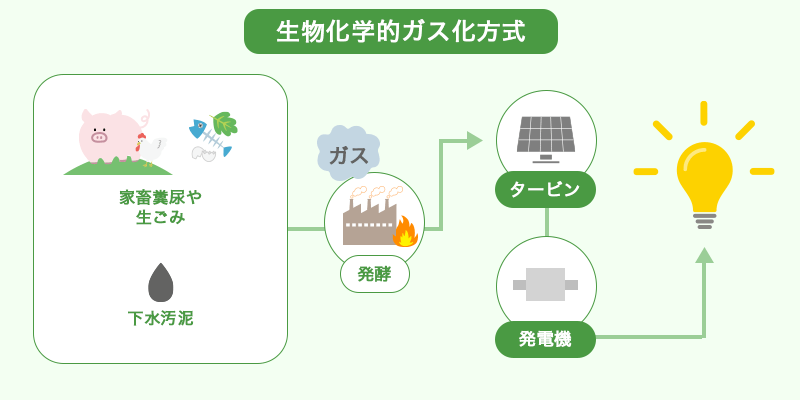

生物化学的ガス化方式

もう一つのガス化方式は、家畜の糞尿や廃棄物を利用します。微生物による分解でバイオガスを生成・抽出し、そのバイオガスを発電所のガスエンジンやボイラーで燃焼させることで発電できるというしくみです。

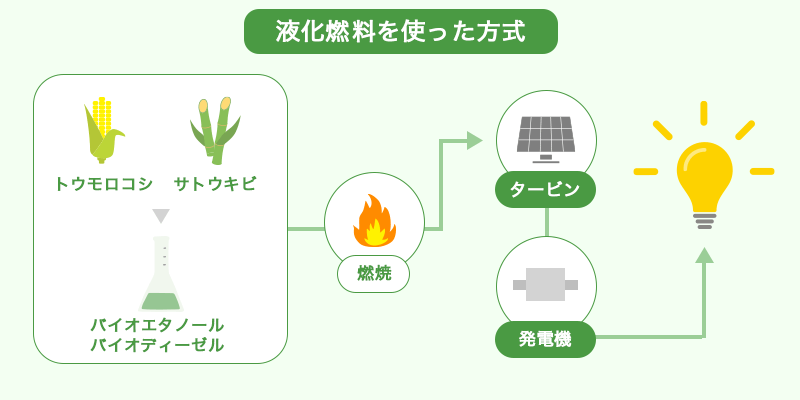

液化燃料を使った方式

液化燃料を使った方式とは、バイオマス資源の中でも、バイオエタノールやバイオディーゼルなどの液体燃料を使用する方法のことです。これらをディーゼルエンジンやガソリンエンジン、タービンなどで燃焼することで発電できるというしくみです。

バイオ燃料は化石燃料と似ているため、既存の燃料供給システムやエンジン、発電機などの設備を活用できます。このように、既存設備との互換性があることで、設備投資のコストを抑えつつバイオマス発電の導入ができるという利点もある方式です。

バイオマス発電を導入するメリット・デメリット

バイオマス発電を導入した場合、どのようなメリットまたはデメリットがあるのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

【バイオマス発電のメリット】

廃棄物を有効活用できる

持続可能性を高められる

温室効果ガス削減につながる

エネルギーの自給自足が可能となる

長期的にコスト削減が可能となる

【バイオマス発電のデメリット】

初期投資の費用がかかる

資源が不足する可能性がある

燃焼の際に大気汚染物質が排出される

エネルギー効率に課題がある

周辺の理解を得る必要がある

メリット①廃棄物を有効活用できる

バイオマス発電では、農業や林業・食品加工などの産業廃棄物の中の生物資源から得られる有機物をバイオマス資源としてエネルギーに変換できます。廃棄物そのものの量や廃棄物を処理する負担が減り、さらにエネルギーとして有効活用できる点は、大きなメリットです。

メリット②持続可能性を高められる

バイオマス発電では、資源に限りがある化石燃料を消費せずにエネルギーを使用できるのもメリットです。バイオマス資源は比較的安定的に供給でき、資源が尽きないことから再生可能エネルギーとして、エネルギー供給の持続可能性を高めることにつながります。

メリット③温室効果ガス削減につながる

廃棄物を分解する際には通常メタンなどの温室効果ガスが発生します。しかし、バイオマス発電ではこれをエネルギーに変換するため、メタンなどの排出を抑制できます。

また、バイオマス発電の燃焼の工程で、一見多くのCO2を排出しているようにも思えますが、「炭素中立」であるため、理論的には大気中のCO2濃度は増加しないと考えられています。「炭素中立」とは、植物が生育中に吸収したCO2の量と燃焼により排出されたCO2の量とがプラスマイナスゼロでバランスが取れているという考え方です。

このように、バイオマス発電では一定量のCO2は排出されてしまうものの、火力発電などと比較すると、温室効果ガス削減につながる環境に優しい発電方法といえるでしょう。

メリット④エネルギーの自給自足が可能となる

地域によって入手可能なバイオマス資源というのは異なります。木材や農業残渣・有機廃棄物などが多く発生する地域では、バイオマス発電によりエネルギーの自給自足が可能な場合があります。例えば、農場で発生するバイオマスを利用して発電できるようになれば、農業に必要なエネルギーの自給自足ができ、循環型社会の構築にもつながります。

エネルギーを外部に依存することなく供給できるようになると、エネルギーコストの削減や、地域活性化など経済的なメリットも期待できます。

メリット⑤長期的にコスト削減が可能となる

バイオマス発電により、廃棄物処理費の削減や、自家発電によるエネルギーコストの削減、地域によっては設備導入に伴い補助金が受けられるケースもあるため、コスト削減が実現できる可能性があります。また、生成した電力の余剰分を売電すれば収入にもなります。もちろん、設備費用や運用にもコストがかかるため、実際にコスト削減や収入の増加が実現できるかどうかは、長期的な視点で判断しなければなりません。

デメリット①初期投資の費用がかかる

バイオマス発電では、発電設備そのもののほかにも、設置やインフラ整備に費用が必要です。さらに、継続的にバイオマスの収集や加工・輸送、貯蔵に多くのコストがかかります。そのため、導入の際には長期的な視点で経済性があるかどうかを見極める必要があります。もちろん導入の目的は経済性だけではありませんが、バイオマス発電設備の初期投資費用は、太陽光発電などと比べると高額になることが多いです。

デメリット②資源が不足する可能性がある

農業由来のバイオマス資源などは、農作物の収穫時期などによっては供給が不足してしまう場合があります。また、地域の地理的な条件によっては、そもそもの森林資源・農業残渣の量が不十分であったり、気候変動などの影響で収穫量が変動したり、資源が不足することも考えられます。資源が不足すると、年間を通して安定した発電ができない可能性があります。

デメリット③燃焼の際に大気汚染物質が排出される

バイオマス発電の燃焼の過程では、一酸化炭素や窒素酸化物、硫黄酸化物や有機化合物、PM2.5などの大気汚染物質が排出されることがあります。

ただ、ガス化などの高効率の燃焼技術を用いることで、大気汚染物質が排出される要因となっている不完全燃焼を減らしたり、排出される汚染物質を補足・中和する処理システムを導入したり、対策し排出を軽減することは可能です。

デメリット④エネルギー効率に課題がある

バイオマス発電は、ほかの再生可能エネルギー源よりもエネルギー効率が低く、技術はまだ発展途上にあるとも言われています。例えば、太陽光発電が15~22%、風力発電は20~40%、水力発電が60%~80%などと言われているなかで、バイオマス発電のエネルギー効率は20%前後です。これは、燃料のバイオマス含水率や不純物によって完全燃焼しづらいことや、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する際にエネルギーロスがあることなどが要因です。

ただし、発電しながら廃棄物をリサイクルできる点や天候に左右されない点など、ほかの再エネにはないメリットがあるため、エネルギー効率の数値だけでは一概に判断できません。

デメリット⑤周辺の理解を得る必要がある

バイオマス発電システムや設置場所、運用方法によっても異なりますが、異臭や騒音などで周辺からの苦情につながることがあるため、事前に周辺の住民などから理解を得て稼働させる必要があります。

例えば、バイオマス発電に使用する家畜の糞尿や有機廃棄物は、処理や貯蔵の工程で臭気を発する可能性があります。また、発電機やボイラーの稼働では騒音が発生します。さらに、前述したような大気汚染物質の排出などの問題もあります。

ですので、バイオマス発電システムを導入する場合は、適切な設置場所を選定し、臭気や騒音を防ぐ設計にし、周辺への説明なども行いながら進めていく必要があります。

国内のバイオマス発電導入事例

バイオマス発電を導入した企業などの事例を2つ紹介します。

事例①レンゴー株式会社

レンゴー株式会社は、板紙・段ボールを中心とする紙製の梱包資材を製造・販売する企業です。製紙工場で古紙から板紙を製造する際に発生するバイオマス資源をエネルギー源とする焼却設備を導入し、年間で5,070TJのエネルギーの利用を行いました。これにより、約34,000t-CO₂の排出削減に成功しました。

事例②筑波大学

筑波大学の研究基盤総合センターでは、木質ペレットをバイオマス燃料とする生温水発生機を導入し、建物1階部分(771㎡)の冷暖房用エネルギーとして使用されています。木質ペレットの燃焼熱を冷熱源設備として活用し、年間で28tのCO₂排出削減にも成功しました。

今後の目標としてバイオマス発電を2050年の総発電量の15%

一般社団法人バイオマス発電事業者協会によれば、2023年3月現在、「未利用木質」および「一般木質・農作物残さ」を燃料とするバイオマス発電の導入量は431万kWとなり、順調に増加している傾向があります。また343万kWの未稼働分については2024年11月以降に運転開始期限を迎えます。(一定数の失効も含まれます)

経済産業省:一般社団法人バイオマス発電事業者協会「バイオマス発電事業の現状と要望」https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/088_08_00.pdf

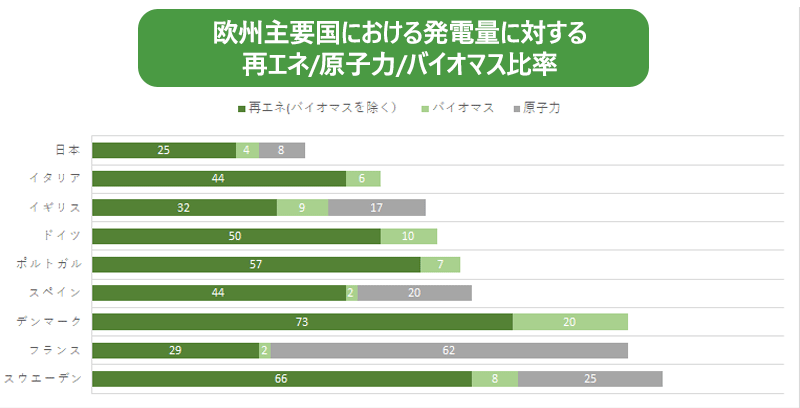

2050年に温室効果ガスの排出量を「ゼロ」にするためには、すべての電力を化石燃料を使わないエネルギー源から得る必要があります。これを達成するために、2030年以降、再生可能エネルギーへのシフトをさらに加速する必要があります。例えば、フランスでは原子力が全発電量の約7割を占めています。スペインは地理的に非常に風の強い地域に位置しています。特に北部のカンタブリア海沿いや南部のアンダルシア地方、それに内陸部の高地などは、一年を通して強い風が吹くことが多いです。これらの地域では、風力発電に必要な一定以上の風速があるとともに、スペイン政府は再生可能エネルギーの利用拡大に積極的で、風力発電を含む再生可能エネルギー源への投資を支援しています。税制優遇や資金援助などの政策により、風力発電のインフラ整備が進んでいます。

一方、日本は島国であるため、他国との連携が難しいほか、国土の約三分の二が森林であり自然エネルギーの利用には独自の制約があります。それでも、バイオマス発電は天候に左右されずに安定した電力供給と脱炭素を同時に進めることができるため、2050年の総発電量の15%を目指す役割を担うと考えられています。

このように日本では、自然条件や地理的特性を生かしながらも、新しい技術や国際的な協力なしには温室効果ガス排出量を「ゼロ」にする目標を達成することは難しいでしょう。それには、バイオマスなどの再生可能エネルギーへの依存度を高める必要があります。

バイオマス発電の導入に適しているのはこんなケース

バイオマス発電の導入に適しているのは、どのような場合でしょうか。バイオマス発電の導入が有効なケースをいくつか紹介します。

廃棄物処理の負担が大きい

有機廃棄物が多く発生し、廃棄物処理の労力や費用面で問題を抱えている地域・企業や、厳しい環境規制により廃棄物の減量やリサイクルなどの対応が求められている地域などは、廃棄物を削減でき発電に活用できるという点でバイオマス発電が適しています。

バイオマス資源が定期的に・豊富にとれる

農業や林業が盛んで、農業残渣や木質バイオマスなどが豊富にある地域や、食品加工や製紙工場など事業によって有機廃棄物が多く発生する企業など、バイオマス資源が年間を通して豊富にとれる環境が整っている場合は、エネルギーの生成と廃棄物の処理がどちらも可能となるバイオマス発電に適しています。

安定したエネルギーの自給自足を目指している

病院や工場など、24時間稼働していて安定したエネルギー供給が必要な場所では、需要と供給をコントロールしやすいバイオマス発電ができしています。

事業などで熱エネルギーを利用している

事業で電気だけでなく熱エネルギーも利用している場合は、エネルギー効率を最大限に活用できるため、バイオマス発電に適しています。バイオマス発電の工程では熱エネルギーを電気エネルギーに変換するので、エネルギー効率の点で課題があります。しかし、例えば工業プロセスで熱エネルギーを利用している場合、農業などで温室や乾燥などが必要な場合は、CHPという電力と熱エネルギーを同時に生成できるシステムを設置することで、バイオマス燃料の使用効率の向上も図れます。

まとめ

バイオマス発電は、持続可能なエネルギーの中では、電力の生成と廃棄物の有効活用を同時に実現できる画期的な方法です。しかし、エネルギー効率や導入の難しさ、技術的な課題などに懸念もある、まだまだ発展途上の発電方法です。導入をお考えの方は、地域の特性や条件などを考慮した上で、他の再生可能エネルギーなどとも比較した上で検討してみましょう。