カーボンインセットとシュタットベルケとは? 脱炭素社会への取り組みとその展望

気候変動対策が急務となる中、企業や自治体はこれまで以上に実効性ある脱炭素戦略を求められています。そうした中で注目を集めているのが、自社のサプライチェーン内で直接的な排出削減を行う「カーボンインセット」と、地域主導で再生可能エネルギーの供給や経済循環を実現する「シュタットベルケ(地域エネルギー会社)」という2つのアプローチです。

本コンテンツでは、カーボンインセットとカーボンオフセットの違いから、企業における具体的な活用方法、さらにはドイツ発のシュタットベルケモデルの仕組みと国内外の先進事例までをわかりやすく解説。脱炭素と地域活性化を両立させるこれらの取り組みが、これからの持続可能なビジネスや社会構築にどう貢献するのかを紐解いていきます。

目次

カーボンインセットとは?

企業の脱炭素化戦略において、新たな注目を集めているカーボンインセット。従来のカーボンオフセットとは異なるアプローチで、より直接的な環境負荷低減を実現する手法として評価が高まっています。

カーボンオフセットとの本質的な違い

カーボンインセットの最大の特徴は、自社のバリューチェーン内で排出削減を実現する点です。従来のカーボンオフセットが、外部で実施された削減プロジェクトのクレジットを購入することで相殺するのに対し、インセットでは自社の事業活動に直接関連する領域で排出削減を行います。

例えば、食品メーカーが契約農家に持続可能な農法を導入支援することで、原材料調達段階での排出を削減するケースが代表的です。これにより、単なる排出権取引ではなく、実質的な環境負荷低減とサプライチェーンの強化を同時に達成できます。

バリューチェーン内での排出削減における意義

カーボンインセットの実施により、以下のような複合的な効果が期待できます

- 排出削減の確実性向上

自社管理下での取り組みとなるため、削減効果の測定や検証が容易です。また、長期的な削減計画の立案と実行が可能となります。

- サプライヤーとの関係強化

技術支援や投資を通じて、取引先との協力関係が深まり、持続可能なサプライチェーンの構築につながります。

- ビジネスリスクの低減

将来的な規制強化や炭素税導入に対する先行的な対応となり、事業継続性の向上に寄与します。

具体的な実施方法の例

カーボンインセットの実施方法は、業種や事業特性によって様々です

農業・食品産業での取り組み

- 契約農家での環境保全型農業の導入

- 土壌炭素貯留の促進

- 農業廃棄物のバイオマス利用

製造業での実践

- サプライヤーへの省エネ設備導入支援

- 再生可能エネルギーの共同調達

- 物流の効率化・モーダルシフト

小売業での展開

- 店舗での太陽光発電導入

- サプライヤーとの協働による包装材削減

- 地域との連携による食品廃棄物削減

導入検討のポイント

カーボンインセットの導入に際しては、以下の点に留意が必要です

- 削減効果の定量化手法の確立

- 投資対効果の評価基準の設定

- ステークホルダーとの合意形成

- 長期的な実施体制の構築

特に、削減効果の測定・検証方法については、国際的な基準や業界ガイドラインの動向を注視しながら、自社に適した方法論を確立することが重要です。

以上のように、カーボンインセットは、単なる環境対策を超えて、ビジネスモデルの変革と競争力強化につながる戦略的な取り組みとして位置づけられます。次章では、この取り組みをさらに強化・発展させる仕組みとして、シュタットベルケモデルについて詳しく見ていきます。

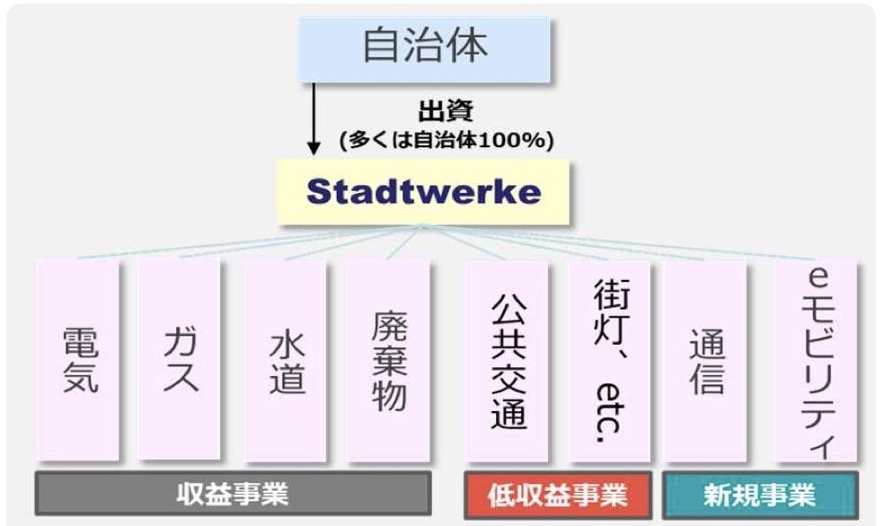

シュタットベルケ(Stadtwerke)とは?

シュタットベルケ(Stadtwerke)は、直訳すると「市民による事業体」あるいは「都市公社」を意味し、日本では「地域エネルギー会社」「地域公共サービス会社」「地域まちづくり会社」などと呼ばれています。これは地方自治体が主体となって運営する総合的な公益サービス提供企業です。公共サービスの提供と地域経済の活性化を同時に実現するこのモデルは、日本企業の脱炭素化戦略においても重要な示唆を提供します。

事業構造の特徴

- 地方自治体が主要株主となり、公共性と収益性を両立

- 複数の公共サービスを一体的に運営(エネルギー、交通、水道など)

- 地域の実情に応じた柔軟なサービス展開

- 利益の地域還元を重視した経営方針

主要事業

- エネルギー供給(電力、ガス、地域熱供給)

- 上下水道事業

- 公共交通

- 廃棄物処理

- 通信インフラ整備

引用 国土交通省 PRESS RELEASE

https://www.mlit.go.jp/pri/shiryou/press/pdf/shiryou210330.pdf

エネルギー供給と地域経済の好循環

シュタットベルケモデルの核心は、地域資源を活用したエネルギー供給と経済循環の創出にあります。

地域エネルギーシステムの構築

- 再生可能エネルギーの積極的導入

- 分散型エネルギーシステムの確立

- 地域熱供給ネットワークの整備

- エネルギーの地産地消モデルの実現

経済的効果

- 地域内での資金循環の促進

- 地元企業への発注・協業機会の創出

- 雇用創出と技術育成

- エネルギーコストの地域内還元

環境面での貢献

- CO2排出削減

- 再生可能エネルギーの普及促進

- 資源循環システムの確立

- 環境教育・啓発活動の展開

日本での展開可能性

シュタットベルケモデルの日本への適用については、以下のような観点から検討が進められています

導入に向けた環境整備

- 法制度の整備

- 地方公営企業法の柔軟な運用

- 自治体出資会社の設立要件の緩和

- 公共サービス提供における規制緩和

- 人材育成

- 技術系人材の確保・育成

- マネジメント人材の養成

- 地域コーディネーターの育成

企業との連携可能性

シュタットベルケモデルは、地域に進出する企業にとっても重要なパートナーとなり得ます

連携メリット

- 安定的なエネルギー調達

- 地域との関係構築

- 環境負荷低減の実現

- 事業継続性の向上

具体的な協業形態

- 再生可能エネルギー事業への共同投資

- エネルギーマネジメントシステムの共同運営

- 地域資源循環システムへの参画

- 環境教育プログラムの協働実施

シュタットベルケの役割

- 地域エネルギーの供給

電力、ガス、地域暖房の供給を行う。

- 再生可能エネルギーの推進

太陽光、風力、バイオマスエネルギーの導入。

- 地域経済の活性化

収益を地域社会に還元し、雇用を創出する。

- エネルギーインフラの管理

送配電網や地域熱供給システムの運営。

シュタットベルケは「地域主導のエネルギー供給モデル」として評価されており、地域ごとのエネルギーニーズに合わせて柔軟に運営される点が特徴です。

カーボンインセットとシュタットベルケの相違点まとめ

| 観点 | カーボンインセット | シュタットベルケ |

| 目的 | 地域の公共サービス提供と持続可能な発展 | バリューチェーン内での温室効果ガス排出削減 |

| 実施主体 | 地方自治体が主体の事業体 | 民間企業(主に大企業) |

| 対象範囲 | 地理的に限定された地域 | サプライチェーン全体(地理的制限なし) |

| 主な活動領域 | エネルギー、水道、交通等の公共インフラ | 原材料調達、生産、物流等の企業活動 |

| 投資回収の考え方 | 地域経済への還元を通じた長期的な回収 | 事業効率化とブランド価値向上による回収 |

| ステークホルダー | 地域住民、地元企業、自治体 | サプライヤー、取引先、投資家 |

| 環境負荷低減手法 | 再生可能エネルギー導入、地域循環システム構築 | サプライチェーンでの排出削減、持続可能な調達 |

| 法制度との関係 | 地方公営企業法等の規制下 | 自主的な取り組みが中心 |

日本でのカーボンインセットとシュタットベルケの取り組み事例

シュタットベルケ 事例1 みやまスマートエネルギー(福岡県みやま市)

「みやまスマートエネルギー」はシュタットベルケの仕組みを、日本版に発展させた、日本で最初のシュタットベルケです。メガソーラー(5MW)による発電事業や、一般家庭からの余剰電力の小売りによって得られた収益の一部を地域の公共サービスに還元しています。

引用 日本シュタットベルケネットワーク公式HP

https://www.jswnw.jp/case.php

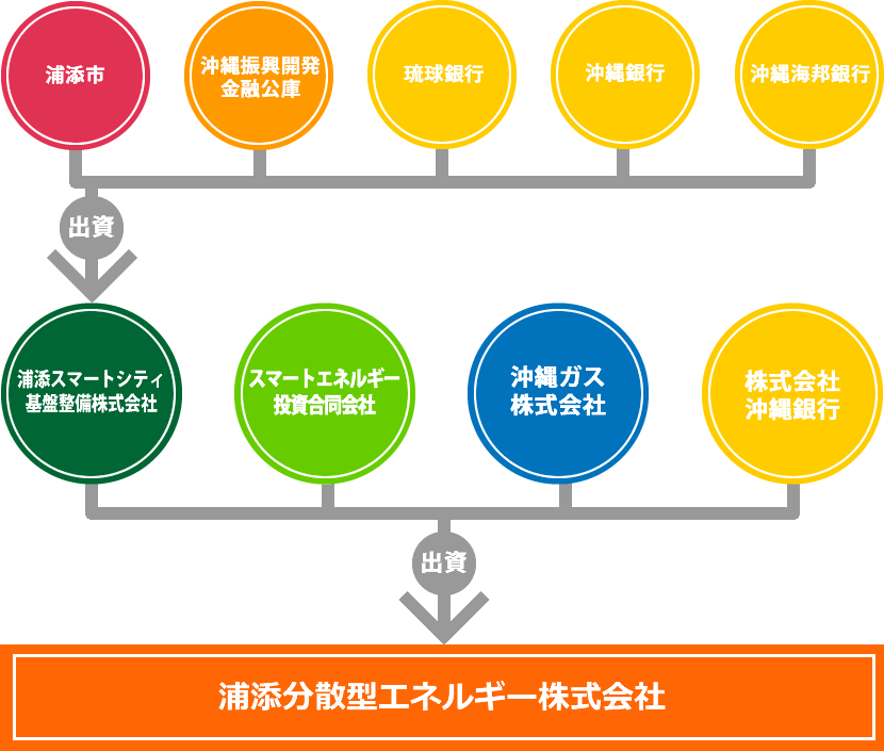

シュタットベルケ 事例2浦添スマートシティ基盤整備(株)

浦添市は2016年に「浦添スマートシティ基盤整備株式会社」とその子会社「浦添分散型エネルギー株式会社」を立ち上げ、シュタットベルケ的なアプローチを開始しました。このモデルはエネルギー事業に特化し、てだこ浦西駅周辺開発地区で電力や熱供給を行い、環境負荷とコストの低減を目指しています。当初は市の全額出資でしたが、その後、沖縄振興開発公庫や地元金融機関が参加し、公共性とファイナンス力を兼ね備えた事業体として展開しています。

引用 浦安分散型エネルギー株式会社

https://www.urasoe-energy.com

カーボンインセット 事例3 NIPPON EXPRESS ホールディングス

NXグループは2023年7月、全ての航空輸送サービスで利用できるカーボンインセットプログラム「NX-GREEN SAF Program」を欧州でスタートしました。このプログラムは、持続可能な航空燃料(SAF)を使用することで従来比約80%のCO2排出削減を実現し、利用航空会社の制限がない点で日系フォワーダー初のサービスとなります。

参加企業には第三者機関による検証済みのCO2削減証書が発行され、TCFD等の開示要件にも対応可能です。NXグループは2030年までにCO2自社排出量を2013年比で50%削減、2050年までにカーボンニュートラルを目指しており、SBTiの認定取得も進めています。この取り組みを通じて、持続可能な社会の発展に貢献することを目指しています。

参考 NIPPON EXPRESS ホールディングス公式HP

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2024/20240410-1.html

シュタットベルケとカーボンインセットの日本と世界の動向

世界の動向

ドイツでの発展

- 約900社のシュタットベルケが存在し、エネルギー供給の大きな部分を担う

- 再生可能エネルギーへの転換(Energiewende)の中核を担う存在として機能

- 地域の経済発展と脱炭素化を同時に実現

欧州各国への波及

- オーストリア、スイス、オランダなどで類似モデルが展開

- EUの気候変動対策における地域分散型エネルギーシステムの重要性が増加

- 各国の実情に合わせたローカライズが進行

アジアでの展開

- 韓国:地域暖房公社などで類似の取り組み

- 中国:都市部でのスマートシティ計画との連携

日本の動向

地域新電力の普及

日本でも自治体主導の地域エネルギー事業が広がっており、カーボンインセットの実施が期待されています。

企業の脱炭素投資

日本企業は自社サプライチェーン内の排出削減やエネルギー効率化に向けた投資を加速させています。

まとめ

カーボンインセットは、サプライチェーン内での直接的な排出削減を目指す取り組みであり、シュタットベルケは地域エネルギーの供給を支える重要な役割を果たしています。両者が連携することで、脱炭素社会の実現と地域経済の活性化が進むことが期待されています。

企業と地域が共創し、持続可能な未来を築くために、カーボンインセットとシュタットベルケの取り組みは今後ますます重要性を増すでしょう。