カテゴリ11(Scope3)。販売した製品の使用で排出される温室効果ガスを算定

スコープ3カテゴリ11(Scope3 Category11)では、製品の購入者が、製品を使用した際に排出される温室効果ガスの量を算定します。製品が自動車であれば、自動車が走行した際に発生する温室効果ガス、電化製品であれば電気などの使用で発生する温室効果ガスが該当します。

購入者が製品をどう使用しているか把握が難しい中で、どのように算定するのでしょうか?

このページでは、Scope3カテゴリ11「販売した製品の使用」の詳細や計算方法をご説明しています。

カテゴリ11は販売した製品の使用で発生する温室効果ガスを算定

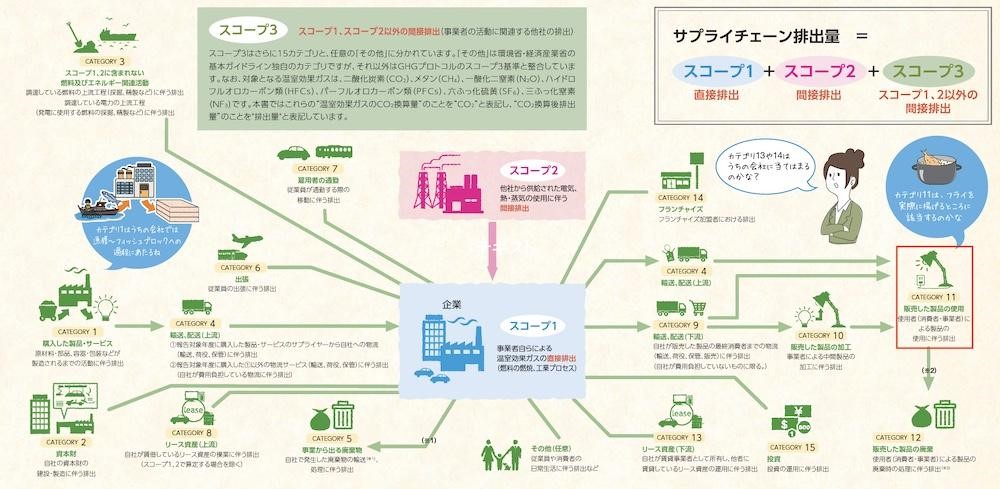

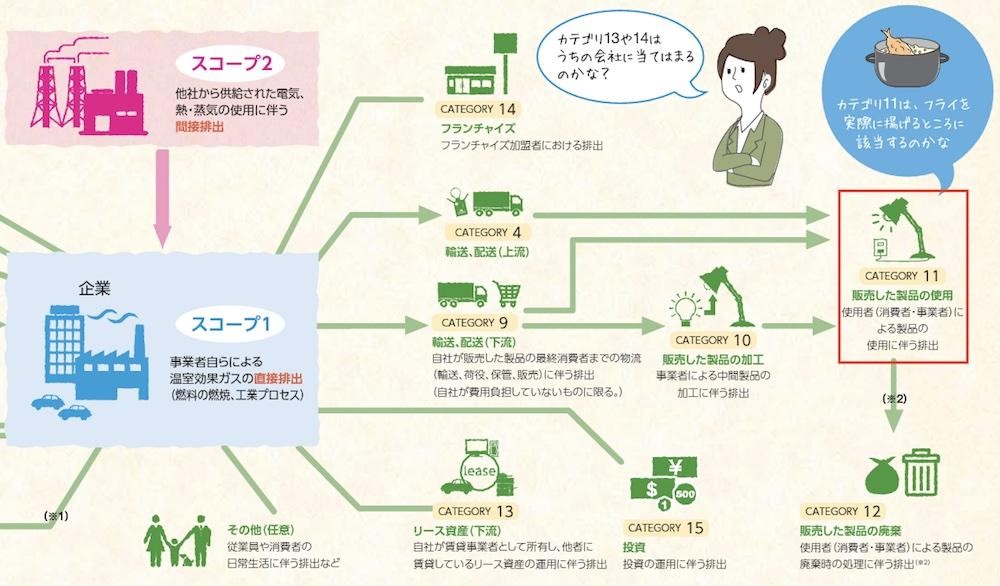

Scope1、2、3全体図

カテゴリ11クローズアップ

出典:環境省ホームページ「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」

スコープ3カテゴリ11(Scope3 Category11)は、自社で販売した製品が使用される際に排出される、温室効果ガスの量を算定する項目です。

BtoB、BtoCともにカテゴリ11の対象となり、自社が自動車メーカーの場合、企業に販売した営業車も、家庭用に購入した消費者も算定の対象となります。

算定の対象となるのは、報告対象年に販売した製品のみです。

自動車の場合、購入者はその後、何年間も自動車を使用しますが、使用が見込まれる年数分を販売年度にまとめて一括で計算します。

また、カテゴリ11で対象になるのは販売した製品だけです。

リースした製品は、カテゴリ11ではなくカテゴリ13に該当します。

ただし、同一製品が販売契約とリース契約の両方で提供され、両者を区別することが重要でない場合は、全てカテゴリ11にまとめて計上しても問題ありません。

使用時に温室効果ガスを直接排出する物品が対象

カテゴリ11の対象となる製品は、直接使用段階排出と間接使用段階排出に分けられ、直接使用段階排出は温室効果ガス排出量の算定が必須ですが、間接使用段階排出の算定は任意となっています。

直接使用段階排出は、使われる際に電気や燃料、熱を必要とし、温室効果ガスを排出する製品と、エアコンのように使用時に6.5ガスを排出する製品が該当します。

6.5ガスとは、非エネルギー起源CO₂、CH₄、N₂O、HFC、PFC、SF₆、NF₃のことです。

一方で間接使用段階排出は、製品自体は電気や燃料、熱を必要とせず、6.5ガスも排出しないけれど、使用時には電気や燃料、熱を必要とする他の物品を必要とする製品が当てはまります。

例えば調理器具です。

フライパンの場合、フライパン自体は温室効果ガスを排出しませんが、フライパンで調理する際にガスコンロや電気コンロを使うことで温室効果ガスを排出しています。

また、ソフトウェアのようなWebサービスも間接使用段階排出となります。

直接使用段階排出と間接使用段階排出の仕分け表

様々な製品を直接使用段階排出、間接使用段階排出のどちらに該当するか分別しましたので、ご参考ください。

| 直接使用段階排出 | 乗用車、航空機、エンジンやモーターを搭載した器具、発電所、建物、装置、 照明、データセンター、石油製品、天然ガス、石炭、バイオ燃料と原油、工業ガス、消火器、化学肥料、ボイラー、家電(冷蔵庫、エアコンなど) |

| 間接使用段階排出 | 衣服、食料品、調理器具・食器、石鹸・洗剤 |

中間製品を販売している場合は最終製品の可動で算定

製品のパーツを製造・販売している事業者がカテゴリ11を算定する場合、最終製品の稼働に由来する温室効果ガス排出量を算定します。

例えば、自動車のパーツを製造・販売している事業者は、完成して販売された自動車が使われた際に排出した温室効果ガスをカテゴリ11で算定します(パーツを最終製品に加工する段階の温室効果ガスは、カテゴリ10で算出します)。

なお、直接的にエネルギーを消費するパーツが中間製品(エンジンなど)の場合は算定必須、直接的にエネルギーを消費しない中間製品(ミラーなど)の場合は任意となります。

実際の排出量を把握するのは難しいので、用意された計算式を使用

自社の製品がどのように使われ、どれだけ温室効果ガスを排出しているかを実際に確認することは、ほぼ不可能です。

そのため、カテゴリ11では、用意された計算式と算定する事業者、あるいは製品の業界が定めたシナリオを使って温室効果ガスの排出量を算定します。

計算式は下記の3パターンで異なります。

- エネルギー使用製品(乗用車、航空機など)

- 燃料・フィードストック(石炭、石油、都市ガスなど)

- GHG含有製品であり、使用時にGHGを排出するもの(冷凍と空調の機器、工業ガスなど)

一つずつ確認をしていきましょう。

エネルギー使用製品の排出量算定

- 製品の想定生涯使用回数(使用年数)×報告期間における販売数×使用1回あたり(年間)の燃料消費量×排出原単位

- 製品の想定生涯使用回数(使用年数)×報告期間における販売数×使用1回あたり(年間)の電力燃料消費量×排出原単位

- 製品使用時の6.5ガスの排出量×地球温暖化係数

エネルギー使用製品で温室効果ガスの排出量を算定する際に使用する計算式は、上の3つです。

製品ごとに該当する計算式を使用します。

例えば、ガスコンロであれば1、電気コンロであれば2が該当し、冷蔵庫は2と3が当てはまるので、2つ計算を行います。

「製品の想定生涯使用回数」「報告期間における販売数」「使用1回あたりの燃料消費量」「使用1回あたりの電力燃料消費量」は、実際の数値を把握できないことが多く、算定を行う事業者や業界団体が定めたシナリオを使用します(シナリオの設定方法は次の章をご参考ください)。

「排出原単位」については、環境省「算定方法・排出係数一覧」などで公表されている数値を使用します。

「地球温暖化係数」は、一般財団法人「日本冷媒・環境保全機構(JRECO)」のWebサイトなどで公表されています。

エネルギー使用製品の計算例

環境省が公表している「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」に掲載されている、エネルギー使用製品での温室効果ガスの計算例をご紹介します。

冷蔵庫の使用に伴う排出

| 概要 | 数値 |

| 報告期間の販売数 | 1000個 |

| 製品1個あたりの年間平均消費電力 | 1350kWh |

| 製品1個あたりの平均使用期間 | 10年 |

| 電力の排出原単位 | 0.00579(t-CO2/kWh) |

これを、2の計算式に当てはめると、以下のようになります。

10年×1000個×1350kWh×0.00579(t-CO2/kWh)=78,165t-CO2

燃料・フィードストックの排出量算定

燃料・フィードストックの販売量の合計×排出原単位

石炭や石油などの燃料を販売する事業者が該当する項目で上記の計算式を使用します。

「燃料・フィードストックの販売量の合計」が正確にわからない場合は、事業者が設定したシナリオで問題ありません。

「排出原単位」については、エネルギー使用製品と同様です。

GHG含有製品であり、使用時にGHGを排出するものの排出量算定

- 製品のGHG含有量×製品の総販売数×生涯使用期間のGHG排出率

- 製品または製品群からの使用段階の排出量

製品自体に温室効果ガスが含まれている場合は、上記のいずれかの計算式を使用します。

製品を使うと温室効果ガスがどれくらい排出されるか把握している場合は2、それ以外は1を使用するイメージです。

1の「製品のGHG含有量」「製品の総販売数」「生涯使用期間のGHG排出率」はいずれも事業者や業界団体が定めたシナリオを使用します。

カテゴリ11でよくある質問

環境省が公表している「サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集」には、カテゴリ11に関連した質問とその答えが複数掲載されています。

そのいくつかを抜粋してご紹介します(一部言葉を編集しています)。

Q.船舶のエンジンとボディを製造しています。製品が中間製品の場合、カテゴリ10、 11にはどの活動に伴う排出量を計上すればよいですか?

船舶への中間製品の組付加工に由来する排出量がカテゴリ10、最終製品である船舶の稼働に由来する排出量がカテゴリ11に該当します。

カテゴリ11は、最終製品の使用の際に発生する排出量を算定対象とします。

ただし、販売した製品が使用に当たり直接的にエネルギーを消費する中間製品(エンジンなど)の場合は算定必須、直接的にエネルギーを消費しない中間製品(ボディなど)の場合は算定任意です。

Q.販売製品の種類が多いので、算定の省力化方法を知りたいです

代表値を用いて推計する方法が考えられます。

まず、取り扱う製品をいくつかの製品群に分類し、各製品群のなかで代表製品を選定し、その生涯排出量を推計します。

この生涯排出量を当該製品群の代表値とし、一つの製品群に該当する製品が全て代表製品であるものと仮定して推計します。

この方法は、製品毎に推計する方法より遥かに簡易な算定が可能になります。

一方で、代表製品の選定を通じて恣意的に排出量を過小評価すること等も可能であることから、算定の透明性を担保するために、選定根拠を明示する等の対応が求められます。

例えば、代表製品は、当該製品群の中で最も普及しているもの(売上額が高い、売上数が多い等)を選定する等の方法が考えられます。

Q.カテゴリ11のシナリオの設定方法を教えてください

標準的な使用シナリオ(製品の設計使用および消費者における製品の使用条件に関する仮定)を、各社独自に設定して算定することができます。

ただし、業界団体等にて定められたものがある場合は、それに基づき活動量を設定することが望まれます。

使用シナリオは、製品仕様などから設定することができます。

例えば、自動車の場合、メーカー保証の有効期間を生涯使用期間とし、使用期間中は表示燃費で走行するシナリオが考えられます。

メーカー保証期間が10年10万km、表示燃費が25 km/Lとすると、生涯使用時排出量は1台当たり以下のようになります。

100,000 [km] ÷25[km/L]×0.00232 [t‐CO2/L]=9.28 [t‐CO2]

全て同じ排出量で走行するものとすると、販売台数を乗じることで当該年度のカテゴリ11を算定することができます。

なお、使用シナリオの設定内容により、使用時の排出量は大きく変動します。

そこで、算定結果とともに使用シナリオを報告するなど、透明性の高い情報開示を行う必要があります。

Q.消費者の使用実態を把握している場合の算定方法を教えてください

使用電力量を把握しているのであれば、お客様の使用電力量に電力会社別の排出係数を乗じて算出します。

これにより、製品の供給先における使用実態に即した排出量を算定できるため、想定シナリオから算定する方法よりも実態に近い推計が可能と言えます。

なお、カテゴリ11は生涯排出量を計上するカテゴリです。

上記の方法で1年間の稼働時排出量を算定し、更に製品寿命(年)を乗じることで生涯排出量を算定する必要があります。

もし、導入時期が該当年度の半ばであり、電力使用量を把握している稼働期間が半年間の場合、2倍して1年間の排出量に拡大推計する等の処理が必要です。

ただし、空調設備のように1年間で季節ごとに使用方法の偏りがあるなら、2倍して期間を合致させるだけではなく、偏りを踏まえた拡大推計を行う必要があります。

まとめ

Scope3カテゴリ11の範囲や計算方法についてご説明いたしました。

最後に、この記事でお伝えした大事なことをおさらいしておきましょう。

- カテゴリ11では、販売した製品の使用で発生する温室効果ガスを算定

- 電気やガスなどを使用する製品は算定必須

- 製品自体からは温室効果ガスが発生しないものは任意

- 中間製品の場合は、最終製品の使用で算定

- 事業者や製品の業界が定めたシナリオを使って温室効果ガスの排出量を算定

カテゴリ11の算定は、どのようなシナリオを作成するかがポイントです。

製品数が多い事業主にとって、すべて算定することは大きな負担となりますので、GHG算定ツールを使用したり、専門業者のサポートを受けるなどして、負担を軽減していきましょう。

算定ツールを利用すれば容易に計算が可能

膨大な時間や労力がかかる上、正確さが求められる企業のGHGの算定には、「算定ツール」の利用が主流になってきています。

算定ツールを使えば、データを集めて項目ごとに入力を進めていくだけで、自社の排出した温室効果ガス量の計算が容易にできます。

現在、さまざまな種類の算定ツールがありますが、ガイドラインに準拠して作成されているため、どのツールを使用しても結果に変わりはありません。導入を検討する際には、実務的な利便性や付属する機能などを比較するのが良いでしょう。

Excelライクな入力機能で操作性が高く、算定結果のレポートを要望に応じてカスタマイズできる「CARBONIX」がおすすめです。