カテゴリ2(Scope3)は、建築物などの固定資産。具体例と計算方法を確認

スコープ3カテゴリ2(Scope3 Category2)では、建物などの建設や製造、修繕などによって発生した温室効果ガスの排出量を算出します。具体的には、自社工場の建設、自社工場の修繕、社用車の購入など、固定資産に該当するものがカテゴリ2の対象となります。

このページでは、Scope3カテゴリ2について、概要や具体例、計算方法などを順番にご説明していきます。

目次

カテゴリ2では、固定資産に位置付けられる資本財が対象

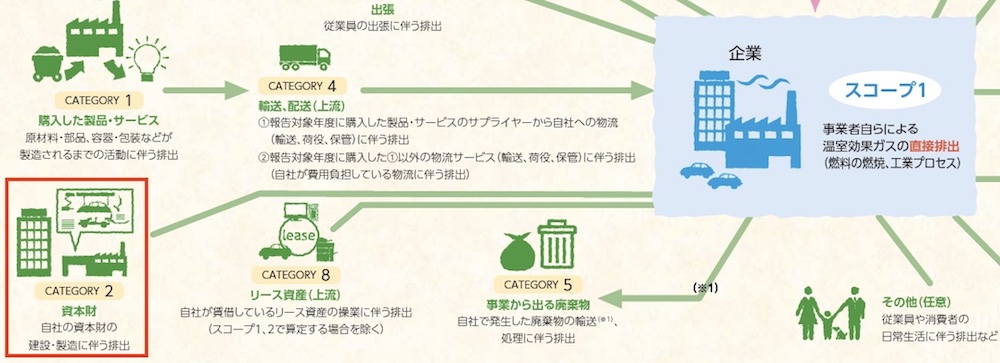

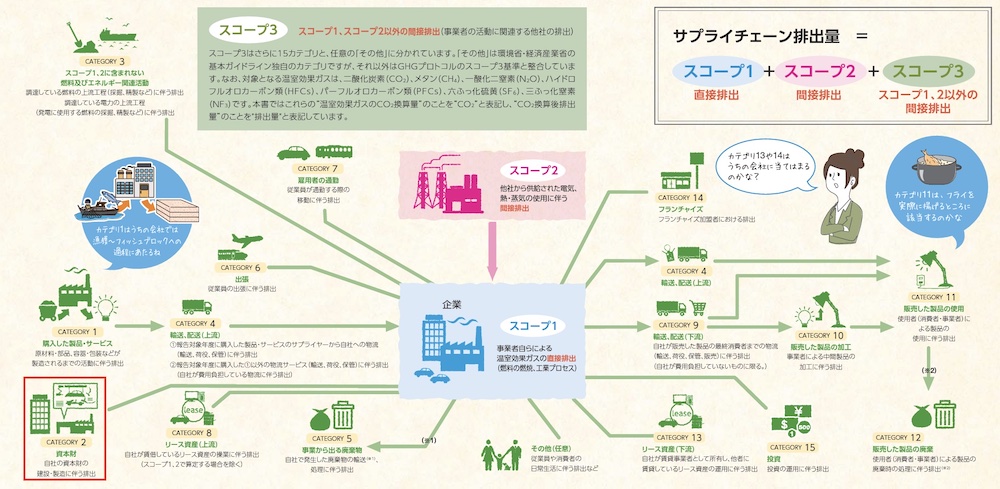

Scope3全体図

カテゴリ2クローズアップ

出典:環境省ホームページ「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」

“資本財「資本財の建設・製造に伴う排出」”

環境省の資料ではスコープ3カテゴリ2(Scope3 Category2)について、このように記載されています。

そして資本財に該当する物品は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (Ver.2.2)」で次のように書いてあります。

長期間の耐用期間を持ち、製品製造、サービス提供あるいは商品の販売・保管・輸送等を行うために事業者が使用する最終製品であり、財務会計上、固定資産として扱われるものです。

つまり、社内の工場、店舗、自社ビルなどの建設や修繕、配送用トラックやフォークリフトの購入など、一度購入したら長く使い続けるものが該当し、これらの建設、設計、修繕などが行われた際に発生した温室効果ガスの排出量を算定するのがカテゴリ2ということになります。

建物の建設や修理は数年かけて行われることもありますが、基本的に建設や修繕が完了した年にまとめて算出することになっています。

なお、毎年、新しい固定資産の購入や修理が必ずある企業ばかりではないと思いますので、新しく購入、修繕を依頼したものがない年は、カテゴリ2は該当なしで問題ありません。

カテゴリ1とカテゴリ2の分別は固定資産か否か

ビジネスを継続するために購入した物品が対象という点では、カテゴリ2とカテゴリ1は対象が類似しています。

特に、トラックのような直接的な製品の仕入れとは関係しない物品の場合は、どちらに当てはまるのか悩みがちです。

これに関して、環境省が発行する「サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集」には以下のように記載されています。

サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.2)「第2部 2.1 【カテゴリ1】購入した製品・サービス」の算定対象範囲において、「カテゴリ 2~8 に含まれるものは算定対象外」との記載があることから、カテゴリ2の対象範囲が決定することでカテゴリ1の範囲が定まることがわかります。

つまり、会計上、固定資産になるものがカテゴリ2で、それ以外の製品がカテゴリ1と分別できます。

また、カテゴリ2は、商品の販売・保管・輸送等を行うために事業者が使用する最終製品が該当しますので、購入後に加工をしたり、販売をしたりする物品はカテゴリ2には該当しません。

カテゴリ2の具体例

- 製造業

・自社工場の建設を行った

・自社工場の修繕を行った

・機械設備の建設や生産工程で使用するツールの導入を行った - 飲食業

・新規店舗のオープンに伴い内装やテーブル、椅子などの購入した

・自社で配送する際のトラックを購入した - IT業

・全店で使用する、売上管理のソフトウエアを導入した

・サーバー、デスクトップ、デバイスなどIT機器を導入した

・プリンター・複合機を購入した - 小売業

・店舗の建設や改装を行った

・販売する製品のディスプレイや保管の設備や機器を導入した

・自社で使う太陽光発電設備を設置した - 運輸業

・物流センターや倉庫を建設した

・車両、航空機、船舶などを購入した - 農業

・農機具やトラクターを導入した

・農場建設や土地改良のための設備を購入した - 通信業

・通信網のインフラ(基地局やデータセンター)を建設した

環境省が公表している情報や、算定結果を公表している事業者のホームページなどを参考に、カテゴリ2に該当する具体例をリストアップしました。

カテゴリ2で最も一般的なのが、ビルや工場といった自社で所有する建物の建築や修繕に伴って発生する温室効果ガスです。

建設、修繕の中には具体例に追加した「太陽光発電設備の設置」など、設備の拡充も含まれます。

「新規店舗のオープンに伴う内装やテーブル、椅子などの購入」のようにテナントを借りている場合、建物の建設は対象外で、改装する部分(内装・機械など)だけが算定対象となります。

また、社用車の購入もカテゴリ2に該当しますが、購入ではなくリースだとカテゴリ8になる可能性があります(リースを利用することが多い、プリンター・複合機も同様です)。

また、ソフトウエアなどの無形固定資産もカテゴリ2に該当します。

ビジネスの根幹となり、今後、長きに渡って使用していくソフトウエア(例えば、全社の売上を管理するシステムなど)の場合はカテゴリ2に該当しますが、スポットで利用、もしくは短期で利用を終了することがあるWebサービス(オンライン会議用の有料サービスなど)の場合は、カテゴリ1に該当します。

カテゴリ2の計算方法

物品購入量×サプライヤー独自の資本財ごとの排出原単位

もしくは

- 資本財の重量×排出原単位

- 資本財の販売単位×排出原単位

- 資本財の価格(建設費用)×排出原単位

カテゴリ2の計算式は、上記のように大きく2タイプに分けられます。

「物品購入量×サプライヤー独自の資本財ごとの排出原単位」は、より正確な温室効果ガス排出量を算定することができる計算式で、「サプライヤー独自の資本財ごとの排出原単位」は聞きなれない言葉だと思いますが、資本財の製造元が公表している商品を製造する際のCO2排出量のことで、数値と物品購入量を掛け合わせて計算を行います。

しかし、「サプライヤー独自の資本財ごとの排出原単位」を把握できるケースは限られますし、購入した事業者に都度、問い合わせても教えてもらえるとは限りませんので、この計算式を使用することは少ないです。

「資本財の価格(建設費用)×排出原単位」での算出が一般的

計算方法に記載した1、2、3の式は、いずれも事業者だけで算出できる計算式で、中でも「資本財の価格(建設費用)×排出原単位」を用いて算定することが一般的です。

「資本財の価格」は、該当する資本財を購入する際に支払った費用で、数年かけて施設の建設などを行った場合は、支払いが前年だったとしても完成した年にまとめて算定します。

「排出原単位」は、活動量あたりのCO2排出量のことで、環境省が公表している「排出原単位データベース」に「資本財の価格当たり排出原単位」としてまとめられています。

「資本財の価格当たり排出原単位」では農林水産業、食料品など35の大項目、さらにたくさんの小項目に分けられています。

例えば、食料品であれば下記のように「飲料」という大項目の中に、複数の小項目があります。

項目 資本財価格あたりの排出原単位((tCO2eq/百万円) 03-0000 食料品 ※大項目 3.15 03-0090 食料品 3.14 03-0100 飲料 3.12 03-0110 飼料・有機質肥料(除別掲) 3.42 03-0120 たばこ 3.25 出典:環境省:「排出原単位データベース」

排出原単位で注意したいのが、購入した資本財の分野ではなく、事業の分野の排出原単位を当てはめることです。

飲料メーカーが自動車を購入した場合は、自動車という項目ではなく、飲料という項目を選びます

それを踏まえ計算すると、飲料メーカーが500万円で自動車を購入した場合、資本財の価格は500万円、排出原単位は上の表の飲料に記載された3.12となるため、「500万円×3.12=1560tCO2eq」が温室効果ガス排出量となります。

なお、tCO2eqという単位は、eqが同等という意味のequivalentで、CO2に換算すると何トンになると示しています。

Scope3の各カテゴリについて

Scope3には、15のカテゴリとその他(任意)があります。

このページでは、カテゴリ2についてご説明していますが、カテゴリ1との違いをはじめ、他のカテゴリについても該当する活動の例を把握しておくと、カテゴリ2自体の理解も深まります。

各カテゴリの詳細をご参考ください。

NO Scope3カテゴリ 該当する活動(例) 1 購入した製品・サービス 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 2 資本財 生産設備の増設(複数年にわたり建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上) 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等)調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) 4 輸送、配送(上流) 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) 5 事業から出る廃棄物 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送(※1)、処理 6 出張 従業員の出張 7 雇用者の通勤 従業員の通勤 8 リース資産(上流) 自社が賃借しているリース資産の稼働(算定・報告・公表制度では、Scope1,2 に計上するため、該当なしのケースが大半) 9 輸送、配送(下流) 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 10 販売した製品の加工 事業者による中間製品の加工 11 販売した製品の使用 使用者による製品の使用 12 販売した製品の廃棄 使用者による製品の廃棄時の輸送(※2)、処理 13 リース資産(下流) 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 14 フランチャイズ 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1,2 に該当する活動 15 投資 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用 その他(任意) 従業員や消費者の日常生活 出典:グリーン・バリューチェーン プラットフォーム

まとめ

Scope3カテゴリ2「資本財」のご説明は以上です。

最後に、カテゴリ2を算出する上でのポイントをおさらいしましょう。

- 固定資産となる社内施設、物品、ソフトウエアが算定対象

- カテゴリ1と混同しないように注意が必要

- 「資本財の価格(建設費用)×排出原単位」で算出するのが一般的

- 数年かけて建設や修繕をした場合は、完了した年に算出する

カテゴリ2は資本財の購入や完成があった年のみ算出が必要となりますので、事業主によっては算出の必要がない年があることも珍しくありません。

一方で、物流、航空といった分野ではカテゴリ2の算出が毎年必要でScope3の中で占める割合が大きいこともあります。

Scope1とScope2、Scope3の各カテゴリとの混在に気をつけ、決められた計算式や排出源単位を用いて算出していきましょう。