カテゴリ4(Scope3)の概要と算出方法。Scope1やカテゴリ9との違いがポイント

スコープ3カテゴリ4(Scope3 Category4)は、上流での輸送・配送の際に発生した温室効果ガスの排出量を算定するカテゴリです。原材料を仕入れる際、製品を消費者に届ける際で他社に配送を依頼した場合などが該当する可能性があり、上流の意味がビジネスで使われる場合と異なるので注意が必要です。

全ての配送を自社で行っている事業者を除いた多くの事業者に、カテゴリ4に当てはまる温室効果ガスがあります。

この記事では、カテゴリ4の範囲や計算方法について、具体例などを用いて紹介しています。

目次

カテゴリ4では、輸送・配送時の温室効果ガス排出量を計算

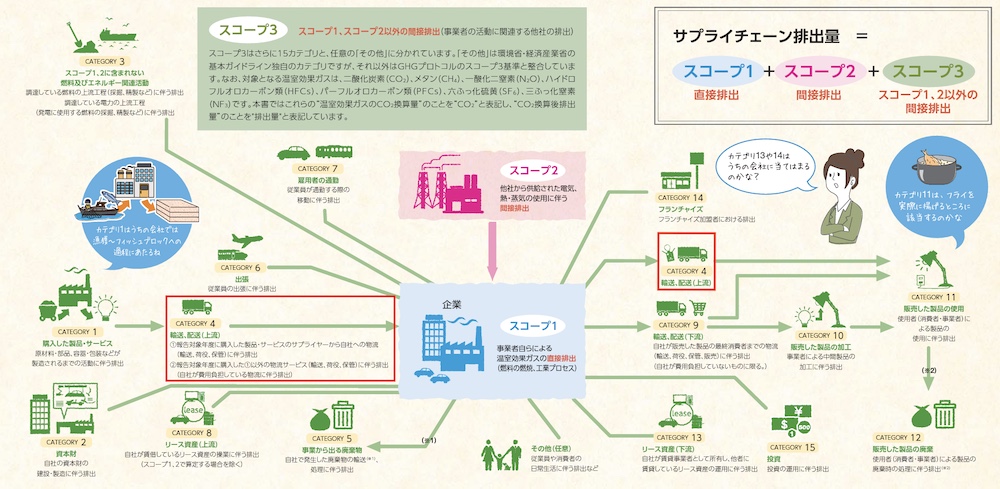

Scope1、2、3全体図

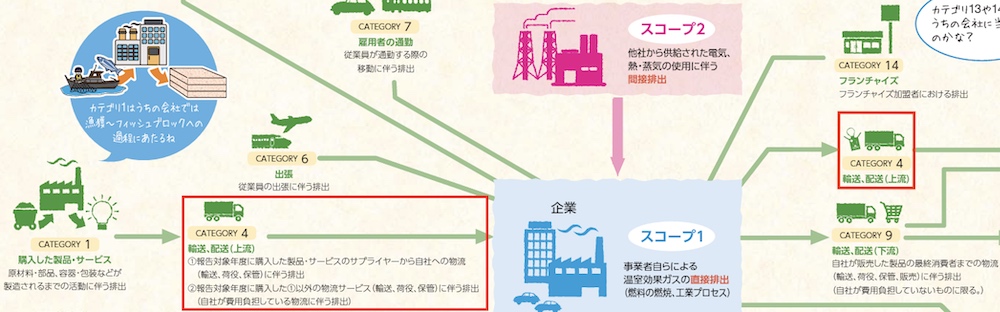

カテゴリ4クローズアップ

スコープ3カテゴリ4(Scope3 Category4)に該当する温室効果ガスは輸送、配送(上流)です。

- 報告対象年度に購入した製品・サービスのサプライヤーから自社への物流 (輸送、荷役、保管)に伴う排出

- 報告対象年度に購入した1以外の物流サービス(輸送、荷役、保管)に伴う排出(自社が費用負担している物流に伴う排出)

上記のいずれかに当てはまる輸送、配送がカテゴリ4に該当します。

たとえば、事業者がコーヒーショップの場合でご説明します。コーヒー豆は海外で栽培されており(1次サプライヤー)、日本の企業がコーヒー豆を購入し(2次サプライヤー)、コーヒー豆を仕入れて販売する(算定する事業者)といった関係性がある場合、2次サプライヤーから事業者への配送が1に該当します(輸送や配送を事業者が行う場合を除く)。

1次サプライヤーから2次サプライヤーへの輸送でも温室効果ガスは発生しますが、カテゴリ4では算出しません。

1次サプライヤーより上流での輸送・配送はScope3カテゴリ1に含まれています。

次に、2は、最後に記載された「自社が費用負担している物流に伴う排出」であることがポイントです。

これは1でも共通することですが、算出を行う事業者が第三者に費用を支払って行った輸送・配送がカテゴリ4に当てはまります。

そのため、事業主で製造した商品を他企業に送る際に、事業主が費用を支払って第三者に依頼して行っているのであれば、これもカテゴリ4に該当します(上の図で、Scope1より右側にもカテゴリ4がありますが、このケースです)。

環境省の資料には、「輸送、配送(上流)」と書かれていますが、温室効果ガス排出量の算定においては、事業主が費用を支払い、第三者に輸送・配送を依頼することが上流に該当し、上流、下流という意味が、一般的な作業工程で使う時とは異なりますのでご注意ください。

空輸では輸送・配送完了後の移動を含むケースも

荷物の配送においては、サプライヤーから事業者に届くまでに目が行きがちですが、トラックも飛行機も、配送を終えたら元の場所に戻るために移動をし、その際にも温室効果ガスを排出しています。

このトラックや飛行機が戻る際の移動で排出した温室効果ガスの排出量も計算に含むケースもあります。

それは、空輸の際に以下のいずれかの条件を満たすケースです。

- 輸送事業者と車建て(荷物当たりではなく車当たりでの輸送)で期間単位で契約している

- 車建てで輸送区間ごとに契約しているが契約形態から見て他者の貨物輸送を行うことが実質的に不可能である

出典:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための基本ガイドライン(Ver.2.4)」

つまり、年契約などで自社の輸送のためだけに輸送機を契約しているケース、1回の輸送分のみで輸送機を契約しているけど、輸送機が他に物品を積んで戻ることができないケースなどが該当します。

カテゴリ9やScope1などとの違いを知れば、カテゴリ4の範囲がわかる

輸送・配送に関連する各Scope、カテゴリの違い

| Scope・カテゴリ | 概要 |

|---|---|

| Scope3カテゴリ4(上流) | ・サプライヤーから物品やサービスを調達し、他社に配送を依頼(荷主:自社、他社)・卸先や消費者への商品の配送を他社に依頼(荷主:自社) |

| Scope3カテゴリ9(下流) | ・卸先や消費者への商品の配送を他社に依頼(荷主:他社) |

| Scope1 | ・サプライヤーから物品やサービスを調達、卸先や消費者への商品の配送を自社で行う |

| Scope3カテゴリ3 | ・サプライヤーから原油を調達し、他社に配送を依頼(荷主:自社、他社) |

| Scope3カテゴリ5 | ・廃棄物処理業者への廃棄物の配送を他社に依頼(荷主:自社、他社) |

輸送・配送に関連するScopeとカテゴリの一覧を表にまとめました。

輸送・配送は、条件が一つ違うと該当するScope、カテゴリが異なる可能性がありますので、算定の際は気をつけましょう。

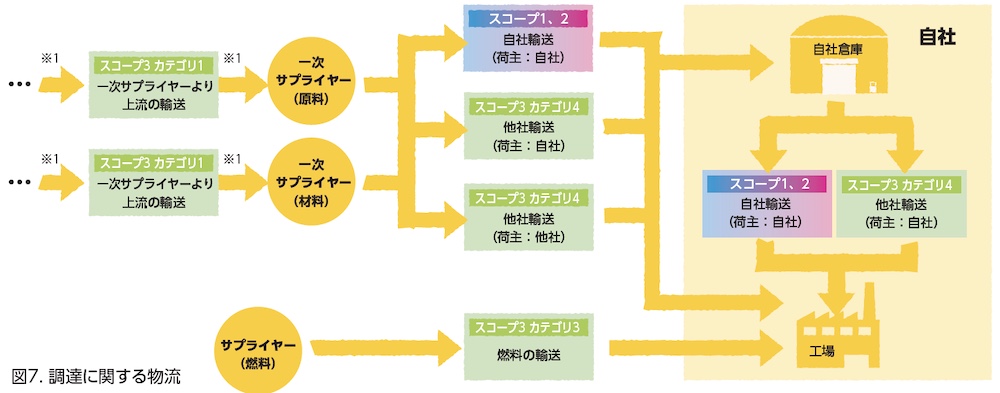

物品が事業者に届くまでと、製品などの出荷に分けた、カテゴリ4とその他のScope、カテゴリとの違いを、環境省が発行している「物語でわかるサプライチェーン排出量算定」で使われている図解を用いてご説明します。

物品が事業者に届くまで

一次サプライヤーから事業主に物品が送られる際は、基本的にScope1、2またはScope3カテゴリ4に該当します。

自社に配送部門があり、自社のトラックなどで物品を取りに行っている場合はScope1、2に該当します(電気自動車の場合はScope2、その他はScope1が該当するイメージです)。

自社に配送部門がなく、宅配業者などに配送を依頼した場合は、配送にかかる費用の負担が事業主、サプライヤーのどちらであってもカテゴリ4に該当します。

また、事業主が電力会社で自社に送られてくる物品が燃料(石炭など)の場合は、燃料の輸送を算定する項目であるカテゴリ3で算定します。

その他、自社間で製品を運ぶ際(自社工場で制作した商品を店舗に運ぶなど)、自社の配送部門で行えばScope1、2ですが、配送作業を他社に依頼している場合はカテゴリ4で算定します。

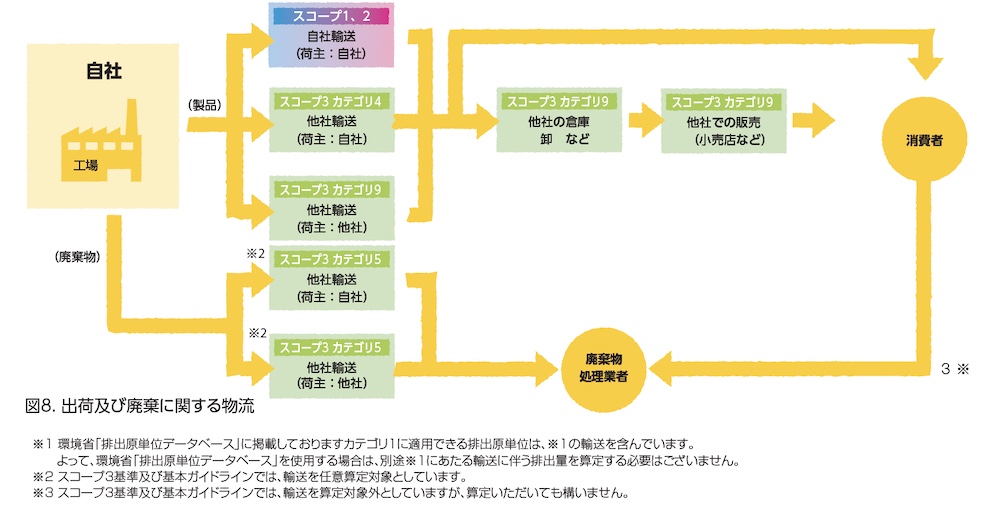

製品などの出荷

事業者からの出荷は、何を、どのように出荷するかで該当するScope、カテゴリが異なります。

まず、出荷するものが製品の場合、事業者の配送部門で製品を運んだ場合はScope1、2、配達業者などに依頼する場合は、自社が配達費用を支払えばカテゴリ4、製品を受け取る取引先や消費者が費用を支払えばカテゴリ9です。

物品が事業者に届くまでの配送では、配達費用の支払いが事業者でもサプライヤーでもカテゴリ4でしたが、事業者から製品を発送する際は、配達費用を事業者が支払った時だけカテゴリ4で算定します。

なお、自社から配達するものが製品ではなく廃棄物の場合は、配達費用の支払いに関係なくカテゴリ5として算定します。

カテゴリ4の具体例

- 家電メーカーが製品に使うネジを、配送業者を使って取引先から配送してもらった

- 貿易会社が海外の食品を輸入し、外部企業に依頼して船で輸送してもらった

- 自動車メーカーが、商品パンフレットを本社から全国の営業所に送付する際、配達業者を使用した

- 送料負担サービスを行う販売店が消費者に製品を送付する際に配達業者を使用した

ここまでご説明してきた内容をもとに、カテゴリ4に該当する具体例を記載しました。

上2つは、サプライヤーから他社輸送で物品を受け取ったケースで、配送を自社で行う場合を除きカテゴリ4に該当します。

3番目の例は、自社内での物品の移動ですが、配送を外部業者に依頼しているのでカテゴリ4で算定します。

4番目の例は、消費者や卸先への商品の配送で、事業者が送料を負担する契約になっていて配送業者を利用しているため、カテゴリ4に含まれます。

カテゴリ4に該当しない輸送・配送の具体例

- 家電メーカーの担当者が取引先に自社のトラックで向かい、製品に使うネジを受け取った(Scope1)

- スーパーマーケットが取引先である貿易会社に海外の食品を輸入してもらった(Scope3カテゴリ1)

- 自動車メーカーが、商品パンフレットを本社から全国の営業所に送付する際、自社の配送部門に依頼した(Scope1)

- 販売店が消費者に製品を送付する際に、送料を消費者負担で配達業者を使用した(Scope3カテゴリ9)

カテゴリ4に該当しない輸送・配送の具体例も、先ほどと類似したシチュエーションで記載しました。

1番目の例は、ネジの配送が外部であればカテゴリ4でしたが、こちらの例では事業者の担当者がトラックでピックアップしているので、Scope1になります。

2番目のケースは、配送業者を利用して輸入していることに変わりはありませんが、事業者が貿易会社ではなく、貿易会社から食品を購入しているスーパーマーケットに変わっています。

この場合、海外の食品を輸入する工程は1次サプライヤーより上流となるため、カテゴリ4では算出しません。

3番目のケースは、自社で配送を行っているため、カテゴリ4ではなくScope1に該当します。

4番目のケースは荷主が他社になるため、カテゴリ9で算定します。

カテゴリ4の計算方法

カテゴリ4に該当する温室効果ガス排出量の計算は、国内における輸送については、算定・報告・公表制度における特定荷主の算定方法を適用して算定することが基本とされており、計算式には以下の4種類があります。

| 名称 | 計算式 |

|---|---|

| 燃料法 | 燃料使用量×排出原単位 |

| 燃費法 | 輸送距離 / 燃費×排出原単位 |

| トンキロ法(トラック) | 輸送トンキロ×トンキロ法燃料使用原単位×排出原単位 |

| トンキロ法(鉄道、船舶、航空) | 輸送トンキロ×トンキロ法輸送機関別排出原単位 |

まず、3つの計算式で使用する「排出原単位」は、活動量あたりのCO2排出量のことで、製品ごとに値が決まっていて、排出原単位データベースというものに記載されています。

燃料法では、その排出原単位と輸送・配送の際の燃料使用量を用いて計算します。

燃費法は、輸送した距離、輸送に使用したトラックや鉄道などの燃費、排出原単位から算出する方法です。

トンキロ法は、貨物輸送量から算出する方法で、トンキロは「重量(トン)×輸送距離(キロ)」の計算式を用いて算出し、たとえば、50トンの貨物を100キロ輸送する場合は5000トンキロとなります。

「トンキロ法燃料使用原単位」と「トンキロ法輸送機関別排出原単位」は、トンキロ法で温室効果ガスの排出量を算出するために設定されている数値で、環境省が公表している「算定・報告・公表制度の概要」という資料などに数値が記載されています。

輸送シナリオをもとに算出することも多い

基本的な計算方法として4種類を紹介しましたが、自社で配送しているならともかく、他社に依頼して配送しているので、使用した燃料や輸送距離などは把握できないケースの方が多いです。

また、把握できたとしても、大手の配送業者などは、1台のトラックでさまざまな場所で荷物を集荷したり、届けたりしていますので、把握できた数値が計算に適切なものではない可能性もあります。

そのような時は輸送シナリオというものを作成し、それに基づいて温室効果ガスの排出量を算定することも認められています。

輸送シナリオは、輸送するトラックなどの積載量、輸送距離、積載率を仮定して当てはめて計算する方法です。

環境省の資料には、例として以下の輸送シナリオが記載されています。

国内輸送は、10 トントラックで 500 km 片道輸送、積載率 50 %とする。

このように仮定して割り出した数値を輸送トンキロとし、トンキロ法で計算を行います。

なお、国際輸送で輸送シナリオを作る際は、国内輸送シナリオ(海運輸送前後の陸運共に)にバルク運送船(80,000DWT以下)での海運輸送を追加して計上することになっています(海運輸送距離は「国間・地域間距離データベース」で確認をします)。

まとめ

Scope3カテゴリ4に該当する温室効果ガスについて、範囲や計算方法をご説明しました。

最後に、この章で触れたことの中から、大事なポイントをおさらいしましょう。

- カテゴリ4は他業者による事業者までの輸送・配送、事業者からの輸送・配送の一部が当てはまる

- 事業者までの輸送・配送は1次サプライヤーのみ該当。2次サプライヤー以前は非該当

- 事業者からの配送は、配送料の支払いが事業者の場合のみ該当

- 温室効果ガス排出量は、燃料使用量、輸送距離、輸送トンキロなどを用いて算出

- 燃料使用量などがわからない場合は、輸送シナリオを作って算出する

カテゴリ4は、Scope1と2、カテゴリ9などに該当するケースとの違いを理解すれば、対象となる範囲の把握はそこまで難しくありません。

ただし、温室効果ガス排出量の計算は、燃料使用量などを把握できず、輸送シナリオを作って計算するケースも多く、その際に難しい作業となる可能性がありますので、GHG排出量の算定支援サービスなどを利用するのも一つの手です。

算出の際は、カテゴリ9などと一緒に考えると効率的に進めることができます。

Scope3カテゴリ9について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。