欧州電池規則とは?対象製品・義務内容・企業対応を徹底解説

2025年2月18日。

この日は、電気自動車(EV)バッテリーのカーボンフットプリント(CFP)の申告開始日(※1)となっており、持続可能なバッテリーのライフサイクルを目指す「欧州電池規則(又は、欧州バッテリー規則)」の取り組みにおいて、CFP宣言は重要事項の1つとなっています。

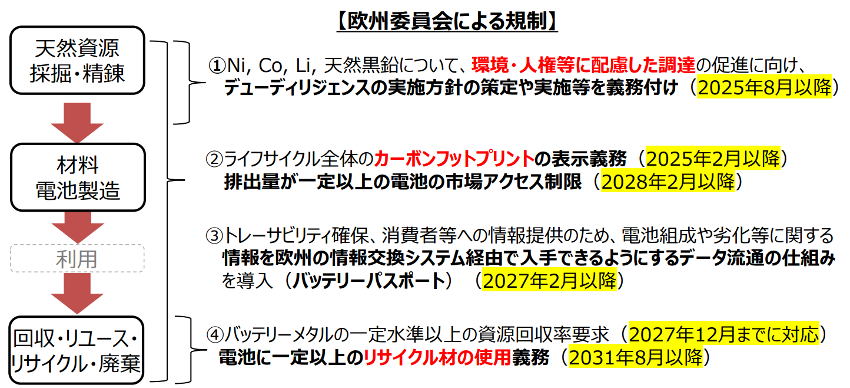

経済産業省:蓄電池産業戦略の関連施策の進捗状況及び当面の進め方について(2023年9月29日)

© https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy2/shiryo4.pdf

また、この欧州電池規則が制定された背景には、CARBONIX MEDIA上でも紹介している「欧州グリーン・ディール(※2)」が関係しています。従来の「電池指令」を強化するために発効されたこの「欧州電池規則」は、「欧州グリーン・ディール」内で掲げられている、2050年までの炭素中立を達成するために推し進められました。

そこで本コンテンツでは、欧州電池規則に関する理解を深めるにあたり、まずは本規則の概要を捉え、その後に具体的な規則の内容を確認していきます。そして、最後に日本(企業)への影響について紹介していきます。

(※1)厳密には、2025年2月18日または2024年2月18日までに採択される委任規則(計測方法)、実施規則(申告細則)の施行後12カ月後のいずれか遅い日以降に適用されます。但し、一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センターの情報によると、2024年8月時点でこのCFP宣言には遅れが生じており、2025年後半になる見込みとなっています。

(※2)2019年12月に発表された、脱炭素と経済成長の両立を図ることを目的とした工程表。詳しくは、「【最新解説】欧州グリーン・ディールとは?その目的と影響を徹底解説」を併せてご確認下さい。

欧州電池規則の概要について

EU Battery Regulationと呼ばれる欧州電池規則は、EU域内で使用されるあらゆる種類の電池(※3)を対象として、電池の使用や廃棄にかかる目標設定や再利用を義務付けることが定められています。具体的には、使用済み電池の回収率や原材料の再資源化率について目標を設定するほか、一部の電池では回収した原材料を一定の割合で再生利用することが求められています。また、規則内では電池製品の原材料の調達から製造工程、廃棄やリサイクル品までにいたる全段階を可視化させることを義務づけています。

従前の電池指令は、電池の製造工程における有害物質の使用制限や使用済みの電池の適切な回収、リサイクルなど環境性能の向上を主な目的とされていましたが、この欧州電池規則はこれらの目的に加え、電池の製造にかかる人権問題や人々の健康被害、環境問題などに関しても考慮されている点が特徴の一つとなっています。

電池指令と欧州電池規則の目的の違い

| 法制度 | 主目的 |

| 電池指令 | 電池、ないしは電池のライフサイクルに関係する全ての事業者の環境性能の向上を目指す。 (例)電池の製造工程における有害物質の使用制限や使用済みの電池の適切な回収、リサイクルなど |

| 欧州電池規則 | 2020年12月に新たな「電池規則」案として提案された” Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020”の中では、以下の3点が規則の目的として掲げられています。 —– 1)共通の規則によって公平な競争条件を確保し、EU市場(製品、プロセス、廃棄電池、リサイクル品を含む)の機能を強化する 2)循環型経済を促進する 3)電池のライフサイクルの全段階を通じて環境および社会的影響を削減する これら3つの目的は相互に強く結びついている。 —–

|

このように、電池指令がベースとなり欧州電池規則は定められましたが、本規則の提案から公布、施行に至るまでには、EU他、欧州委員会(EC)や欧州議会(EP)による検討が重ねられています。

欧州電池規則の施行までの流れ

| タイムライン | 概要 |

| 2020年12月10日 | ECから、循環型経済への移行を実現するための行動計画の一部として、これまでの「電池指令(2006/66/EC)」を改正した新たな「電池規則」案が提案・発表される。 |

| 2022年3月10日(EP)、14日(EU理事会) | ECの提案に対して、規則の内容に関する意見が異なっていたEPとEU理事会によるそれぞれの修正案を採択される。 |

| 2022年12月9日 | EU理事会・EC・EPの三者によって、2006年に発効の「電池指令」を改正する新たな「電池規則案」について、暫定的に政治合意が行われる。 |

| 2023年7月28日 | EU官報で公布される。 |

| 2023年8月17日 | 「欧州電池規則」として施行される。 |

| 2024年以降 | 順次、規定された開始時期に沿って各義務が適用される。 |

また、電池は以下の5種類に分類されています。なお、EV用電池とLMT用の電池の2種類は、2022年3月10日のEPによる修正案の段階で新たに追加されています。

①ポータブル電池

②産業用電池

③始動・照明・点火(SLI)用電池

④電気自動車(EV)用電池

⑤軽量輸送手段(LMT)用電池(※4)

このように欧州電池規則では、EU市場内で販売される自動車用や携帯用、輸送手段用など、様々な用途で用いられるあらゆる製品に組み込まれた電池を対象としており、生産者や販売業者に対して、該当する製品が規則の要件に適応していることを確認する義務を命じています。そのため、対象となる企業は、生産登録簿への登録やCEマーク(※5)の有無の確認、欧州電池規則に適合しない電池製品がすでに流通している場合の措置や通知などを行う必要があります。

(※3)但し、以下に掲げる軍事・宇宙・原子力産業に必要な機器に組み込まれた電池は適用対象外となっています。

①加盟国の安全保障上の基本的な利益の保護、武器、弾薬、軍需資材に関係する機器

②宇宙に送るために設計された機器

③核施設の安全のために設計された機器

(※4)Light Means of Transportの略で、電動アシスト自転車や電動スクーターなどの軽量輸送手段の牽引に使用される電池。

(※5)Conformité Européenne(フランス語)の略で、製品が分野別のEU指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合していることを示すマーク。CEマークがついていない製品は、EU圏に輸出することができません。

具体的な規則の内容について

欧州電池規則では、以下のような内容が取り挙げられています。

—–

- メーカーによる使用済みバッテリーの回収率の達成義務(collection rate)

- 使用済みバッテリーからの再資源化率の達成義務(minimum levels of materials recovery)

- リサイクル効率(recycling efficiency)の達成義務

- バッテリー原材料への再生材使用率(recycled content)の達成義務

- バッテリーの交換

- ラベル、QR コードの表示

- バッテリーパスポート(電子記録)の導入

- デューディリジェンス(※6)規則

- 一般用途の非充電式ポータブルバッテリーの使用の段階的な廃止

EUバッテリー規則とドイツを中心としたバッテリー生産・リサイクルの動き(2023年11月)より一部引用、改変

—–

冒頭でお伝えしたCFP宣言は、本規則の第1章第7条にて言及されており、EVバッテリーや2kWh超の充電可能な産業用バッテリー、LMTバッテリーについて、製造工場の情報やバッテリーモデルに関する情報等を含むCFPを宣言することが求められています。また、その際の調査結果はWebサイトに公表し、今後は製品にラベルを付与することが義務付けられています。

(※6)企業に課せられる注意義務、責務。

日本(企業)への影響について

このような欧州電池規則の制定やそれに伴うEU市場の変化を受け、日本国内でも影響を受けることが予想される自動車産業や蓄電池産業を中心に、様々な対策が検討され始めています。例えば、欧州電池規則の施行を翌年に控えた2022年には、経済産業省が主導となり、サステナブルな蓄電池のサプライチェーン構築を目指すための「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」が発足されました。この研究会では、①蓄電池のライフサイクルでのGHG排出量の見える化、②蓄電池のリユース・リサイクルの促進、③材料の倫理的調達の担保、④これらを実現するためのデータ流通、の4つの論点から蓄電池の製造・流通・廃棄過程について協議が進められています。

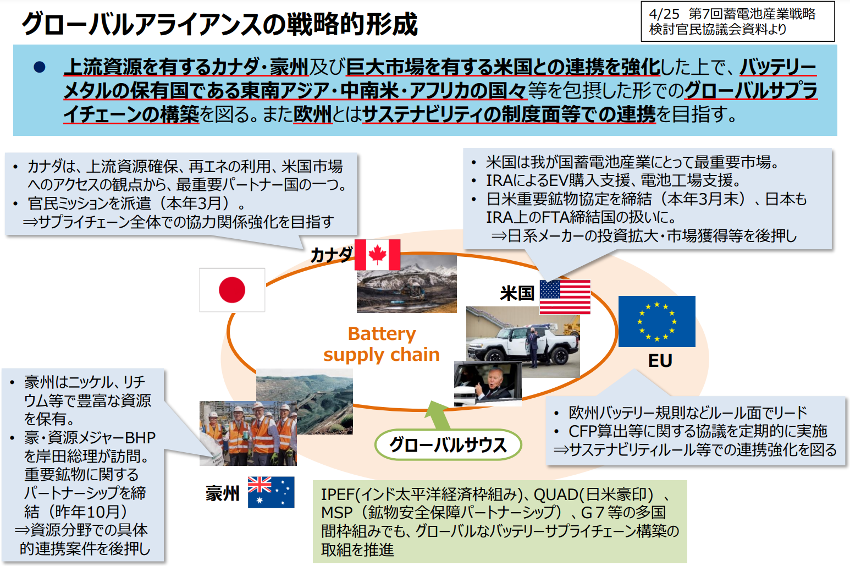

また、官民一体となって世界各国の蓄電池産業の取り組み(※7)にも着目し、日系企業が蓄電池分野で競争力を向上するために必要な技術や要素についても検討が行われています。

経済産業省:蓄電池産業戦略の関連施策の進捗状況及び当面の進め方について(2023年9月29日)

© https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy2/shiryo4.pdf

企業に求められる対応

(自動車産業の場合)

例:EV車のバッテリーに関する環境基準や、リサイクル・破棄に関する規定に対応するための技術開発やサプライチェーンの見直しなど

(蓄電池産業の場合)

例:蓄電池の持続可能性や性能、耐久性に関する厳格な基準に適合した製品の開発・生産、エコデザインの強化や技術革新など

(※7)各国の蓄電池に関する政策の例として、アメリカの環境・エネルギー政策や中国の14次五カ年計画

まとめ

本コンテンツでは、欧州電池規則とその周辺知識の理解を深めるために、従前の電池指令も併せて確認しながら、本規則の目的や施行までの流れ、その他規則の建付けや日本(企業)への影響についてお伝えしてきました。

規則の内容からも明らかなように、欧州電池規則は、環境負荷の低減や資源の効率的な利用を目指した重要な取り組みとなっています。それに加えて、電池のライフサイクル全体にわたる持続可能性が追求されることで、メーカーや消費者、さらには社会全体にプラスの影響を与えることが期待されています。欧州電池規則が本格的に適用されていくと、EUや周辺諸国のみならず、日本企業にもさまざまな影響がもたらされるでしょう。そのため企業側の対応としては、あらかじめ本規則の内容を十分に把握し、規則の適用に備えて入念な準備を進めることが求められます。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。