EU-ETSの仕組みを簡単解説!排出権取引の基本と企業の対応策

2023年6月、EU(欧州連合)では欧州グリーン・ディール(※1)を具体化するための一連の法案改正を提案したFit for 55(※2)の一環で、EU-ETS、いわゆるEU排出量取引制度を改正する指令が施行されました。今回は主に、①既存のEU-ETSの改正、②EU-ETS IIの導入、③CBAM(※4)の導入の3項目が改正のポイントとなっており、2030年のGHG削減計画(※3)達成を目的としています。また、今回の改正により、EU内における気候変動対策がより強化されることが期待されています。

そこで本コンテンツでは、EU-ETSの概要や制度の基本的な仕組みについて、前半部分で解説していきます。そして後半部分では、企業も関わる実務的な観点から、これまでのEU-ETSの推移と改正指令の具体的な内容、企業への影響と今後の制度面における見通しについてお伝えしていきます。

(※1)2019年12月に発表された、脱炭素と経済成長の両立を図ることを目的とした行程表。欧州グリーン・ディールは特に、運輸、エネルギー、農業、建物など経済の全ての分野と、鉄鋼、セメント、繊維および化学などの産業を網羅。

(※2)EUの政策執行機関である欧州委員会が2021年に発表した気候変動対策に向けた政策パッケージ。

(※3)Carbon Border Adjustment Mechanismの略。炭素国境調整メカニズム。

(※4)GHG排出を、1990年比で少なくとも55%削減する計画。

EU-ETSの概要について

European Union-Emissions Trading Systemの略で、2005年より世界初の大規模な排出権取引制度としてEU内で導入・運営されている排出権取引制度のことを表しています。1997年の京都議定書で先進国37ヵ国に対して法的拘束力のあるGHGの削減目標が設定されたことがきっかけとなり、この目標を達成するための政策としてEU-ETSは制定されました。具体的な内容としては、GHGの排出量に年次の上限(キャップ)を設定し、余剰排出枠や不足排出枠の売買(トレード)を可能とする手法を通じて、GHGの効果的な削減を目指す制度となっています。

キャップ&トレード方式

- キャップ(総量規制):EU内で温室効果ガスの総排出量に上限を設定すること。

- トレード(取引):排出枠を市場で売買可能にすること。

現在では、EU-ETSは排出量取引のパイオニア的な存在となっており、2024年3月時点で、全EU加盟国27カ国に、アイスランド、リヒテンシュタインおよびノルウェーの3カ国を加えた欧州経済領域(EEA)内で運用されています。

また、EU-ETSに基づく排出枠取引市場は、世界最大規模の炭素市場となっています。EU-ETSの対象施設からの排出量は、これまでに約40%が削減されており、2020年時点では2005年比でEUの温室効果ガス排出量の約43%の削減を達成しました。このように、EU-ETSはEUおよびEEA内の気候変動対策の中心的な政策として機能しており、他の国や地域のカーボンプライシング(CP)政策のモデルケースにもなっています。

一方で、EU-ETSの対象となるセクターは、主に電力部門や産業部門です。具体的な事業セクターとしては下図の通り、エネルギー消費量が多いエネルギーセクターや製造セクター、航空セクター、海運セクターなどが挙げられます。約1万施設が対象で、欧州におけるGHG排出の約40%がこれらの対象セクターから排出されています。

EU-ETSの対象となる主な事業セクター

| EU-ETSの対象となる主な事業セクター | GHGの種類 |

| 定格熱量20MWを超える燃料燃焼施設 | CO2 |

| エネルギー集約産業施設: 製油、コークス、鉄鋼、二次アルミニウム、セメント・クリンカー、ガラス、石灰、レンガ、セラミック、パルプ、製紙・段ボール、石油化学、アンモニア、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水素製造など | |

| GHGの回収・輸送・地中貯留施設 | |

| 航空事業(EEA発着、EEA 発スイスまたは英国着) | |

| 建物、道路輸送、その他の小規模産業(EU-ETS II) | |

| 海運事業(EEA域内 100%、EEA域内外 50%) | CO2、CH4(メタン)、N2O(亜酸化窒素) |

| アルミニウム製造 | CO2、PFC(パーフルオロカーボン) |

| 硝酸・アジピン酸・グリオキサール・グリオキシル酸製造 | CO2、N2O(亜酸化窒素) |

EU-ETS指令(Annex I、Annex IIIをもとに、筆者作成

このように、各企業や施設は割り当てられた排出枠を超えないように排出量を調整し、排出枠の総量を徐々に減少させることで長期的な排出削減も実現している状況です。

またGX-ETSが、企業が自主的に目標を設定し、取り組み状況について第三者による評価を受けながら排出量を削減していくのに対し、EU-ETSは対象となる事業所や施設に対して、あらかじめ排出枠が設定される義務的な取り組みであることも特徴の一つです。

EU-ETSとGX-ETSの違い

| 特徴 | |

| GX-ETS | 企業が自主的に目標を設定し、取り組み状況について第三者による評価を受けながら排出量を削減していく。 |

| EU-ETS | 対象となる事業所や施設に対して、あらかじめ排出枠が設定される。 |

EU-ETSの仕組みについて

ここでは、EU-ETSの理解を深める上で、排出量のMRV(※5)、排出枠の割り当て方法、価格動向と市場メカニズムの3つの仕組みに絞って解説していきます。

排出量のMRVについて

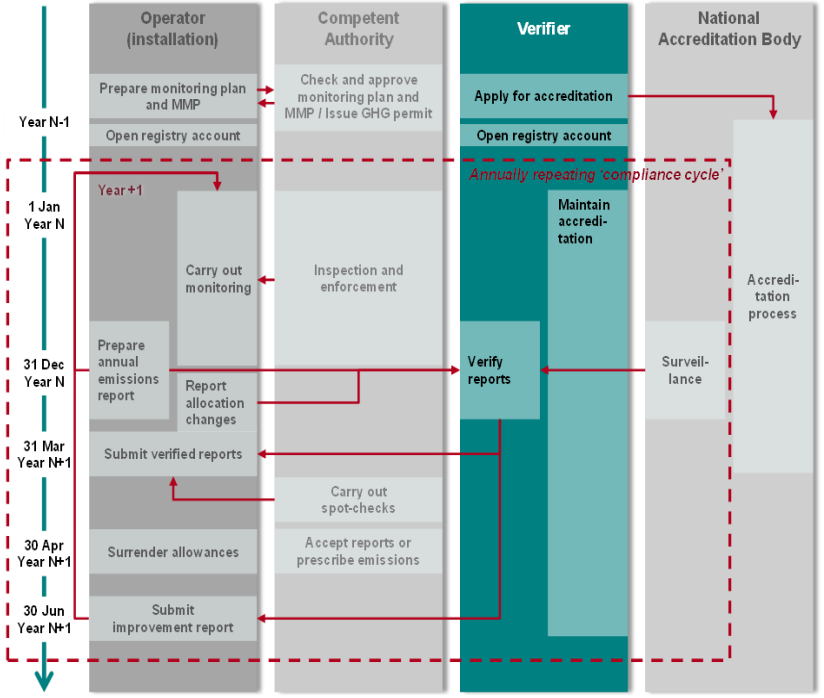

いわゆるEU-ETSの年間サイクルにおいては、基本的に次の4つのポイントを押さえておく必要があります。

- 各年の開始時:必要な排出枠を確保

- 年間を通じて:排出量のモニタリング

- 翌年3月末まで:前年の排出量を報告

- 4月末まで:排出量に応じた排出枠の償却

EU ETS Accreditation and Verification – Quick guide for verifiers Version of 21 March 2022:

STEP 1: UNDERSTAND OBLIGATIONS

© https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-05/quick_guide_verifiers_en.pdf

排出枠の割当方法について

EU-ETSでは、EU全体で排出枠の上限を設定しており、上限の範囲内で対象となる事業者が排出枠の無償割当を受けるか、オークションによる有償割当を受けることになります。三章の図表「EU-ETSの推移」でもお示ししていますが、以前は無償割当が原則であったのに対し、第3フェーズ以降はオークションによる有償割当が原則となってきています。なお、現在のステイタスとなっている第4フェーズでは、無償割当の割合が更に削減されています。

無償割当の特徴

- カーボンリーケージ(※6)のリスクが高い産業向け。

- ベンチマーク方式を採用し、効率の良い施設ほど有利になる。

- 割当量は、徐々に減少している。

有償割当(オークション)の特徴

- 発電部門を中心に実施している。

- 各国がプラットフォームを通じて実施している。

- 収益は気候変動対策に活用されている。

価格動向と市場メカニズムについて

EU-ETSの排出権価格は、需要と供給のバランスによって決定されています。例えば、2022年の例でいうと、フランスで多数の原子力発電所が運転を停止し、ドイツで原子力発電が段階的に廃止になり、欧州全域で干ばつが発生する事態が重なって生じたことにより、原子力と水力による電力の供給量が大幅に減少しました。その結果、脱炭素の電力の減少は石炭火力と石油火力による発電を増加させることになり、結果として排出枠の価格高騰をもたらしています。

例:53ユーロ/t(2021年)⇒80ユーロ/t(2022年)

その他にも、制度改革による需要と供給の引き締めや、再生可能エネルギーへの移行加速、投資家の市場参入への増加などによって、排出権価格に影響が及ぼされる可能性があります。

(※5)Measurement, Reporting and Verification の略。温室効果ガスの排出量を測定、報告、検証の一連のプロセス。

(※6)GHGの排出規制が厳しい国の企業が、規制の緩やかな国へ生産拠点や投資先を移転し、結果的に世界全体の排出量が減少しない状況。

EU-ETSの推移と改正指令の具体的な内容について

EU-ETSは、2003年に発効した EU-ETS指令に基づき、2005 年から当時のEU 加盟国25カ国において導入されて以降、第1フェーズから第4フェーズに分けて運用されてきており、現在は第4フェーズに至っています。

当初は 1997 年に採択された京都議定書で定められたGHGの削減目標達成のための制度としてEU-ETS は導入されていましたが、第3フェーズ以降はEUの気候変動対策に合わせて制度や削減目標を改正しています。

EU-ETSの推移

| 第1フェーズ | 第2フェーズ | 第3フェーズ | 第4フェーズ | |

| 対象期間 | 2005年-2007年 | 2008年-2012年 | 2013年-2020年 | 2021年-2030年 |

| 対象 | エネルギー エネルギー多消費産業 | (追加) 航空(2012 年-) | (追加) アルミニウム製造、非鉄金属製造など。 | (追加) 海運(2024 年-) EU-ETS II 建物/道路輸送/ 小規模産業(2027年-) |

| 排出枠の設定 | NAP経由 国別にキャップ設定 | NAP経由 国別にキャップ設定 | EU内でキャップ設定 | EU内でキャップ設定 |

| 排出枠の割当 | グランドファザリング方式 | グランドファザリング方式 | ベンチマーク方式 | ベンチマーク方式 |

| 割当方法 | 無償割当 | 主に無償割当 (一部ベンチマーク/ オークション) | 主に有償割当〔オークション〕 (一部無償割当) | 主に有償割当 〔オークション〕(一部無償割当) |

| 対象ガス | CO2 | CO2 | CO2 N2O PFC | (追加)CH4 |

| 方針 | 京都議定書の削減目標達成のための体制構築 | 京都議定書第一約束期間(2008年-2012年)の削減目標達成 | EUの低炭素化政策の実現 | EUの気候変動政策欧州グリーン・ディール、Fit for 55の実現 |

| 削減目標 | -(試用期間) | 1990 年比 8% | 1990年比20% | 1999年比55%以上 |

European Commission, Development of EU ETS (2005-2020) をもとに、筆者作成

また、冒頭でもお伝えしたように、EUでは2030年のGHG削減計画の達成に向けて、2023年6月にFit for 55の一環で、EU-ETSを改正する指令が施行されました。主な改正は以下の3項目です。

①既存のEU-ETSの改正

- 削減目標の引き上げ(2030年までに、43%⇒62%〔2005年比〕)

- 排出枠の無償割当の縮小。

- (対象として、)海上輸送の追加。

- MSR(※7)の修正。

- イノベーション基金および近代化基金(※8)の修正。

②EU-ETS IIの導入

- 脱炭素化が十分進んでいない道路輸送と建物の暖房などに関し、別立ての排出量取引制度(EU-ETS II)を創設。

③CBAMの導入

- カーボンリーケージ対策として、CBAMを導入。

(※7)Market Stability Reserveの略。市場安定化リザーブのことを表しており、市場に出回っている余剰の排出権について一定の範囲(排出枠リザーブ)を決め、市場に流通する排出権がその範囲よりも多ければ供給量を減らし、少なければ市場への排出権の供給を増やすといった調整を行うことにより、排出枠取引価格を合理的な水準で安定させることを狙った仕組み。

(※8)運輸事業振興助成交付金をもとに創設される基金で、トラック運送事業の近代化や合理化を目的とした融資制度。

企業への影響と今後の制度面における見通しについて

EU-ETSの改正に伴い企業が受ける影響として、以下の3種類が考えられます。マイナスの側面だけではなく、ビジネス機会という視点ではプラスの側面も想定されます。

①コスト面への影響

直接的に企業に打撃を与える可能性の高い要因の一つに、コスト面が挙げられます。これらの影響力を最小限に抑えるためには、排出量モニタリングの厳格化や排出権取引の専門知識の習得、中長期的な排出削減計画の策定が必要になってきます。

(例)

- 排出権購入費用の増加

- 電力価格への転嫁による間接的なコスト上昇

- 設備投資や運営費用の増加

②サプライチェーンへの影響

EU-ETS(Ⅱ)は、直接の規制対象でない企業にも以下のような影響を及ぼします。

(例)

- EU向け製品の炭素含有量の把握

- サプライヤーの選定基準の変更

- 製品価格への影響

③ビジネス機会の創出

排出権取引制度を有効に活用することで、①、②で挙げるような企業側にかかる負担だけではなく、新たなビジネス機会を創出するきっかけにもなり得ます。

(例)

- 低炭素技術への投資機会の創出

- 排出権取引関連サービスの展開

- グリーン製品・サービスの開発

また、EU-ETS(Ⅱ)における今後について、制度面や国際競争力、技術革新の観点から以下の展望と課題が考えられます。

①制度の拡充と深化

(例)

- CBAMとの連携強化

- 他の国や地域の排出権取引制度との連携可能性

- 新技術への対応(水素、CCUS等)

②国際競争力への影響

(例)

- カーボンリーケージ対策の実効性

- グローバルなカーボンプライシングの進展

- 国際競争力維持と気候変動対策の両立

③技術革新との関係

(例)

- イノベーション基金による支援

- 新技術の普及促進

- ベンチマーク方式の見直し

まとめ

本コンテンツでは、EU-ETSとその周辺知識の理解を深めるために、制度の構造やEU-ETSの変革、今後の展望などを中心に解説してきました。

EU-ETSは、世界の脱炭素化を牽引する重要な制度として、その影響力を拡大し続けています。日本企業にとっても、直接的な規制対応だけでなく、グローバルなビジネス環境の変化という観点から、その動向を注視し続ける必要があります。特に、CBAMの導入や制度の段階的な強化により、EU市場に関わるすべての企業が何らかの形で影響を受けることは避けられません。一方で、これらの変革は単なる規制対応としてだけではなく、企業の競争力の強化や新たなビジネス機会の創出につながる可能性も秘めています。そのため、日本企業も今後も引き続き技術革新やグローバルな政策動向を踏まえながら、戦略的な対応を進めていくことが重要となるでしょう。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。