地球温暖化対策とは | 環境省が掲げる「身近に取り組める地球温暖化対策」を読み解きながら解説

「地球温暖化対策(以降、温暖化対策と記載)」という言葉を聞いて、皆様はどのような内容を思い浮かべますでしょうか。ご自身で日々実践されている温暖化対策に向けた具体的な取り組みを思い浮かべる方もいらっしゃれば、これからの夏の時期にまさに実感しやすい暑さ対策そのものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。実際に各自治体のHPを確認しても、温暖化対策に関する切り口は様々です。例えば、以下にお示ししている千葉県船橋市が温暖化対策に向けて発信しているコンテンツだけでも、温暖化対策の種類(緩和策と適応策について(※1))やアクションプラン、節約メニューの紹介(画像参照)や温暖化対策の動画など、内容が豊富になっています。

そこで、本コンテンツでは環境省が「身近に取り組める地球温暖化対策」として掲げている内容にフォーカスをあてて解説していきます。国がどのような施策を考え、どういった温暖化対策に関する具体的な取り組みの実践を私たち国民に求めているのか、という視点で読んでいただけますと幸いです。

(※1)緩和策とは、温室効果ガスの排出の抑制や、森林等の吸収作用を保全及び強化することで、地球温暖化の防止を図るための施策を表しています。一方で、適応策とは地球温暖化がもたらす現在及び将来の気候変動の影響に対処する施策を表しています。両者は、気候変動の影響のリスクを低減するための相互補完的な施策となっています。

平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書:第2節 新たな枠組みを踏まえた緩和策

© https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/html/hj1601010202.html

目次

環境省が掲げる「身近に取り組める地球温暖化対策」とは

環境省のHPでは、以下の8個のコンテンツが発信されています。コンテンツの中には、取り組みが既に終わっているものや別の形に切り替わっているものもありますが、大きな枠組みとしては、①ライフスタイルの変化を促すもの、②具体的な取り組みを表彰し、モデルケースとして示しているもの、③温暖化対策に関する国民の意思変化を調査するもの、の計3つに分類されます。2章からは、この3つの分類に沿って、取り組み内容の詳細を確認していきます。

▷COOL CHOICE(クールチョイス)

COOL CHOICEとは、CO₂などの温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」など、日々の生活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取り組みを表しています。国民運動の一つとしてCOOL CHOICEは位置づけられており、現在では脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る「デコ活」に移行しています。

環境省:COOL CHOICE ダウンロードツール

© https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/tool.html

⇓

「デコ活」

環境省:「デコ活」 ~くらしの中のエコろがけ~ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

© https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20240501_decokatsu_overview.pdf

▷気候変動アクション環境大臣表彰

「気候変動の緩和」及び「気候変動への適応」に関し顕著な功績のあった個人又は団体(自治体、企業、NPO/NGO、学校等。共同実施も含む。)に対しその功績をたたえるため、環境大臣により表彰が行われています。国内での活動に留まらず国際貢献に係る活動も含まれており、①開発・製品化部門、②先進導入・積極実践部門、③普及・促進部門の3つの部門が表彰の対象となっています。

環境省:令和和5年度気候変動アクション環境大臣表彰

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/

▷家庭での取組

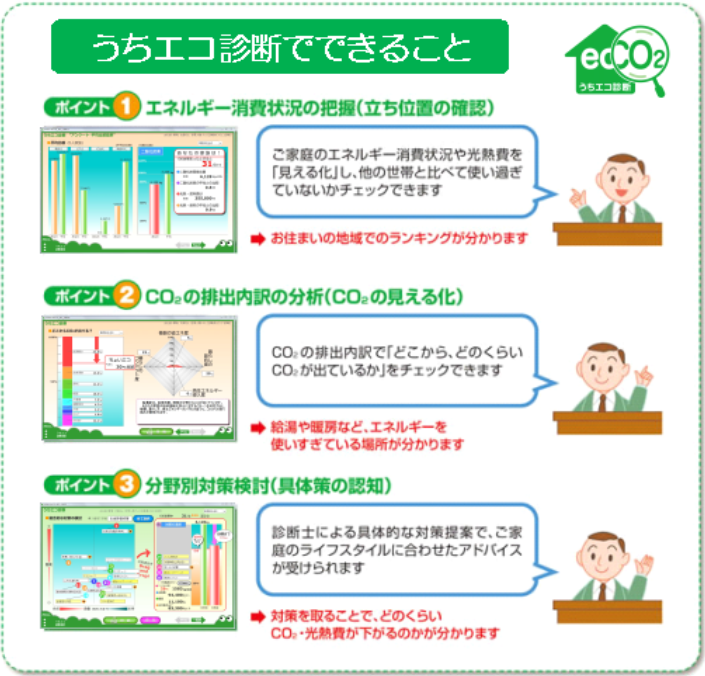

家庭エコ診断の推進や低炭素社会の実現に向けた住宅の整備、HEMS(※2)の活用が検討されています。

環境省:家庭エコ診断の推進

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/uchi_eco/shindan.html

▷ライフスタイルイノベーション

低炭素型社会の実現に向けた新たなライフスタイルをとらえ、NEB(Non Energy Benefit)という新たな指標を用いながら、それを促進していこうとする取り組みを表しています。地域資源や高断熱性住宅・エコリノベーション、空調制御、パッシブクーリング(※3)などを活用したり、緑化空間を作ったり、エコマルシェ(※4)を開催したりするなど、様々な方法でNEBを目指すことを掲げています。

▷地球温暖化防止活動 環境大臣表彰

「気候変動アクション環境大臣表彰」の前進となる取り組みになります。地球温暖化防止活動 環境大臣表彰においては、①技術開発・製品化部門、②対策技術先進導入部門、③対策活動実践・普及部門、④環境教育活動部門、⑤国際貢献部門の5つの部門が表彰の対象となっていました。

▷意識調査

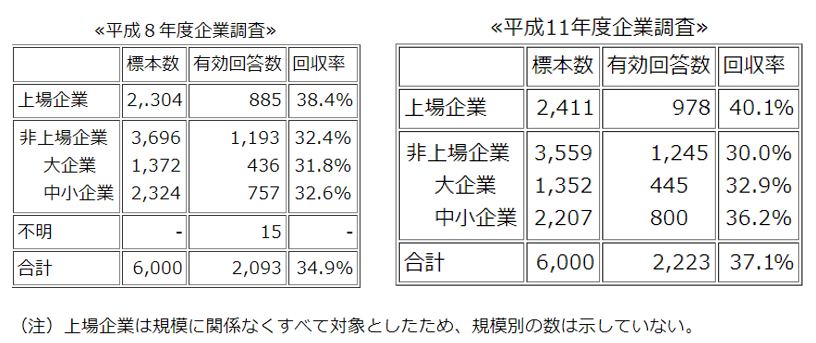

地球環境への負荷の低減を目指すために、どのような方向に社会システムが進んでいくべきかをテーマとして、モノやサービスを生み出す企業と、それによって生活を維持する消費者とのコミュニケーションに注目した調査・分析を行いました。平成8年に第1回目の調査、平成11年に第2回目の調査が行われており、当時の結果としては以下の通りです。

- 3年間に、驚くほど企業の環境対策についての認識や実際の行動が進展。

- 地球環境問題をめぐる認識では、「業界団体に働きかけるなど可能なことはできるだけ対応している」が回答全体で10ポイント近く増加し、環境対策に肯定的な企業が増大。

- 環境ISOと呼ばれるISO14001認証についても数多くの企業が関心を持って情報交換を実施。

- 平成8年度調査結果にみられた、企業規模、上場の有無、業種別の認識および対応の差は残存。

- 消費者とのコミュニケーションについても大きな進展は無し。特に企業が実際に行っている対策と、消費者が企業に望んでいる対策の食い違いは大きく、企業の環境対策のアピールの難しさが伺える結果。

環境省:「地球環境問題をめぐる消費者の意識と行動が企業戦略に及ぼす影響(企業編)」調査概要

© https://www.env.go.jp/press/files/jp/1021.html

その他にも、家庭における節電・CO2削減行動に関する調査(夏期・冬期調査)や地球環境とライフスタイルに関する世論調査も行っています。

▷家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 試験調査

家庭からのCO2排出量の効果的な削減対策の推進や立案、削減計画の策定などの基礎資料となる統計調査を創設するにあたり、その試験的な調査として、家庭における詳細なCO2の排出実態を把握して、当該統計調査の設計の検討に資する基礎資料を得ることを目的として実施している調査を表しています。

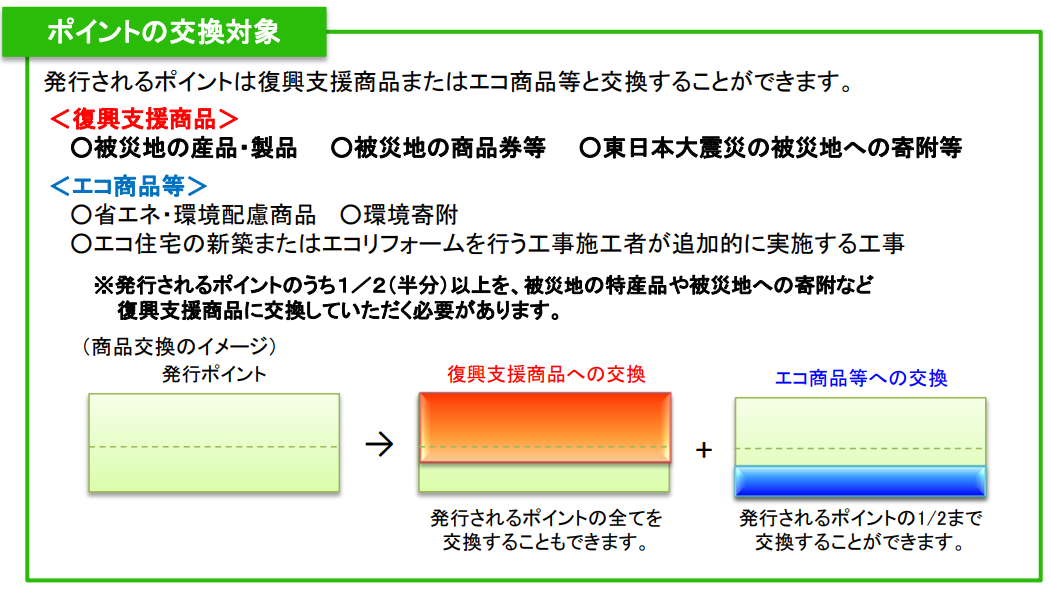

▷復興支援・住宅エコポイントについて

温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大地震の復興支援のため、エコ住宅の新築、リフォームをした場合にポイントが発行され、被災地の商品やエコ商品等を交換できる制度を表しています。本制度で発行されたポイントの交換申請期限は、2015年1月31日までで終了しています。

環境省:事業概要(復興支援・住宅エコポイント)

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ep_hukko/pdf/01_leaflet.pdf(※2)Home Energy Management Systemの略で、家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムのことを表しています。

(※3)散水や外気、風、生垣などをうまく組み合わせて家や街を冷やし、エネルギーに頼らない方法で快適さを保つことを指します。

(※4)地域の特産品の他、食品ロス削減を目指して、賞味期限切れ・賞味期限切迫・過剰在庫・外装破損・パッケージ変更など、様々な訳あり品を販売したり、環境にやさしい暮らしについて、多くの方々に発信したりするためのイベントとなっています。

ライフスタイルの変化を促す取り組みについて

ここでは、1章で取り上げたデコ活やライフスタイルイノベーションについて理解を深めていきます。

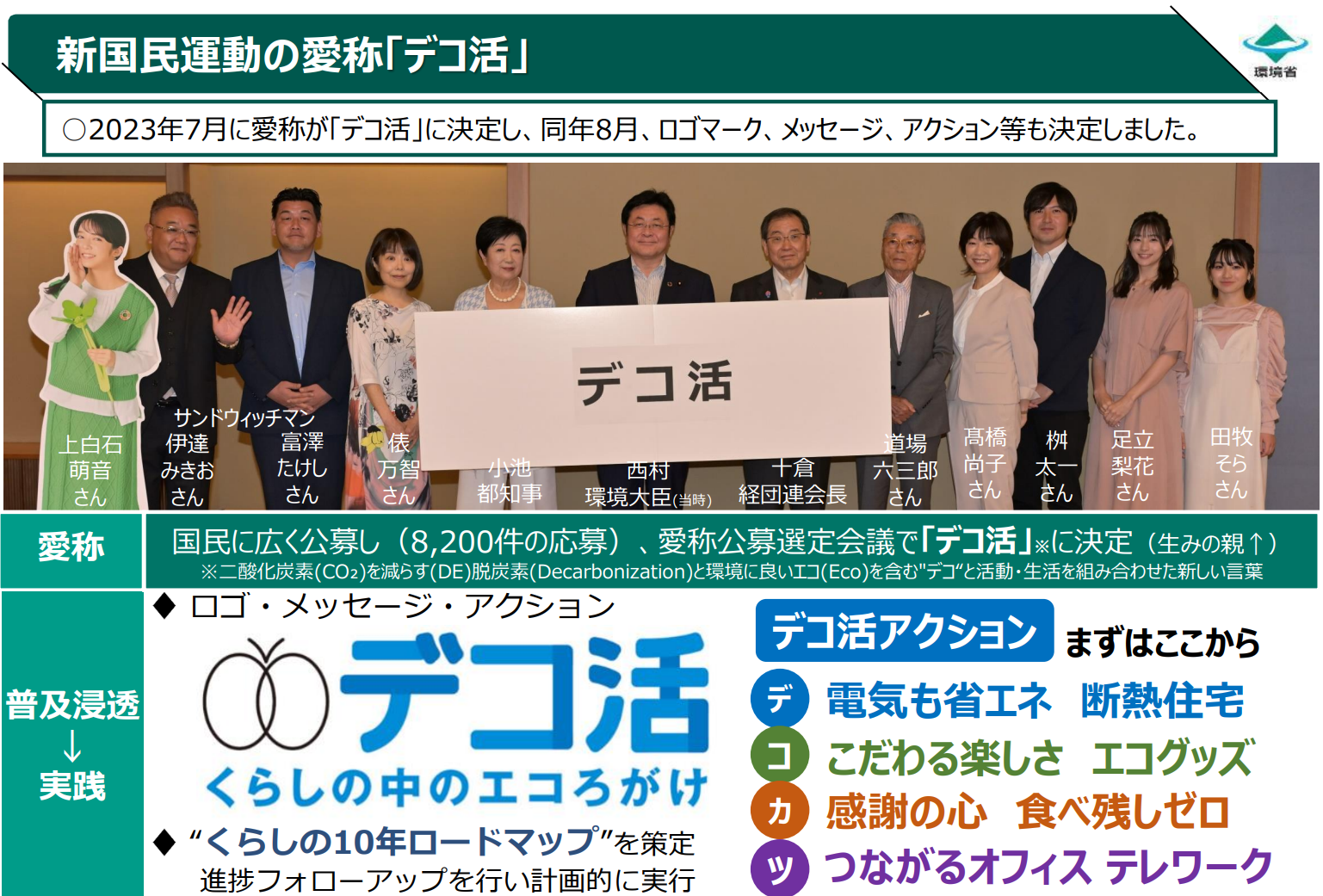

まず、デコ活とは、2050年のカーボンニュートラル及び2030年度のCO2削減目標の実現(※5)に向けて、2022年10月に発足した国民の行動変容やライフスタイル転換を強力に後押しするための新しい国民運動として位置づけられています。国民に具体的に求められている行動変容としては、資源の有効活用とエネルギー利用の見直しを軸とし、「デコ活」というワードになぞらえて4つの方向性が示されています。

「デ」 電気も省エネ 断熱住宅

「コ」 こだわる楽しさ エコグッズ

「カ」 感謝の心 食べ残しゼロ

「ツ」 つながるオフィス テレワーク

環境省:「デコ活」 ~くらしの中のエコろがけ~ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

© https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20240501_decokatsu_overview.pdf

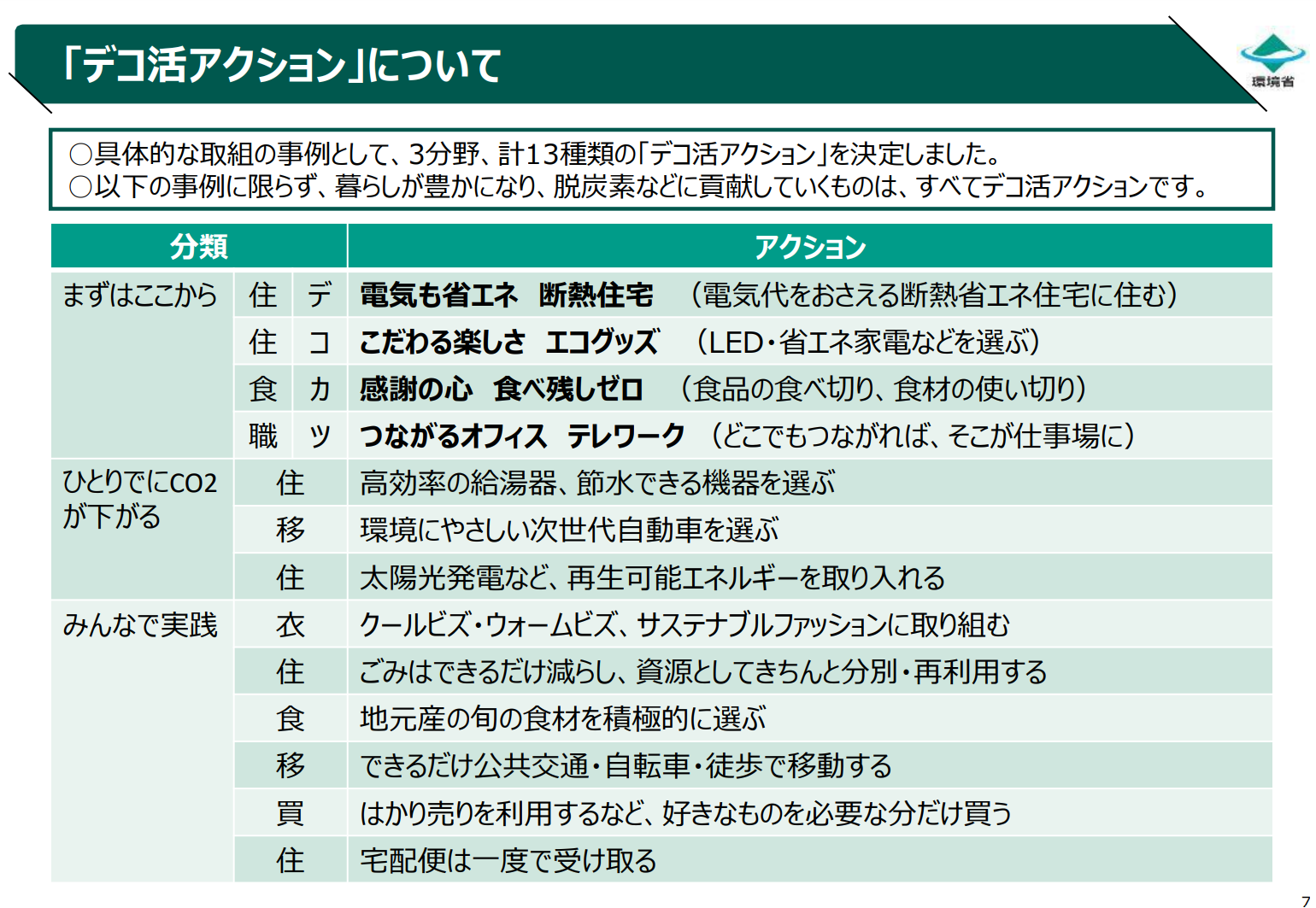

また、より具体的な取り組みの事例として、3分野計13種類の「デコ活アクション」が定められています。

環境省:「デコ活」 ~くらしの中のエコろがけ~ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

© https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20240501_decokatsu_overview.pdf

次に、ライフスタイルイノベーションとは1章でもお伝えしたように、低炭素型社会の実現に向けた新たなライフスタイルをとらえ、NEBという新たな指標を用いながら、それを促進していこうとする取り組みを表しています。高断熱性住宅・エコリノベーション、空調制御、パッシブクーリング、緑化空間、地域資源、エコマルシェの6つの項目をNEB、EB(※6)の視点から見直しています。

—

▷高断熱性住宅・エコリノベーション

NEB・・住宅の断熱性を向上させることによる健康への効果

EB・・住宅を高断熱化することによるCO2削減効果

▷空調制御

NEB・・空調を上手に制御することによる、省エネでありながらも快適性を保つ効果

EB・・空調を制御することにより削減できる光熱費・CO2削減量

▷パッシブクーリング

NEB・・

熱的快適性指標(戸建住宅地においてパッシブクーリング技術を活用することによる居住者の熱的快適性の改善を評価する指標)

熱的満足感指標(居住者の熱的満足感を評価する指標)

EB・・パッシブクーリングによる光熱費・CO2削減効果

▷緑化空間

NEB・・健康面・心理面・生活満足度

EB・・

屋外緑化空間への意識や利用に伴う冷房使用量の削減効果や、通勤・通学・散歩・買い物といった屋外利用行動において、自動車ではなく徒歩や自転車を選択することによるガソリン使用量の削減効果

▷地域資源

NEB・・経済面での地域NEB(CO2排出削減による環境価値、及び同事業以外の産業への波及効果)社会面での地域NEB(地域住民の地域評価、帰属意識に関する主観評価)

EB・・化石燃料を再生可能エネルギーに燃料転換することによるエネルギー費用の削減

▷エコマルシェ

NEB・・買い物アクセスの向上、地域産品購入機会の増加・健康増進・農業振興

EB・・個々に店舗を展開するのではなく一ヶ所で販売することによるエネルギー消費量の低下

(環境省:ライフスタイルイノベーションより引用)

—

環境省:ライフスタイルイノベーション

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lifestyleinnovation/index.html(※5)脱炭素の実現に向けては、2030年までに家庭66%、運輸35%、非エネ14%、業務51%削減など、暮らしの分野でも大幅なCO2削減が求められている状況です。

(※6)環境行動の効果は、エネルギーの減少に伴うCO2排出の削減量を評価するEnergy Benefitと、それ以外の効果を図るNon Energy Benefitで評価されています。

受賞しているモデルケースとなる取り組みについて

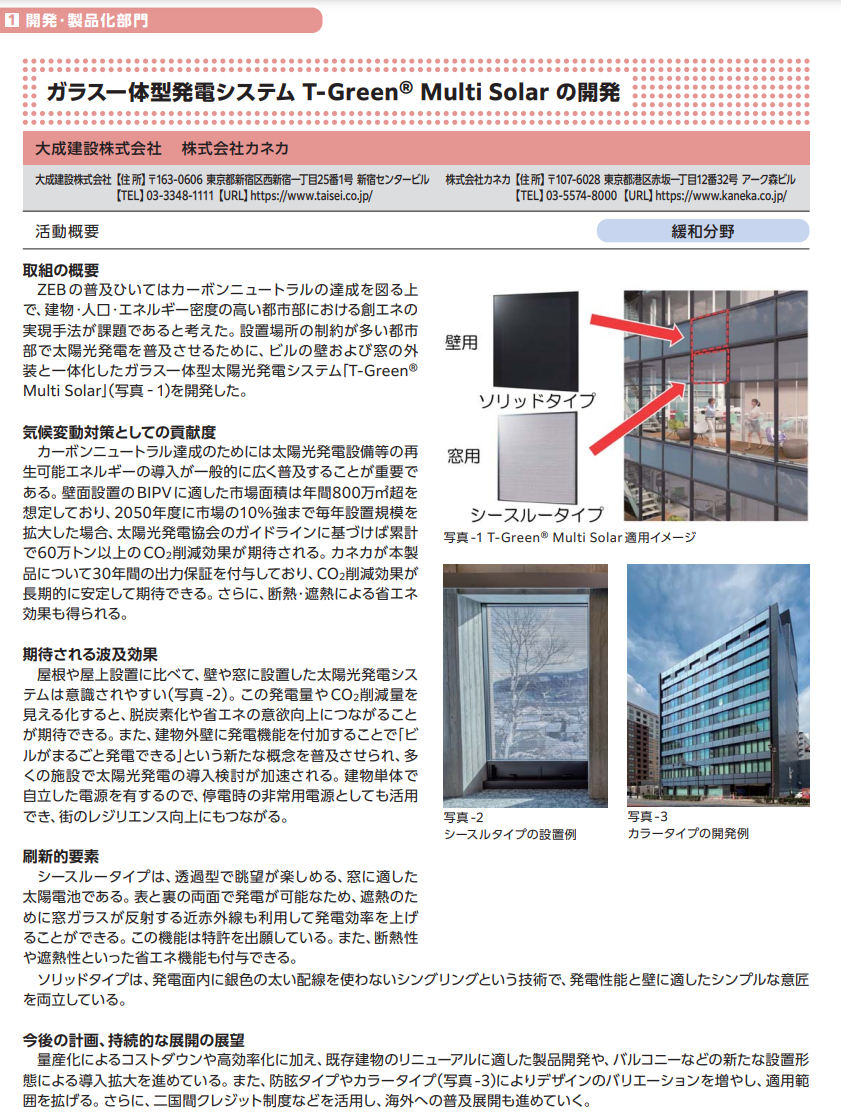

次に、1章で取り上げた気候変動アクション環境大臣表彰の実際の受賞事例を見ていきます。例えば、3つの表彰対象の部門の中で1つ目の開発・製品化部門 (緩和分野)において、大成建設株式会社と株式会社カネカによるガラス一体型発電システム T-Green® Multi Solar の開発が表彰されています。T-Green® Multi Solarは、ビルの壁および窓の外装と一体化したガラス一体型の太陽光発電システムとなっており、設置場所の制約が多い都市部で太陽光発電を普及させることでZEB (※7)の普及、ひいてはカーボンニュートラルの達成に貢献する取り組みとして注目されています。

環境省:令和5年度 気候変動アクション環境大臣表彰

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/files/r05_pamphlet.pdf(※7)Net Zero Energy Building(ゼブ)の略で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことを表しています。

国民の温暖化対策に関する意識変化について

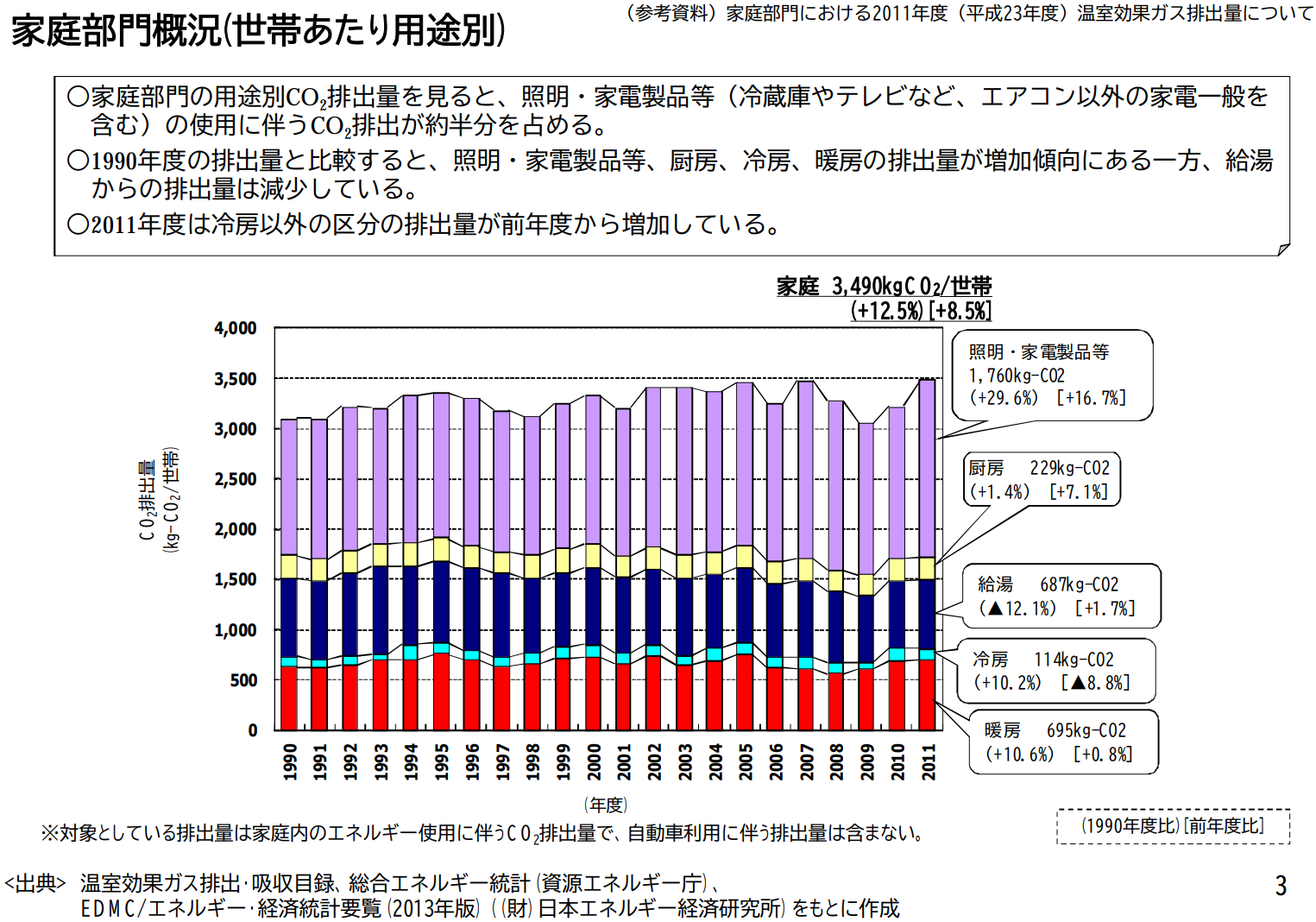

少し古いデータとなりますが、環境省から家庭部門における2011年度の温室効果ガス排出量に関する調査結果によると、家庭部門のCO2排出量の割合としては、照明・家電製品等(冷蔵庫やテレビなど、エアコン以外の家電一般を含む)の使用に伴うCO2排出が全体の約半分を占めていることがお分かりいただけると思います。

環境省:(参考資料)家庭部門における2011年度(平成23年度)温室効果ガス排出量について

© https://www.env.go.jp/press/files/jp/22133.pdf

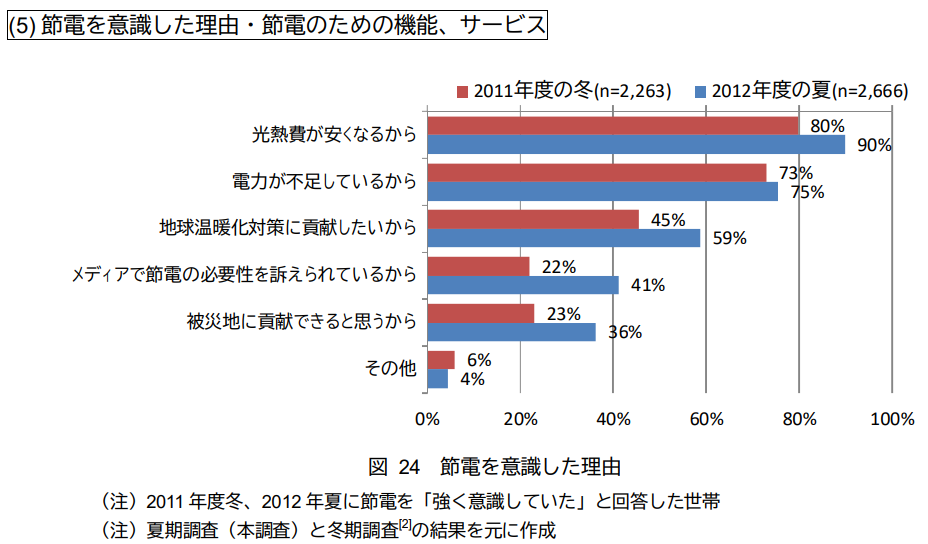

そのような背景を理解した上で、2012 年に家庭の節電・CO2削減行動に関する調査(夏期調査)の結果とあわせて見ていくと、温暖化対策への貢献に対する国民の意識には、まだまだ伸びしろがあるのが実情です。

環境省:家庭の節電・CO2削減行動に関する調査(夏期調査)の結果について

© https://www.env.go.jp/press/files/jp/22132.pdf

まとめ

本コンテンツでは、環境省が掲げる「身近に取り組める地球温暖化対策」を軸に、①ライフスタイルの変化を促す取り組み、②具体的に表彰された温暖化対策のモデルケース、③温暖化対策に関する調査データから読み解くことができる国民の意思変化の実態について解説してきました。

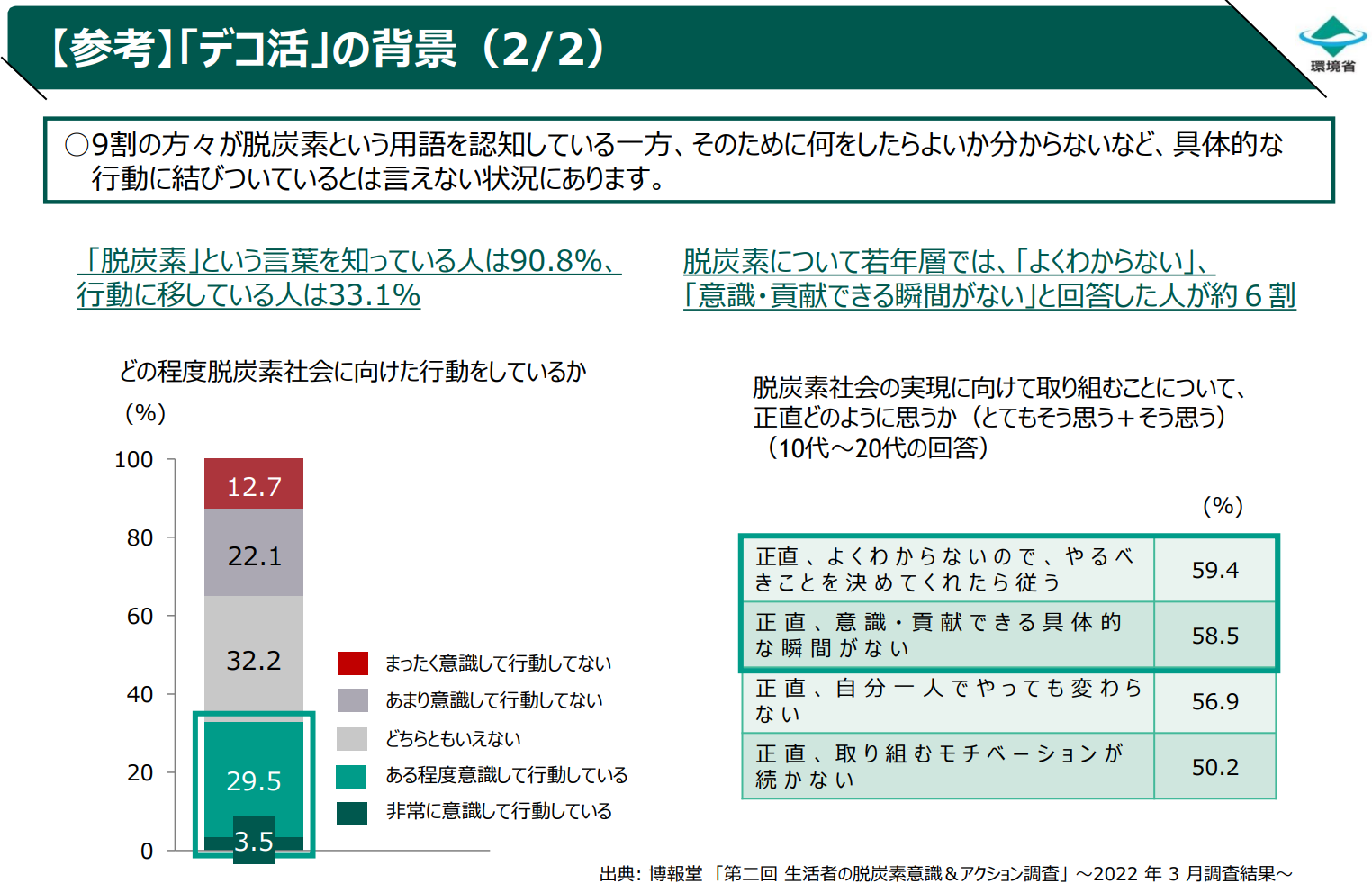

今回、読者の皆様の中には、何故今更温暖化について取り上げているのだろう、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、環境省から出されている資料によると、2022年に博報堂によって行われた「第二回 生活者の脱炭素意識&アクション調査」の中で、生活者の9割の方々が脱炭素という用語を認知している一方、そのために何をしたらよいか分からないなど、具体的な行動に結びついているとは言い難い状況にあることが明らかになりました。そこで、本コンテンツが改めて皆様の日々の生活、並びに所属する企業での温暖化対策の取り組みの少しでもヒントになればと考えております。

環境省:「デコ活」 ~くらしの中のエコろがけ~ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

© https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20240501_decokatsu_overview.pdf

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。