海洋酸性化の現状と将来予測|持続可能な社会の実現に向けて

静かに、しかし確実に進行する海洋の危機。

海洋酸性化は、地球温暖化と並ぶ重大な環境問題として、世界中の専門家が警鐘を鳴らしています。

私たちの生活から排出されるCO2は、海に吸収され続け、海水のpHバランスを徐々に変化させているのです。

その影響は、サンゴや貝類など海洋生物の生存を脅かすだけでなく、私たち人類の未来にも大きな影響を及ぼす可能性もあります。

本コンテンツでは、海洋酸性化のメカニズムから現状、そして将来予測を解説します。

さらに、企業や個人レベルでできる具体的な対策についても、実践的な視点から考察していきます。

持続可能な社会の実現に向けて、今私たちに求められる行動とは何か。その答えを、共に探っていきましょう。

目次

海洋酸性化とは?

海洋酸性化とは、大気中の二酸化炭素(CO2)が海に溶け込むことで海水が酸性に近づく現象のことです。

人間活動によるCO2排出が増加した結果、海水のpHが低下し、海洋生態系に影響を与えています。

この現象は産業革命以降、特に顕著になっており、今後の海洋環境にとって深刻な課題のひとつなのです。

海洋酸性化のメカニズムをわかりやすく解説

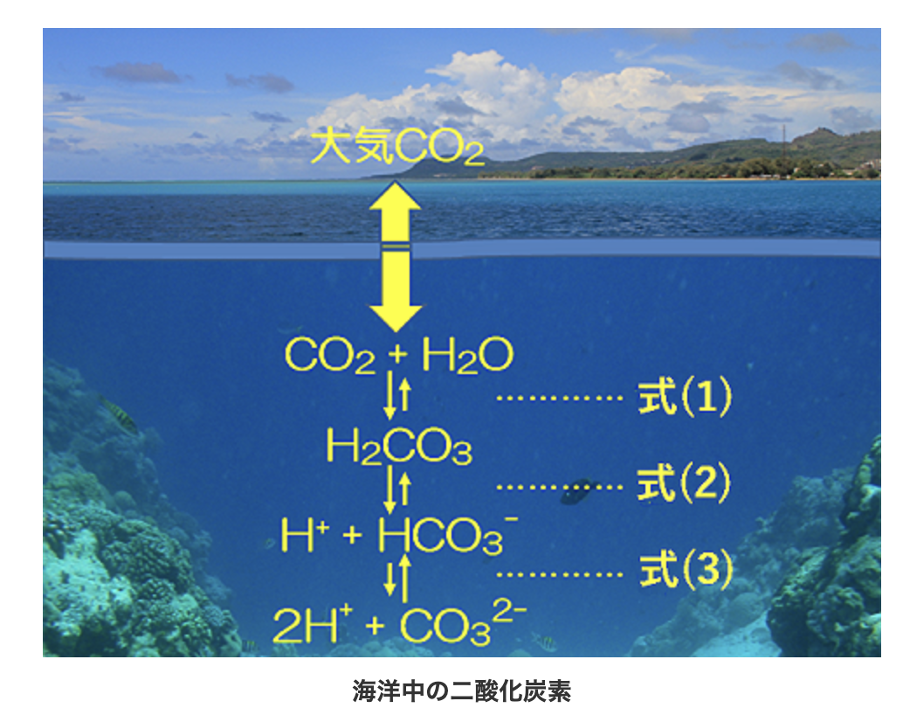

海水は大気中のCO2を吸収し、炭酸(H2CO3)へと変化します。

この炭酸はさらに水素イオン(H+)を放出し、海水のpHは低下します。

その結果、サンゴや貝殻を形成する炭酸カルシウム(CaCO3)が溶けやすくなり、成長に悪影響を及ぼします。

このプロセスをわかりやすくたとえると、炭酸飲料を作るときに似ています。CO2が水に溶けると炭酸水ができ、pHが下がって酸性になるのと同じ仕組みです。

地球温暖化との関係性

海洋酸性化と地球温暖化は、どちらも人間によるCO2排出が主な原因です。

温暖化が進むと海水温が上昇し、CO2の吸収能力が低下するため、さらに多くのCO2が大気中に残ることになります。

その結果、温暖化が加速し、酸性化も進行するという悪循環が生まれるのです。

また、温暖化による海洋の異常気象や酸素不足も、生態系への影響を強める要因となっています。

持続可能な社会を実現するためには、CO2排出の抑制と海洋保護の両面から対策を進める必要があります。

海洋酸性化の現状

世界各地の海で進む酸性化

海は、世界で排出されるCO2の1/4の量を吸収しているといいます。

そのため、世界の海の酸性化は予想以上のスピードで進行しているのです。

特に北極海や南極海では、海水が低温であるためより多くのCO2を吸収しやすく、酸性化の影響が強く出ています。

また、サンゴ礁が広がる熱帯地域でも、酸性化によるサンゴの白化や生態系の変化が問題に。

国連のICPPによると、このままCO2排出が続けば、より多くの海域で影響が深刻化することが予測されています。

信頼できるデータと研究報告

2010年代の人為起源二酸化炭素排出量は、平均して約109億トン炭素(1年間)。海洋は、その1/4相当の二酸化炭素を吸収しているといいます。

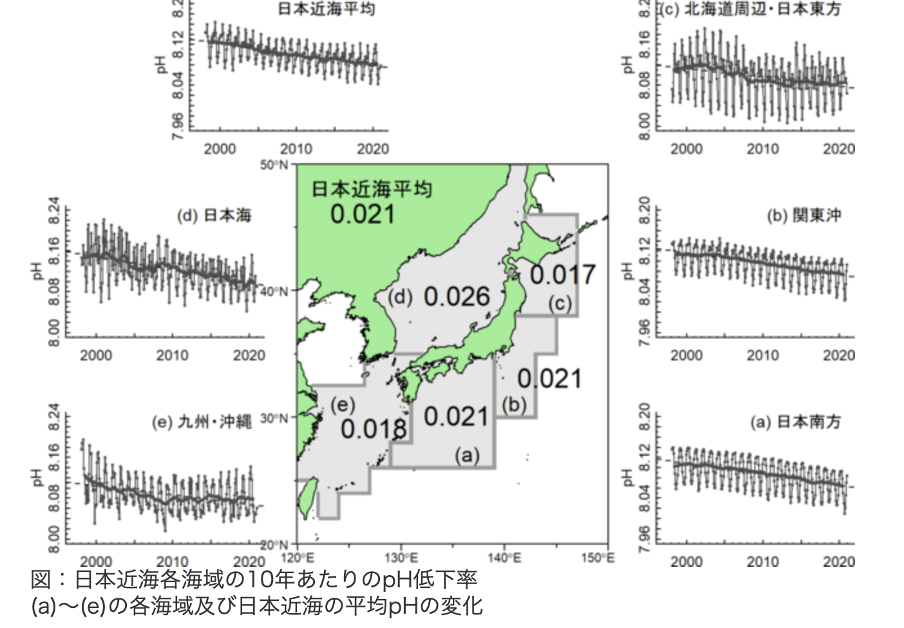

また、日本近海のpHは、10年あたり約0.02低下しており、世界の海と同様に海洋酸性化が進行していることがわかっています。

このような科学的知見は、世界中の研究機関による長期的な観測と分析に基づいており、高い信頼性を持つものとされています。

これらの具体的なデータは、海洋酸性化が着実に進行している事実を明確に示しているのです。

海洋酸性化について信頼できるデータ

- IPCC (気候変動に関する政府間パネル)

- 気候変動に関する世界的な権威

- 国連環境計画 (UNEP)

- 海洋酸性化を含む環境問題に関するさまざまな報告書やデータを公開

- 国際海洋観測委員会 (GOOS)

- 海洋観測に関する国際的な調整機関

- 世界海洋酸性化観測ネットワーク (GOA-ON)

- 海洋酸性化の観測データを共有し、研究を促進するための国際的なネットワーク

そのほか、日本の海洋研究開発機構(JAMSTEC)も日本近海の酸性化が加速傾向にあることを発表しています。

海洋酸性化が及ぼす影響

海洋生態系への影響

サンゴ礁への影響

サンゴ礁は、海洋酸性化の影響を特に受けやすい生態系のひとつです。

酸性化が進むと、サンゴが石灰化するのに必要な炭酸カルシウムが不足し、成長が阻害されます。

国際自然保護連合(IUCN)は、サンゴ礁をつくる「造礁サンゴ」の40%以上が絶滅の危機にあると報告。

https://iucn.org/press-release/202411/over-40-coral-species-face-extinction-iucn-red-list

また、酸性化は白化現象を引き起こすため、サンゴ礁に依存する多くの生物にも影響を及ぼす可能性が心配されています。

貝類・甲殻類への影響

貝類や甲殻類も海洋酸性化の影響を強く受けます。

貝殻や甲殻を作るための炭酸カルシウムが不足することで、これらの生物は成長しにくくなり、生存率が低下します。

その結果、これらを捕食する生物にも影響が及び、食物連鎖全体に変化が起こる可能性があるのです。

その他の海洋生物への影響

海洋酸性化は、魚類やプランクトンにも影響を及ぼします。

たとえば、酸性度の上昇は一部の魚の嗅覚や行動パターンを変化させることが研究で示されています。

これにより、捕食や生殖の成功率が低下し、個体数の減少につながる可能性があります。

人間社会への影響

漁業への影響

海洋酸性化によって漁獲量が減少し、漁業に大きな影響を及ぼしています。

貝類や甲殻類の減少は漁業者の収入に直接影響を与え、持続可能な漁業の確保が困難になります。

観光業への影響

サンゴ礁の劣化は、観光業にも大きな打撃を与えます。 美しいサンゴ礁を求めるダイビングやシュノーケリングの観光業が縮小し、地域経済への悪影響が懸念されます。

経済的な損失

海洋酸性化による漁業や観光業への影響は、広範な経済的損失をもたらします。

特に、沿岸地域のコミュニティでは、これらの産業に依存しているため、対策が急務となっています。

海洋酸性化の将来予測

ICPP(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書(AR6)

AR6によると、大気中のCO2濃度の上昇に伴い、海洋酸性化は進行し続けると予測されます。

今後も温室効果ガスの排出が続く限り、海洋は酸性化を続け、pHは低下するでしょう。

排出シナリオによって将来の酸性化の程度は異なりますが、高排出シナリオでは、2100年までに海洋表層のpHが7.7程度まで低下する可能性があります。 (産業革命以前と比較して0.4以上の低下に相当。)

海洋酸性化は海洋生態系に広範囲な影響を与えます。

特に心配されているのが貝類、サンゴ、プランクトンなど、炭酸カルシウムの殻や骨格を持つ生物への影響です。

酸性化が進むと、これらの生物が殻や骨格を形成しにくくなり、成長や繁殖に悪影響が出ると予測されています。

海洋酸性化は、食物網や生物多様性にも影響を与え、海洋生態系のサービス(食料供給、気候調節など)を低下させる可能性もあるでしょう。

海洋酸性化を防ぐための対策

国際的な取り組み

国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) とパリ協定

パリ協定は、地球温暖化を産業革命前と比較して2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求することを目的とした国際協定です。

海洋酸性化は、パリ協定の目標達成に向けた取り組みの重要性が増している課題として認識されています。

CO2排出削減は、気候変動だけでなく海洋酸性化の緩和にも不可欠です。

パリ協定では、各国が温室効果ガス排出の削減を約束し、実施状況を監視しています。

持続可能な開発目標 (SDGs) の目標14:

目標14「海の豊かさを守ろう」は、そのターゲット14.3に「あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」ことが含まれており、海洋酸性化もこの範疇に含まれます。

SDGsの達成に向けた各国の取り組みは、海洋酸性化対策にも貢献します。

IPCC (気候変動に関する政府間パネル)

IPCCは、気候変動に関する科学的知見を評価し、報告書としてまとめています。

これらの報告書は、国際的な気候変動対策の基礎となっています。

IPCC AR6 (第6次評価報告書)にて、海洋酸性化の現状と将来予測、影響、そして対策の必要性について詳細に報告。この報告書は、国際的な政策決定に大きな影響を与えています。

世界海洋酸性化観測ネットワーク (GOA-ON)

GOA-ONは、海洋酸性化の観測、研究、データ共有を促進するための国際的なネットワークです。

国際的な観測体制の強化、データの標準化、能力開発などを通じて、海洋酸性化対策に貢献しています。

国家レベルの政策

海洋酸性化を防ぐための国家レベルの取り組みは、「温室効果ガス排出削減」と「海洋酸性化への適応」の2種類に分けられます。

温室効果ガス排出削減

多くの国が、パリ協定に基づき、温室効果ガス排出削減目標を掲げたNDC(国が決定する貢献)を提出しています。

これらの計画には、再生可能エネルギー導入、エネルギー効率向上、森林保全など、さまざまな対策が含まれています。 (日本のNDC)

また各国は、CO2排出量取引制度、炭素税、再生可能エネルギー導入目標など、排出削減を促進するための法制度を整備。

たとえば、欧州連合の排出量取引制度 (EU ETS) は、域内のCO2排出量を削減するための主要な政策ツールとなっています。

加えて、再生可能エネルギーへの投資に対する補助金や税制優遇措置、省エネルギー機器の導入支援など、排出削減を促進するための経済的インセンティブを導入している国もあります。

企業の取り組み

▼CO2排出量削減に向けた直接的な対策

- 再生可能エネルギーの導入

- 省エネルギー化

- サプライチェーンにおける排出削減

- 製品・サービスのライフサイクルアセスメント

▼海洋生態系の保全・再生への貢献

- ブルーカーボン生態系の保全・再生

- 海洋プラスチックごみ削減

- 持続可能な漁業の実践

企業の規模や業種によって、取り組める内容や効果は異なります。

重要なのは、各企業が自社の事業活動における海洋酸性化への影響を認識し、責任ある行動をとることといえるでしょう。

私たち個人でできること

個人レベルでも、海洋酸性化を防ぐための行動が可能です。

日常生活でできる具体的な取り組みの一例

| 省エネ・CO2削減 | ・こまめな節電 ・公共交通機関の利用 ・エコ家電の選択 |

| 消費行動の見直し | ・環境認証製品の選択 ・地産地消の実践 ・使い捨てプラスチックの削減 |

| 環境保護活動への参加 | ・ビーチクリーン活動 ・環境教育プログラム ・市民科学プロジェクト |

まとめ:持続可能な社会の実現に向けて

海洋酸性化は、地球規模の問題です。

その影響を軽減するためには、個人、企業、政府が協力してCO₂削減に取り組む必要があります。

私たちの行動が未来の海を守ることにつながります。

持続可能な社会を実現するために、一人ひとりが意識を持つことが重要です。