オフサイトPPAについて、その他のPPAの特性もまじえて解説

セブン&アイ・ホールディングスとNTTは2021年6月28日、千葉県千葉市若葉区にNTTアノードエナジーが設置した「千葉若葉太陽光発電所」の電力を、セブン&アイグループが20年間専用で使う長期固定契約を結んだと発表しました。企業の敷地外に再エネ電源を設置し、小売電気事業者を通じて長期間にわたり再エネ電力を調達する仕組みを用いた今回のオフサイトPPAですが、当時、国内初の取り組みとして注目を集めました。また、既に同年6月1日から稼働しており、太陽光発電所の規模は約0.8MW、年間発電量は886MWhであると公表されています。このように、脱炭素社会の実現を目指し、多くの企業が省エネ設備の導入や、店舗への太陽光パネルの設置、長期間の安定的なグリーン電力の調達など、国内のCO2削減に向けた取り組みを行っています。

そこで本コンテンツでは、オフサイトPPAの理解を深めるために、オフサイトPPAの概要のほか、各PPAとの特性の違いや具体的な取り組み事例を紹介します。

オフサイトPPAとは

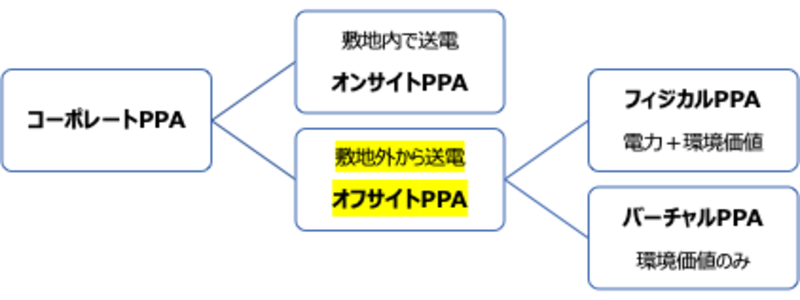

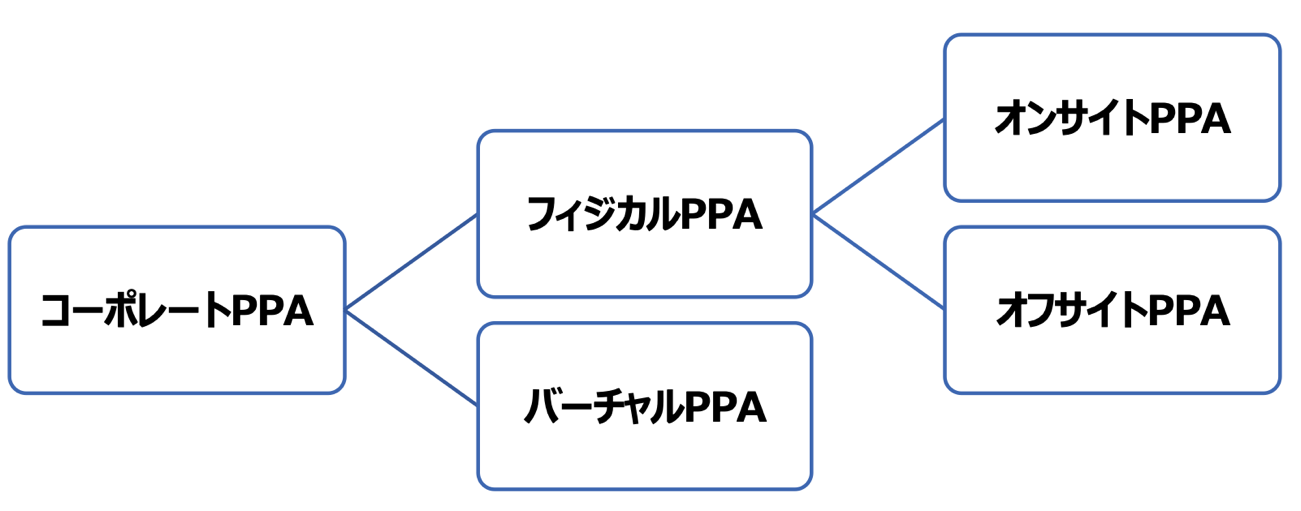

英語で「離れた場所」を意味するオフサイトとPPAの造語であり、電力を必要としている企業の工場や自治体の庁舎などから離れた場所に、太陽光発電所を設置するPPAモデルのことを表しています。PPAとは、Power Purchase Agreementの略で、売電事業者と需要者が直接、電気の売買契約を結ぶことを指します。PPAを含むキーワードはオフサイトPPAを含めて5つ存在しており、オフサイトPPAは、コーポレートPPAの一つです。また、フィジカルPPAとバーチャルPPAに細分化することが可能(※1)です。因みに、オンサイトPPAの余剰電力をフィジカルPPA、バーチャルPPAとして検討することも可能です。

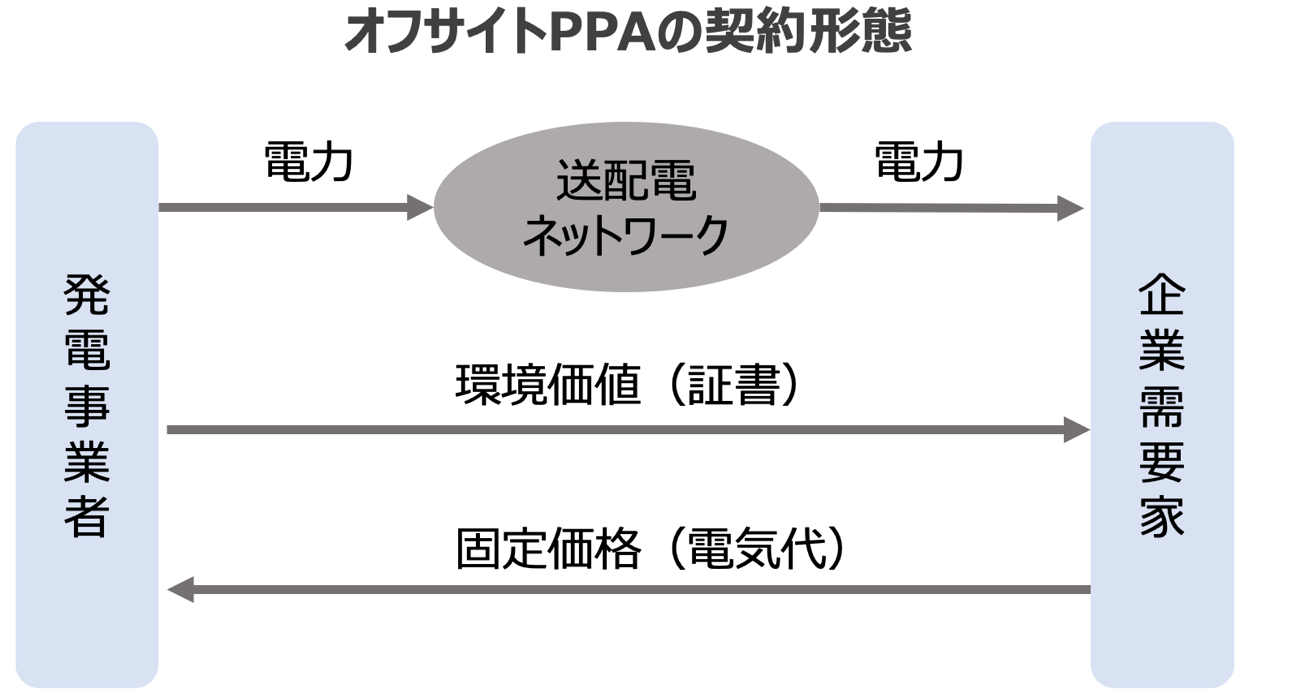

このように、自社の敷地外に再エネ電源を設置し、小売電気事業者を通じて長期間にわたり再エネ電力を調達する仕組みとなっているオフサイトPPAですが、具体的には以下のような契約形態になっています。

自然エネルギー財団 コーポレートPPA実践ガイドブックを元に筆者作図

ここで、なぜ小売電気事業者を介する必要があるのか、疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そこには、日本の電気事業法が関係してきます。オフサイトPPA の場合、「発電事業者」と「需要家」は他者同士の関係にあたります。そのため、電気事業法において、他者同士で「電気の売買」を行うためには「小売電気事業者」を介する必要があると定められており、他者同士では直接電気の売買を行うことはできないよういなっています。そのため、小売電気事業者が間に入ることで、他者同士の間接的な電気の売買を可能にしています。

また、オンサイトPPAと比較した際のオフサイトPPAのメリット、デメリットは以下の通りです。

オンサイトPPAと比較した際のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 1. 大規模な再エネ導入、CO2削減が可能である | 1. 契約のハードルが高い |

| 2. 導入費用やメンテナンス費用がかからない | 2. 15-20年の長期契約を結ぶ必要がある |

| 3. 電気料金の価格変動リスクに対応できる | 3. 電気料金は他の自家消費の中では割高である |

| 4. 敷地内に発電所を設置できない企業も再エネを導入できる | 4. 非常用電源としての活用は難しい |

| 5. 複数の事業所に送電できる | |

| 6. 追加性(※2)がある |

(※1)参照サイトによっては、以下の分類方法で示されているものもあります。表現方法が異なりますが、同じ内容となります。

(※2)新たに再エネ発電設備を建設することによって、再エネを新たに生み出すことを表しています。

フィジカルPPAとバーチャルPPAの違いについて

オフサイトPPAには、物理的な電力の取り扱い方の違いに基づき、「フィジカルPPA(あるいは、Sleeved PPA)」と、「バーチャルPPA(あるいはSynthetic PPA)」の2種類の形態が存在します。両者の違いを下表にて解説いたします。

| フィジカルPPA | バーチャルPPA | |

| 電力の 取り扱い | 電力系統を介して購入者へ供給 | 購入者へ供給しない(市場や他の事業者へ売電) |

| 環境価値の 取り扱い | 電力とセットで購入者へ移転 | 電力と切り離して購入者へ移転 |

| 同時同量の 担保 | 30分、1時間ごとの担保が必要 | 30分、1時間ごとの担保は不要 |

| 取引価格 | 固定価格 ※但し、一定期間ことの見直し条項が含まれる場合もある | 契約価格と市場価格に基づく差金決済 |

| 契約期間 | 5年から20年程度 | 5年から20年程度 |

| 託送料金の 取り扱い | 取引価格に加えて、託送料金の支払いが必要 | 現行契約の電気料金に含まれるため、追加的な支払い不要 |

環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ:「オフサイトコーポレートPPAについて」を元に筆者作成

©︎ https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf

環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ:「オフサイトコーポレートPPAについて」を参考に筆者作成

©︎ https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf

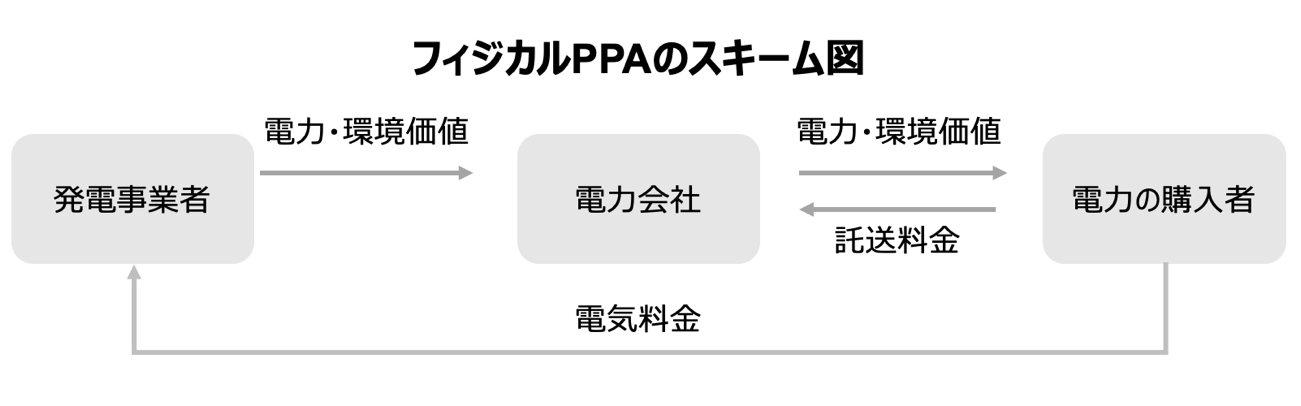

1. 発電事業者と電力の購入者で、再エネ電力の売買契約を締結

2. 電力の購入者は、再エネ電力の託送供給に関する契約を電力会社と締結

託送料金などの供給に必要な費用の支払い

3. 発電事業者は、電力と環境価値をセットで供給

供給実績に応じて、電力の購入者は購入代金を発電事業者へ支払い

環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ: 「オフサイトコーポレートPPAについて」を元に筆者作成

©︎ https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf

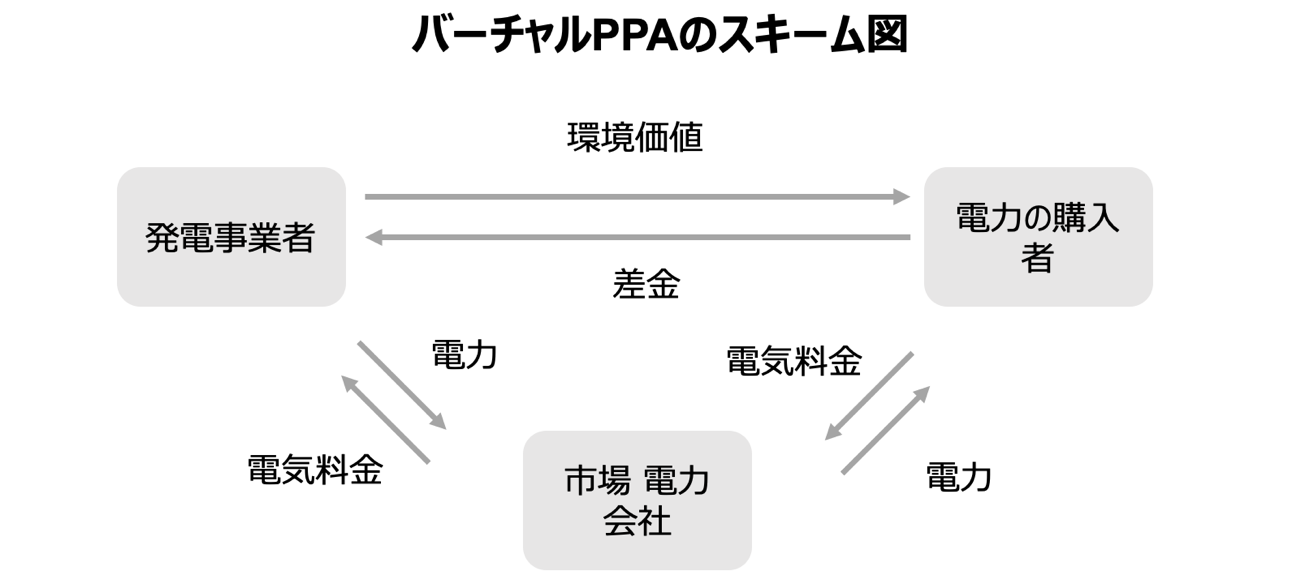

1. 発電事業者と電力の購入者が、再エネ電力の価格及び再エネ電力の売買に関する契約を締結

2. 発電事業者は、発電した電力を市場または電力会社へ市場価格等で供給、売電収入を得る

3. 発電事業者と電力の購入者は、合意した価格と市場価格等の差金を精算、再エネ電力証書を電力の購入者へ移転

4. 電力の購入者は市場または電力会社から通常通りに電力を購入

—

基本的にバーチャルPPAは優れた仕組みではあリますが、フィジカルPPAと比較した場合に、次の2点の課題が短所として指摘されています。

1. 価格下落リスクの存在について

市場価格が下降トレンドにある状況において、市場価格が契約価格を下回ることが常態化することにより、電力の購入者から発電事業者に対する補填が一方通行になる可能性があります。特に日本では九州エリアなど、日中の市場価格の下落が進行する地域においては、日中の売電収入に依存する太陽光発電は大きなリスク要因となります。

2. 会計処理上の課題

Virtual PPAは商品先物取引に相当します。いわゆる金融派生商品(デリバティブ)契約に該当する可能性があります。この契約に該当する場合は、企業会計処理上の整理が必要となります。原則としては、時価評価に基づく評価差額を損益として会計計上しますが、ヘッジ会計(※)を適用できる可能性もあります。

(※2)ヘッジ(減殺)対象資産や負債とヘッジ手段の損益を同一会計期間に認識し、ヘッジ効果を財務諸表に反映する会計処理のことを表しています。

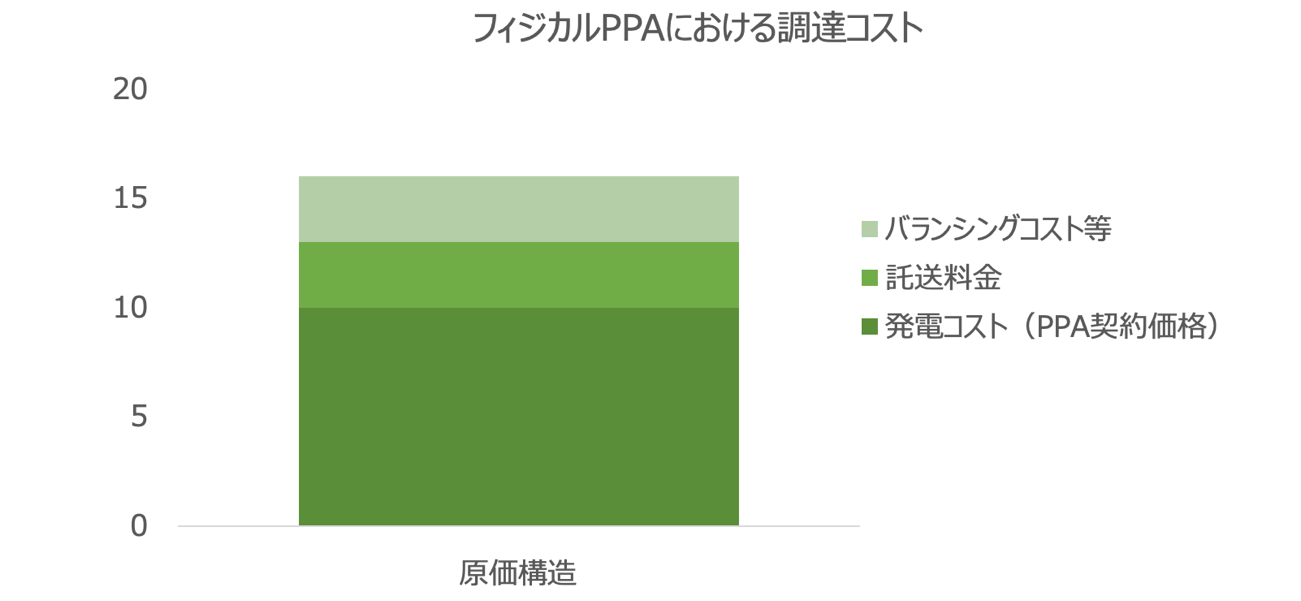

調達コストの原価構造について

フィジカルPPAの調達コストは、発電コスト(PPA契約価格)・託送料金・バランシングコスト、の3つの原価要素から構成されます。

環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ:「オフサイトコーポレートPPAについて」を参考に筆者作成

©︎ https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf

各調達コストの詳細は、以下の通りです。

▷発電コスト(PPA契約価格)

発電事業者における利益を含む、当該再エネ電源の発電コストのことを指します。

▷託送料金

送配電網の利用料金や、送配電事業者等への支払いのことを指します。

▷バランシングコスト等

同時同量担保のためのコストや、その他電力供給に係る諸経費などに加えて、小売電気事業者等への支払いのことを指します。

具体的な取り組み事例について

ここからは、具体的なオフサイトPPAの取り組み事例について解説いたします。自然エネルギー財団が発行している「日本のコーポレートPPA契約形態、コスト、先進事例」のレポートにてご紹介されているものを中心に、内容を確認していきます。

▷株式会社セブン&アイ・ホールディングス

国内初のPPAの取り組みを行った企業として冒頭にご紹介したセブン&アイ・ホールディングスも、RE100(※3)の加盟企業です。セブン-イレブンの40店舗や、東京都内の複合商業施設「アリア亀有」で使用する電力を再エネで補うために、NTTグループと連携したオフサイPPAを展開しています。PPA事業者は、NTTグループのNTTアノードエナジーで、千葉県内2か所の太陽光発電所から送電します。しかし、オフサイトPPA だけでは必要な電力をすべてカバーすることはできないため、不足分もNTTグループの他の再エネ由来電力を導入することで賄い、再エネ100%を目指しています。

▷ヒューリック株式会社

不動産会社のヒューリックもRE100にも加盟し、自社グループ内で完結するオフサイトPPAを導入しています。ヒューリックのオフサイトPPAは、PPA事業者・需要家・小売電気事業者がすべて自社グループ内の企業で「自社グループ完結型コーポレートPPAモデル」とも呼ばれています。本コンテンツの解説の中では、オフサイトPPAにおいては、PPA事業者と需要家は別の会社であることが一般的であると解説しましたが、ヒューリックのオフサイトPPAは、小売電気事業者を介していることからも、オフサイトPPA に分類されます。なお、再エネ施設はすべて新設で、追加性のある再エネを導入しています。

▷花王

花王もまた、RE100 加盟企業です。東京都内の本社で使用する電力を、オフサイトPPA で調達しています。PPA事業者である、ジェネックスとみんなパワーは、2021年度に実施されていた補助金「令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」を適用し補助金で削減した分、花王が支払う電気料金の値下げも実現しています。その結果、一般の電気料金と同程度の金額の電気料金に抑えることができています。

▷Amazon

Amazonもこれまで紹介してきた企業群と同様にRE100 加盟企業です。電力の利用場所は非公開ですが、約450か所の発電所から約2万2000kWの電力を供給するオフサイトPPAを導入しています。AmazonのオフサイトPPAの特徴は、多数の小さな発電所から、オフサイトPPAを通じて、大規模な電力を得ている点です。約450か所の発電所で、約2万2000kWの発電をしており、平均出力は50kW未満です。オフサイトPPAは、複数個所からの送電も可能であるため、Amazonの事例のように、小さな土地の発電所を多数獲得して大規模な発電を可能にするケースもあります。

(※3)「事業運営を100%再生可能エネルギーで調達すること」を目標に掲げる企業が加盟する、国際的なイニシアチブを表しています。

まとめ

本コンテンツでは、コーポレートPPAの契約形態のひとつであるオフサイトPPAについて、その他のPPAの特性もまじえて解説してきました。

コーポレートPPAの導入をこれから検討している企業の経営者や担当者の方にとって、正しい知識を前提とした制度の比較を行い、最適なスキームの選択肢を検討することは、今後の企業経営の行先を左右することにもなり得るため非常に重要です。本コンテンツが自社の再エネ導入に関する取り組みを見直すきっかけとなると幸いです。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。