企業向けプラスチックリサイクル戦略|コスト削減&SDGs対応のポイント

企業におけるプラスチックリサイクルは、SDGsへの対応とコスト削減の両立という観点で、今や避けては通れない経営課題となっています。

しかし、プラスチックの種類や汚れの程度によってリサイクル手法が異なり、また回収・選別のコストも無視できません。

本コンテンツでは、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルなど、企業が取り組むべきリサイクル戦略のポイントを解説します。

さらに、先進企業の取り組み事例や具体的なコスト削減施策、SDGs対応における効果的なアプローチまで、実務担当者の視点で徹底的に解説。

プラスチックリサイクルを企業価値向上につなげるためのヒントを、さっそく見ていきましょう。

目次

プラスチックリサイクルの現状と企業の責任

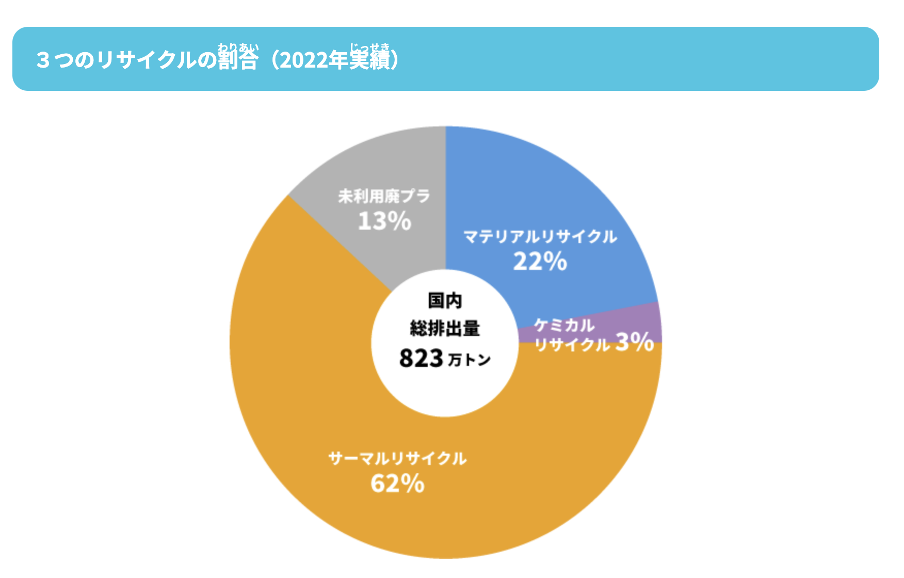

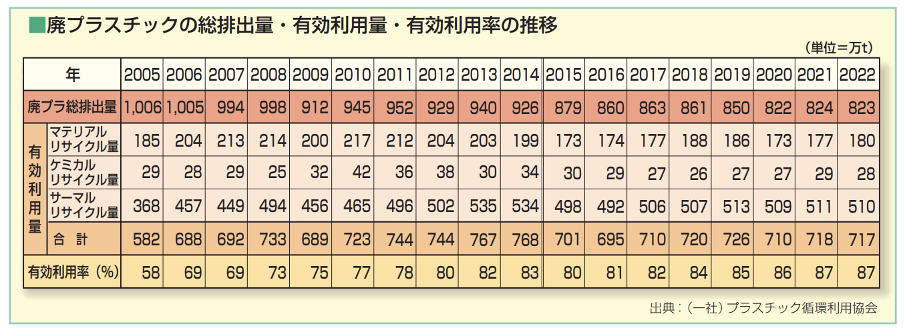

日本のプラスチックリサイクル率は年々上昇傾向にあり、2022年現在で87%です。

しかし、その内訳を見るとほとんどがサーマルリサイクルとなっています。

サーマルリサイクルはプラスチックを燃焼させて活用するため、環境に優しいとは言い難いのが現実。

そもそもヨーロッパではサーマルリサイクルはリサイクル率に含まれません。

日本のプラスチックリサイクル率からサーマルリサイクルを省くとかなり低い数値となるため、国内企業にも積極的な取り組みが求められている状況です。

特に、製造業や小売業などの企業は、大量のプラスチックを使用するため、そのリサイクル活動が社会に大きな影響を与えます。

日本では、プラスチック資源循環促進法が施行され、企業には分別回収や再利用の取り組みが求められています。

このような法規制への対応はもちろん、企業自らがリサイクル戦略を強化することで、環境保護と持続可能な成長の両立が期待されているのです。

プラスチックリサイクルで得られるメリット

企業によるプラスチックリサイクルの取り組みには、さまざまなメリットがあります。

- コストの削減

- 企業イメージの向上とブランド価値の向上

- SDGsへの貢献と社会的な責任の遂行

特に近年は、投資家や金融機関による環境への取り組み評価が投資判断に大きく影響するため、プラスチックリサイクルへの積極的な姿勢が企業価値向上に直結します。

コスト削減効果

プラスチックのリサイクルを進めることで、廃棄コストの削減につながります。

廃棄物処理費用は年々増加しており、特に大量のプラスチックを扱う企業にとっては大きな負担となっています。

また、原材料費の削減も期待できる効果のひとつです。

特に石油由来のプラスチック原料価格が高騰しているなかで、リサイクル素材の利用はコスト最適化の手段となります。

企業イメージの向上とブランド価値の向上

環境問題への取り組みは、企業のブランド価値を高める重要な要素となります。

これからは、環境に配慮した企業が消費者や取引先に選ばれる世の中となっていくため、リサイクルの取り組みは企業イメージの向上に欠かせないアクションです。

リサイクル戦略を明確にし、持続可能な経営を推進することは、企業の競争力向上に貢献するでしょう。

SDGsへの貢献と社会的な責任の遂行

プラスチックリサイクルは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも役立ちます。

特に「12. つくる責任 つかう責任」や「14. 海の豊かさを守ろう」に関連し、企業の取り組みが直接的な影響を与えるでしょう。

また、環境対策を積極的に行うことで、社会的責任を果たし、企業の持続可能な成長につなげることができます。

法規制に対応するだけでなく、自発的にリサイクルを推進する姿勢が、長期的な企業価値の向上につながるでしょう。

プラスチックリサイクルの種類と活用方法

プラスチックのリサイクル方法は、大きく3つに分類されます。

| リサイクル方法 | 処理方法 | コスト | 環境負荷 |

| マテリアル | 物理的な再生 | 中 | 低 |

| ケミカル | 化学分解 | 高 | 中 |

| サーマル | 熱エネルギー回収 | 低 | 高 |

それぞれの特徴を理解し、企業の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルは、使用済みプラスチックを物理的に処理して再び製品化する方法です。

▼活用例

- ペットボトルの製造(水平リサイクル)

- 詰め替え容器の製造

- 衣類

- 防草シート

- コンテナ

- ベンチ

- フェンス

- 遊具

- 土木シート

具体的には、プラスチックを粉砕・洗浄・選別した後、ペレットやフレークに加工して再利用します。

この方法は、比較的シンプルで環境負荷が低いことが特徴です。

企業にとっては、廃棄コストの削減と原材料費の低減につながります。

また、環境負荷を抑えつつ、持続可能な資源循環の実現にも貢献できます。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、プラスチックを化学的に分解して原料に戻す最先端の技術です。

▼活用例

- 製鉄所の還元剤やコークス

- 可燃性ガスや油などの燃料

- 塗料や接着剤などの化学製品の原料

- 新しいプラスチック製品

- 食品包装材

- 自動車部品

- 化学製品の原料

この方法の最大の利点は、複合材料や汚れの付いたプラスチックでも高品質な原料として再生できることです。

日本の大手化学メーカーを中心に、新しいケミカルリサイクル技術の開発が進んでいます。

ただし、処理コストが高いため、導入には慎重な検討が必要です。

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルは、プラスチックを燃焼させてエネルギーを回収する方法です。

▼活用例

- 発電(ごみ発電)

- 暖房や給湯

- 温水プールの加熱

- ビニールハウスの温度調整

- 工場の動力源

- 施設への熱供給

直接的なリサイクルではありませんが、廃棄物をエネルギー源として有効利用できるため、環境負荷の低減に寄与します。

特に、リサイクルが難しいプラスチックの処理方法として注目されており、埋立処分の削減にもつながります。

ただし、CO2排出を伴うため、カーボンニュートラルの観点からは、より環境負荷の低い方法への移行が推奨されます。

企業におけるプラスチックリサイクルの進め方

プラスチックリサイクルを効果的に推進するためには、段階的なアプローチが重要です。

- 社内体制の構築と従業員への啓発

- 廃プラスチックの分別・回収システムの導入

- 外部リサイクル業者との連携

社内体制の構築と従業員への啓発

プラスチックリサイクルの成功には、全社的な取り組みが不可欠です。

まず、社内にリサイクル推進のための責任者や専門チームを設置。

明確な目標を設定し、取り組みの方向性を社内に共有することが重要です。

また、従業員への教育も欠かせません。

リサイクルの重要性や具体的な方法を研修や社内掲示などで周知し、協力を促しましょう。

▼理解を深めるべき内容

- プラスチックごみの環境影響

- 正しい分別方法

- リサイクル目標と進捗状況

- 個人レベルでできる取り組み

従業員の意識が高まることで、リサイクルの効果も向上します。

廃プラスチックの分別・回収システムの導入

効率的な分別・回収システムは、リサイクル率向上の要です。

オフィスや工場の各所に専用の分別ボックスを設置し、プラスチックの種類ごとに収集しましょう。

分別ボックスには写真や図を用いた分かりやすい表示を行い、誤投棄を防止。

また、回収量の把握や追跡のためには、ICタグやバーコードを活用するのが効果的です。

これにより、部門ごとの進捗管理や改善点の特定が可能になります。

外部リサイクル業者との連携

リサイクルの成果を最大化するには、外部のリサイクル業者との協力が不可欠です。

信頼できる業者を選び、定期的な回収や適切な処理を依頼することで、スムーズなリサイクルが実現できるでしょう。

また、リサイクル素材の活用について業者と相談し、新たな製品開発につなげることも可能です。

外部パートナーとの連携を深めることで、企業のリサイクル戦略はより効果的になります。

コスト削減・プラスチック使用量削減への取り組み

プラスチック使用量の削減は、リサイクル以上に環境負荷低減に効果的です。

企業は製品設計から使用後の回収まで、バリューチェーン全体での削減を検討する必要があります。

ここでは、具体的な削減アプローチを3つの観点から解説します。

製品設計段階からの削減

製品設計の段階から、プラスチック使用量の削減を考慮することが重要です。

▼具体的な取り組み

- 部品の薄肉化・軽量化

- 構造の単純化による部品点数の削減

- 再生材料の使用を前提とした設計

- 解体しやすい構造の採用

また、包装材を簡素化することも有効です。

過剰包装を見直し、リサイクルしやすい設計を取り入れることで、環境負荷の軽減やコスト削減につながります。

代替素材の活用

プラスチックの代わりに、環境負荷の低い素材を活用する取り組みが広がっています。

▼主な代替素材

- 生分解性プラスチック

- 紙・段ボール材

- 竹や木材などのバイオマス素材

- セルロースナノファイバー

生分解性プラスチックや紙、バイオマス素材などを採用することで、環境に優しい製品づくりが可能になります。

特に、食品容器や包装材では、紙や植物由来の素材が広く活用されています。

企業は、用途に応じた代替素材を検討し、持続可能な選択を進めることが重要です。

リユース・リデュースの促進

リユース(再利用)やリデュース(削減)を推進することで、プラスチックの使用量を大幅に減らすことができます。

▼具体的な取り組み例

- 通い箱システムの導入

- 詰め替え製品の開発

- レンタル・シェアリングの推進

- 修理・メンテナンス体制の整備

リユース可能な容器やリフィル製品の導入は、使い捨てプラスチックの削減だけでなくコスト削減にも役立ちます。

また、消費者と協力してエコバッグやマイボトルの利用を促すキャンペーンを実施するのも効果的です。

企業としての姿勢を明確にし、環境意識の向上を図りましょう。

プラスチックリサイクルに関する法規制と支援制度

2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」により、企業の取り組みが加速しています。

この法律では、製品の設計から廃棄物の処理まで、包括的な対応が求められています。

▼主な規制内容と支援制度

| 規制 | ・年間プラスチック使用量の報告義務 ・削減計画の策定と実施 ・リサイクル材の使用目標設定 |

| 支援制度 | ・設備導入補助金(最大1億円) ・技術開発支援 ・税制優遇措置 |

これらの制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できます。

成功事例から学ぶ効果的なプラスチックリサイクル戦略

プラスチックリサイクル戦略の具体的な成功例を3社、ご紹介します。

Loop Industries (ループ・インダストリーズ)

低品質のPETプラスチックやポリエステル繊維を、無限にリサイクル可能な原料に戻す技術を開発。

従来のリサイクルでは難しかった、着色・汚れたプラスチックも再生可能にしました。

世界的な飲料メーカーや消費財メーカー(ペプシコ、ダノン、ロレアルなど)と提携し、ループの技術を用いた再生PETボトルや化粧品容器を市場に投入。

これらの製品は、従来のリサイクルPETと比較しても品質が劣化せず、繰り返しリサイクルできるため、資源の節約と廃棄物削減に貢献しています。

技術的なブレークスルーによって、従来のリサイクルの限界を超えた「無限リサイクル」を実現した点が成功の鍵といえるでしょう。

Patagonia (パタゴニア)

製品の長寿命化、リペアサービスの提供、リサイクル素材の使用、リサイクルプログラムの推進など、包括的な戦略を展開。

単なるリサイクルだけでなく、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減を目指しています。

「Worn Wear」プログラムを通じて、古着の回収・修理・再販を行い、製品の寿命を延ばす取り組みを推進。

さらに、再生ポリエステルやオーガニックコットンなど、環境負荷の低い素材の使用比率を高めています。

また消費者への環境意識啓発にも積極的に取り組み、ブランドイメージの向上にもつながっています。

製品のライフサイクル全体を考慮した循環型ビジネスモデルの構築が成功の要因です。

Interface (インターフェース)

カーペットタイルメーカーとして、製品の製造から回収、リサイクルまでを一貫して行う「Mission Zero」を掲げ、廃棄物ゼロを目指しています。

使用済みカーペットタイルを回収し、新しいタイルの原料として再利用する「ReEntry」プログラムを確立。

また、バイオベースやリサイクル素材の使用比率を高めることで、環境負荷を低減に成功しています。

さらに、製造プロセスにおけるエネルギー効率の向上にも着手。

明確な目標設定と、それを実現するための具体的な施策を着実に実行することで、循環型経済への移行を推進している点が評価されています。

今後の展望と企業の役割

プラスチックリサイクルを取り巻く環境は、急速に変化しています。

2025年までに、さらなる規制強化が予想される中、企業にはさまざまな対応が求められます。

- デジタル技術を活用したトレーサビリティの向上

- 業界を超えた連携強化

- イノベーションへの投資

- 消費者教育の推進

特に注目すべきは、AIやIoTを活用した新しいリサイクルシステムの開発です。

これらの技術革新により、リサイクルの効率化とコスト削減の両立が期待されています。

まとめ:プラスチックリサイクルで持続可能な社会を実現

企業がプラスチックリサイクルを推進することで、環境負荷を低減しながらコスト削減やブランド価値向上につなげることができます。

また、法規制への対応や支援制度の活用によって、効率的なリサイクル活動を進めることが可能に。

さらに、プラスチック使用量の削減にも取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献できます。

企業が積極的に行動を起こし、リサイクルの意識を高めることが、未来の環境を守る鍵となるでしょう。