【最新解説】SBTiとは?企業が知っておきたい認定基準と取り組みの流れ

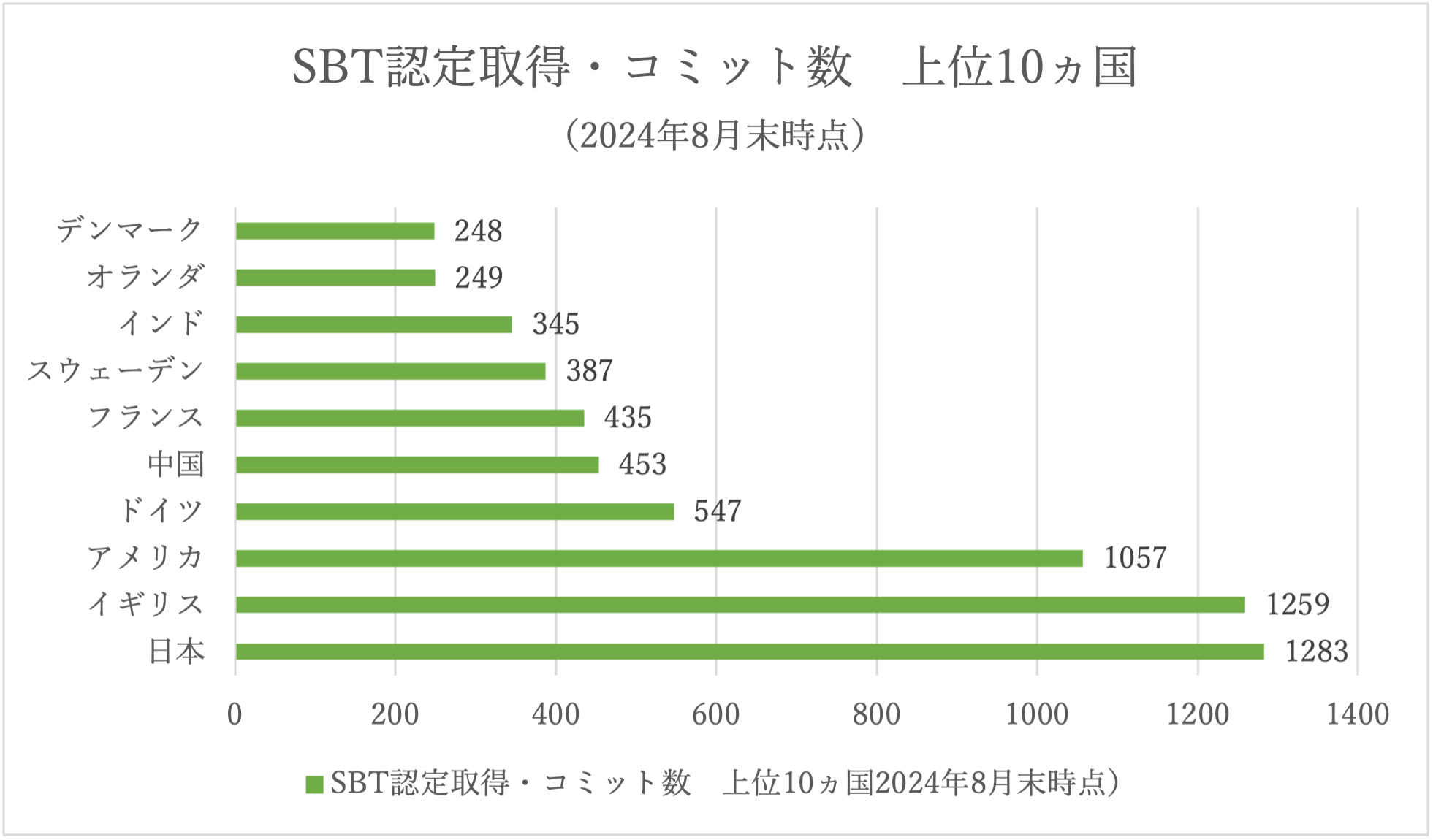

2024年8月末、企業の温室効果ガス削減目標に関する国際的な認定であるSBTの認定及びコミットしている企業の合計数において、日本がイギリスを抜き、世界で1位となりました。これらの日本企業のうち、320社がSBTiの区分による大企業が占めており、東証プライム市場に上場している企業はその中でも約250社で、これはプライム上場企業全体の約15%にあたります(※1)。また、日経平均株価銘柄の企業225社のうち、半数以上の115社(51%)が認定取得またはコミットをしている状況です。

SBTiデータをもとに、筆者作成

そこで本コンテンツでは、SBTで掲げる目標を達成するためのイニシアチブとして多くの企業が参画するSBTiについて、SBTiの概要からSBT認定を受けるメリットまでを順に解説していきます。

(※1)2024年8月末時点。

SBTiの概要について

Science Based Targets initiativeの略で、WWF(※2)、CDP(※3)、WRI(※4)、UNGC(※5)によって2015年に設立された、共同イニシアチブを取る団体を表しています。SBTとの違いとしては、SBTは、Science Based Targetsの略で、企業の温室効果ガス削減目標が科学的にパリ協定で定められた1.5℃目標に整合していることを示すための世界共通の認定(目標)そのものを指すのに対し、SBTiは、SBTiはSBTを推進し参画するための組織を指しています。

| SBT | 温室効果ガス削減目標がパリ協定で定められた1.5℃目標に整合していることを示すための世界共通の認定(目標) |

| SBTi | SBTを推進し参画するための組織 |

同様に、SBTiに関連するキーワードとしては、SBT Net-ZeroやRE100があります。前者はSBTiが推進するネットゼロの理論を指しており、後者は、温室効果ガスではなく、電気やエネルギーに関する目標やイニシアチブとなっています。因みに、SBTiとRE100においては対象となる企業の範囲も異なっており、SBTは中小企業も含めたすべての企業が対象となっているのに対し、RE100は年間の消費電力量による環境への影響力が強い企業が対象となっています。

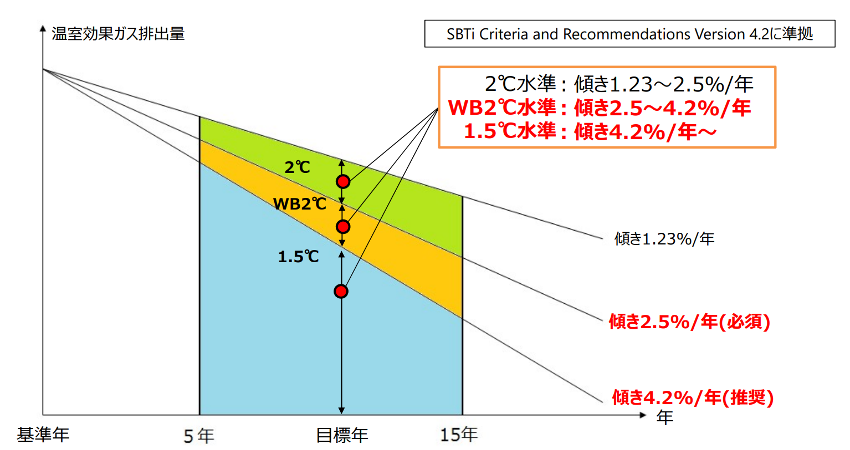

SBTが削減対象とする温室効果ガスの排出量は、サプライチェーン全体の排出量を指すため、実質的にはScope1からScope3までの温室効果ガスの排出量を削減目標としていくことになります。SBTを設定する上でのイメージとしては、毎年2.5%以上の温室効果ガスの削減を目安として、5年~15年先の目標を定めることとされています。

環境省:SBT(Science Based Targets)について

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf

冒頭でもお伝えしたように、2024年8月末現在、多くの日本企業がSBTの認定及びコミットしている企業として名を連ねている状況ですが、SBTiによるセクター区分で見ると、電子機器や機械、建設やエンジニアリング、医薬品やバイオテクノロジーなどのセクターからの参加が多くなっています。加えて、昨今では中小企業のSBTの認定及びコミット数も急増している状況です。これは、大企業から脱炭素対策を求められた中小企業の対応の一つとしてSBT認定の取得が選択されていることを示しており、このような各企業の動きがサプライチェーン全体に影響を及ぼしていることが伺える状況となっています。

(※2)World Wide Fund for Natureの略で、世界自然保護基金を表す。

(※3)英国の慈善団体が管理するNGO団体を表す。

(※4)世界資源研究所を表す。地球の環境と開発の問題に関する政策研究と技術的支援を行う独立した機関。

(※5)国連グローバル・コンパクトを表す。国連と民間企業や団体が手を結び、健全なグローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティイニシアチブ。

SBTiが掲げる基準と具体的なSBT申請の流れについて

SBTiが掲げる基準には、短期的なものと長期的なものがあり、SBTiは設立以来、最新の科学的な知見にあわせて認定する目標のレベルも更新してきました。その結果、短期目標の基準においては、以前は2℃基準や2℃より十分に低い基準で認定を受けることも可能でしたが、現在では、1.5℃基準(Scope1、2は気温上昇を1.5℃以下に、Scope3では2℃より十分低く抑える目標)にその基準が変更されています。また、2020年以前に認定された目標は、2025年までに1.5℃基準に整合するように更新する必要があります。一方、長期目標に関しては、2050年以前にネットゼロに到達するペースでネットゼロ基準を設定し、企業に対しても野心的で長期的な目標の策定を促しています。この背景には、2022年末のCOP27で、グテーレス事務総長の設立した専門家グループにより発表された、企業や自治体など非国家アクター向けの「ネットゼロの定義提言書」があります。この国連による提言書の発表により、これまでは企業が自主的に掲げてきたネットゼロ目標やカーボンニュートラル目標にも、科学的な根拠が示される必要性が高まりました。

そこで、ここからは上記の基準を踏まえ、具体的なSBT申請の流れについて簡単にお伝えしていきます。大きく分けると、5つの必須STEPと1つの任意STEPがあります。

SBT申請の流れ

STEP1:【任意】Commitment Letterを事務局に提出

(ポイント:コミット〔2年以内にSBT設定を行うという宣言〕した場合にはSBT事務局、CDP、WMBのウェブサイトにて公表)

STEP2:目標を設定し、申請書を事務局に提出

(ポイント:Target Submission Formを事務局に提出し、審査日をSBTi booking systemで予約)

SBTの削減目標設定について

| 項目 | 内容 |

| バウンダリ(範囲) | 企業全体(子会社含む)(*1)のScope1及び2をカバーする、すべての関連するGHGが対象 |

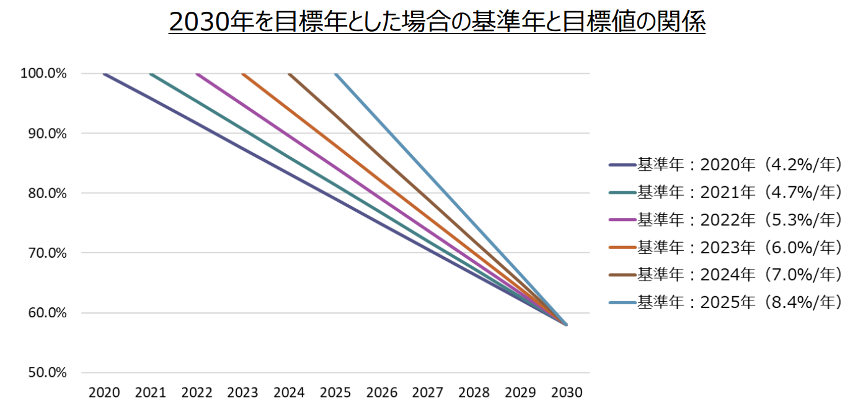

| 基準年・目標年 | • 基準年(*2)はデータが存在する最新年とすることを推奨(未来の年を設定することは認められていない) • 目標年は申請時から最短5年、最長10年以内(*3) |

| 目標水準 | 最低でも、世界の気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃以内に抑える削減目標を設定しなければならない →SBT事務局が認定するSBTの2手法(*4)に基づき目標設定 →総量同量削減の場合は毎年4.2%削減 |

| Scopeを複数合算(例えば1+2または1+2+3)した目標設定が可能。ただし、Scope1+2及びScope3でSBT水準を満たすことが前提 | |

| 他者のクレジットの取得による削減、もしくは削減貢献量は、SBT達成のための削減に算入できない | |

| Scope2 | 再エネ電力を1.5℃シナリオに準ずる割合で調達することは、Scope2排出削減目標の代替案として認められる |

| Scope3 | • Scope3排出量がScope1+2+3排出量合計の40%以上の場合にScope3目標の設定が必須 • Scope3排出量全体の2/3をカバーする目標を、以下のいずれかまたは併用で設定すること

|

| 報告 | 企業全体のGHG排出状況を毎年開示 |

| 再計算 | 最低でも5年ごとに目標の見直しが必要 |

環境省:SBT(Science Based Targets)について(SBT設定の基準概要)をもとに、筆者作成

(*1)親会社もしくはグループのみの目標設定を推奨。ただし、子会社が独自に設定することも可能。

(*2)4.2%/年という削減率を不変とすると、目標年を固定した場合には基準年(及び直近年)を 先に延ばすほど、目標達成に必要な削減量を少なくすることができてしまうため、これを避けるために2021年以降を基準年とする場合は、2020年を基準年とした場合と同等の削減が求められている。

環境省:SBT(Science Based Targets)について

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SBT_syousai_all_20240301.pdf

(*3)長期目標(例えば2050年目標)の提出も推奨。

(*4)総量削減とSDAの2手法を推奨。

| 手法 | 概要 | 基準 | 認定水準 |

| 総量削減 | 全企業が排出総量を同じ割合で削減する手法で、目標の設定と進捗状況の把握が容易で分かり易い。 〔対象〕 多くのセクターに応用が可能 | 総量 | 1.5℃ |

| SDA | IEAが定めたセクター別の原単位の改善経路に沿って削減する手法。 〔対象〕 電力、サービス・商業ビル、住宅建築、セメント | 原単位 | 1.5℃ (IEA B2DSシナリオ) |

STEP3:SBT事務局による目標の妥当性確認・回答(有料)

(ポイント:事務局は認定基準への該否を審査し、メールで回答〔否定する場合は、理由も含む〕)

STEP4:認定された場合は、SBT等のウェブサイトにて公表

STEP5:排出量と対策の進捗状況を、年一回報告し、開示

STEP6:定期的に、目標の妥当性の確認

(ポイント:大きな変化が生じた場合は必要に応じ目標を再設定〔少なくとも5年に1度は再評価〕)

SBT認定を受けるメリットについて

以下のようなメリットが挙げられます。①は各企業とそこに携わるステークホルダーへのメリット、②は世界全体の環境変化へのメリットとなります。

①企業が各種ステークホルダーに対し、持続可能な企業であることをアピールすることで、評価向上やリスクの低減、機会の獲得などに繋げる

SBTは、気候科学に基づく世界共通の基準の評価・認定された目標となっており、パリ協定にも整合していることが分かりやすい、というのが特徴の一つです。そのため、投資家や顧客、サプライヤー、従業員などの各種ステークホルダーに対しても、SBT認定から得られるメリットは明らかになっています。例えば、対投資家という観点では、SBTの取得は企業の持続可能性をアピールすることができ、CDPの採点等においても評価されるため、投資家からのESG投資の呼び込みに役立つことが可能です。また、対顧客においては、リスク意識の高い顧客の声に答えることになり、自社のビジネス展開におけるリスクの低減や機会の獲得に繋がる可能性があります。その他、対サプライヤーにおいては、サプライチェーンの調達リスク低減やイノベーションの促進へつなげることが可能となっており、対従業員においては、SBTは野心的な目標達成水準であるため、社内で画期的なイノベーションを起こそうとする機運の向上に繋げることが期待できます。

②サプライチェーン全体の温室効果ガスの削減に繋げる

1章でもお伝えしたように、企業のサプライチェーン全体での温室効果ガスの排出削減が求められていく過程で、実際に中小企業によるSBTの認定及びコミット数も急増している状況です。これらの背景には、取引先企業から自社の削減目標の開示や評価が求められていることも一因として挙げられています。このように、現実的なサプライチェーン全体の行動変容を促し、結果的に温室効果ガスの削減に繋げる、という、より①よりも世界全体の環境変化に大きなプラスの影響を与える効果が見込まれます。

まとめ

本コンテンツでは、SBTiとその周辺知識を深めるために、SBTiの概要を踏まえた上で、SBTiの掲げる基準やSBTを設定する上で必要な情報について整理し、解説してきました。

コンテンツ内でもご紹介したように、多くの日本企業がSBTの認定及びコミットする企業となっており、脱炭素に関する取り組みが先行している一方、温室効果ガスの排出量が多い企業ほど、SBTの取得が遅れているという課題が残されているのも事実です。そのため、今後も日本の、特に多くの企業を牽引するトップ企業が、科学的で野心的な温室効果ガスの削減目標を積極的に掲げることが引き続き求められる状況となっています。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。