ゼロカーボンとは | ゼロカーボンを実現するための方法や具体的な取り組みもあわせて解説

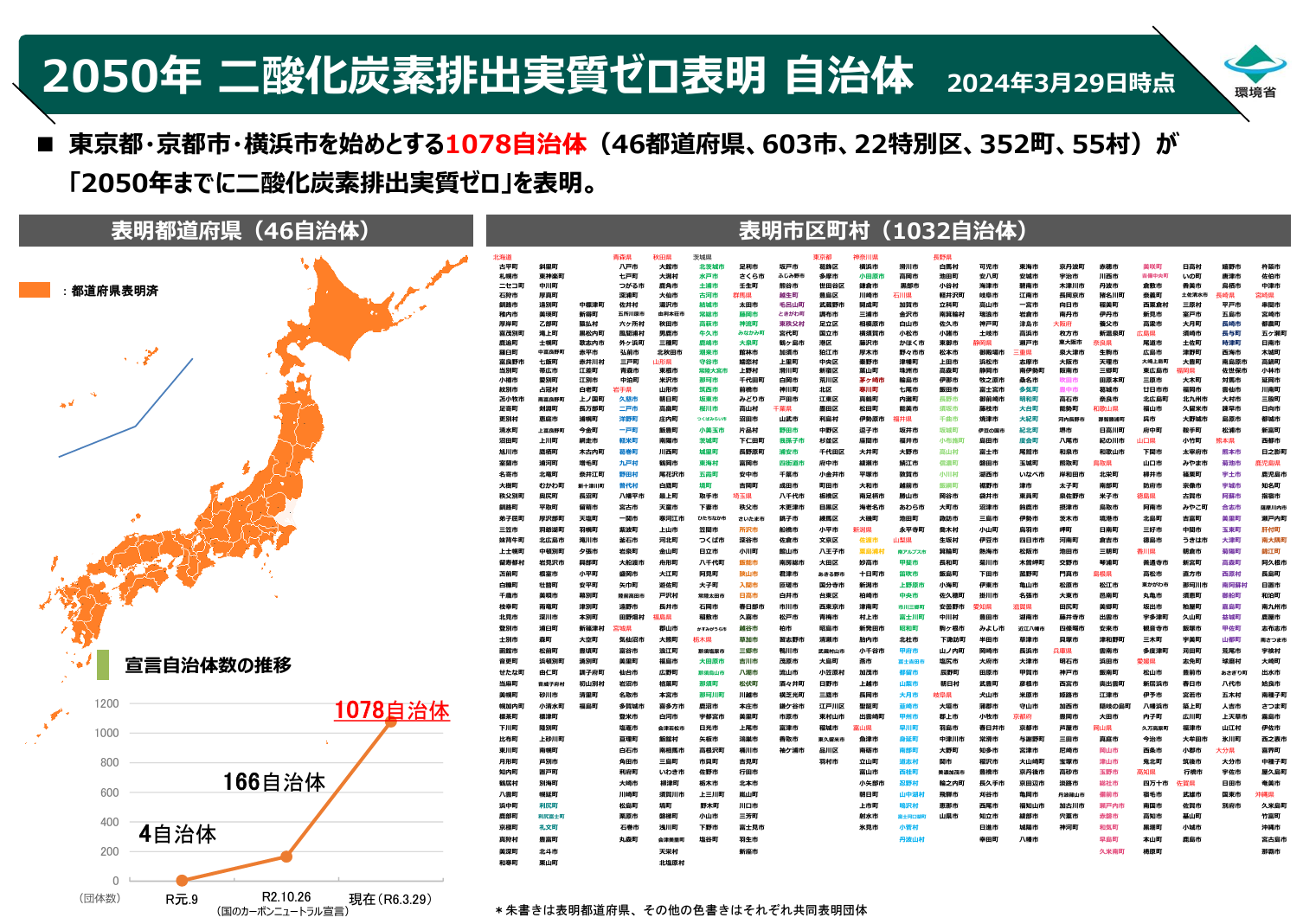

昨今、ゼロカーボンに向けて自治体の活動が活発化していることはご存じでしょうか。特にこの数年間においては、2050年までにゼロカーボンシティを目指すとする自治体の表明数が急増しています。

環境省:地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況

© https://www.env.go.jp/content/000216995.pdf

例えば直近では、東京都の23区長で構成される特別区長会と脱炭素化へのノウハウを持つメガバンク3行が、2050年までにGHG排出量を実質ゼロにしようとする「ゼロカーボンシティ特別区」を実現させようと、昨年2023年の10月に連携協定を結びました。この協定は、GHG排出量の算定や削減計画の策定、削減策の評価などで連携し、地域の中小企業を支援することを目的としています。

その他にも、北海道では、ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課を立ち上げ、北海道内のGHG排出量を2030年までに48%、2050年までに実質ゼロを目指すとする「ゼロカーボン北海道」という取り組みが行われています。

北海道のホームページ:ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課

© https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/

このように、GHG排出量を実質ゼロにすることを目指すゼロカーボンに関する取り組みは多方面で注目を浴びており、現在ではゼロカーボンシティ以外にも様々な活動が全国各地で行われるようになりました。

そこで、本コンテンツではゼロカーボンの概要を改めて確認し、冒頭でご紹介したゼロカーボンシティ以外にも、昨今ではどのようなゼロカーボンに向けた取り組みが行われているのかを確認していきます。

ゼロカーボンとは

企業や家庭が排出するGHGの排出量から、森林や海藻、CCSなどによる吸収量を差し引いて、排出量の合計を実質的にゼロにすることを表しています。「カーボンニュートラル」や「ネットゼロ」とはほぼ同義となっており、環境省ではこれらの言葉の違いを明確には定義していない状況です。

<GHGの排出・吸収(除去)状態を示す関連キーワード>

| 対象 | 目指すところ | |

| ゼロエミッション | 産業廃棄物 ※但し、気候変動関連のテーマで狭義にて、CO2のみを指すこともある。 | 排出量そのものをゼロにする。 |

| カーボンニュートラル(≒ゼロカーボン) | 温室効果ガス | 排出量と吸収・除去量を中立な状態にする。 |

| ネットゼロ (≒ゼロカーボン) | 温室効果ガス | 正味の排出量をゼロにする。 |

| ネガティブエミッション | 温室効果ガス | 回収・吸収し、貯留・固定化することで大気中の温室効果ガスを除去する。 |

ゼロカーボンを目指す背景には、昨今の地球温暖化や気象災害の問題が挙げられます。このような異常気象の進行により、世界全体においても、今後の産業や経済活動等の中で大きな影響が出る可能性が様々な研究から示唆されています。そのため、将来の世代が安心して暮らすことができる、持続可能な経済社会をつくるためには、我々は日々の経済活動や日常生活に伴い排出されている温室効果ガスの削減、並びにカーボンニュートラルの実現に向けて、取り組む必要があります。

このような状況の中で、日本としては2020年10月、菅元総理は所信表明演説において、2050年までに「カーボンニュートラル(≒ゼロカーボン)」を目指すことを宣言しました。日本が目指す「カーボンニュートラル」とは、CO2だけに限らず、メタン、N2O(一酸化二窒素)、フロンガスを含む温室効果ガス全体が対象となります。しかし、この大前提として日本は自国のCO2排出量の約4割を占めている発電部門の脱炭素化が必須となっています。

発電部門の脱炭素技術としては、大きく分けて以下の表の5つが挙げられます。

このうち、下記3つの技術(火力+CCUS/カーボンリサイクル、水力発電、アンモニア発電)については、技術的なイノベーションが必要であり、まだ安定的に電力を供給できる段階ではありません。

| 脱炭素技術 | 克服すべき主な課題 |

| 再エネ | 導入拡大に向け、系統制約の克服、コストの低減、周辺環境との調和が課題 |

| 原子力 | 安全最優先の再稼働、安全性に優れた炉の追求、継続した信頼回復が課題 |

| 火力+CCUS / カーボンリサイクル | CO2回収技術の確立、回収CO2の用途拡大、CCSの適地開発、コスト低減が課題 |

| 水素発電 | 水素専焼火力の技術開発、水素インフラの整備が課題 |

| アンモニア発電 | アンモニア混焼率の向上、アンモニア専焼火力の技術開発が課題 |

ゼロカーボンを実現する方法について

大きく分けると、①CO2そのものの排出量を削減する、②排出したCO2の吸収量を増大するの2つの方法が挙げられます。

①CO2そのものの排出量を削減する

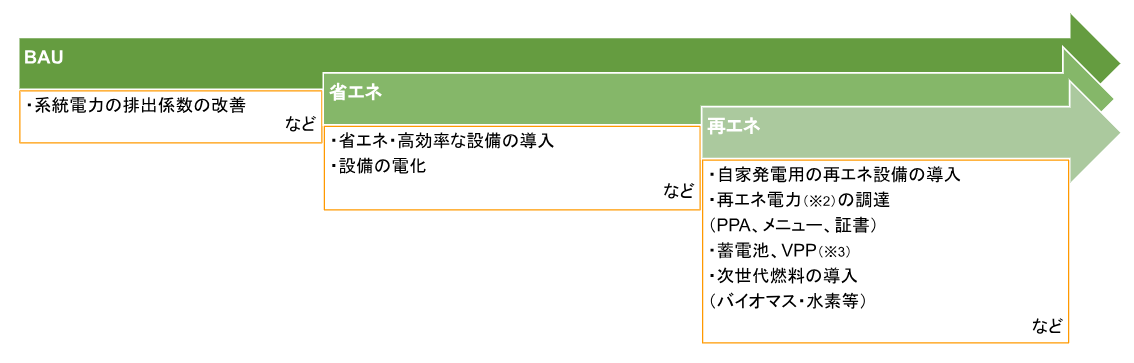

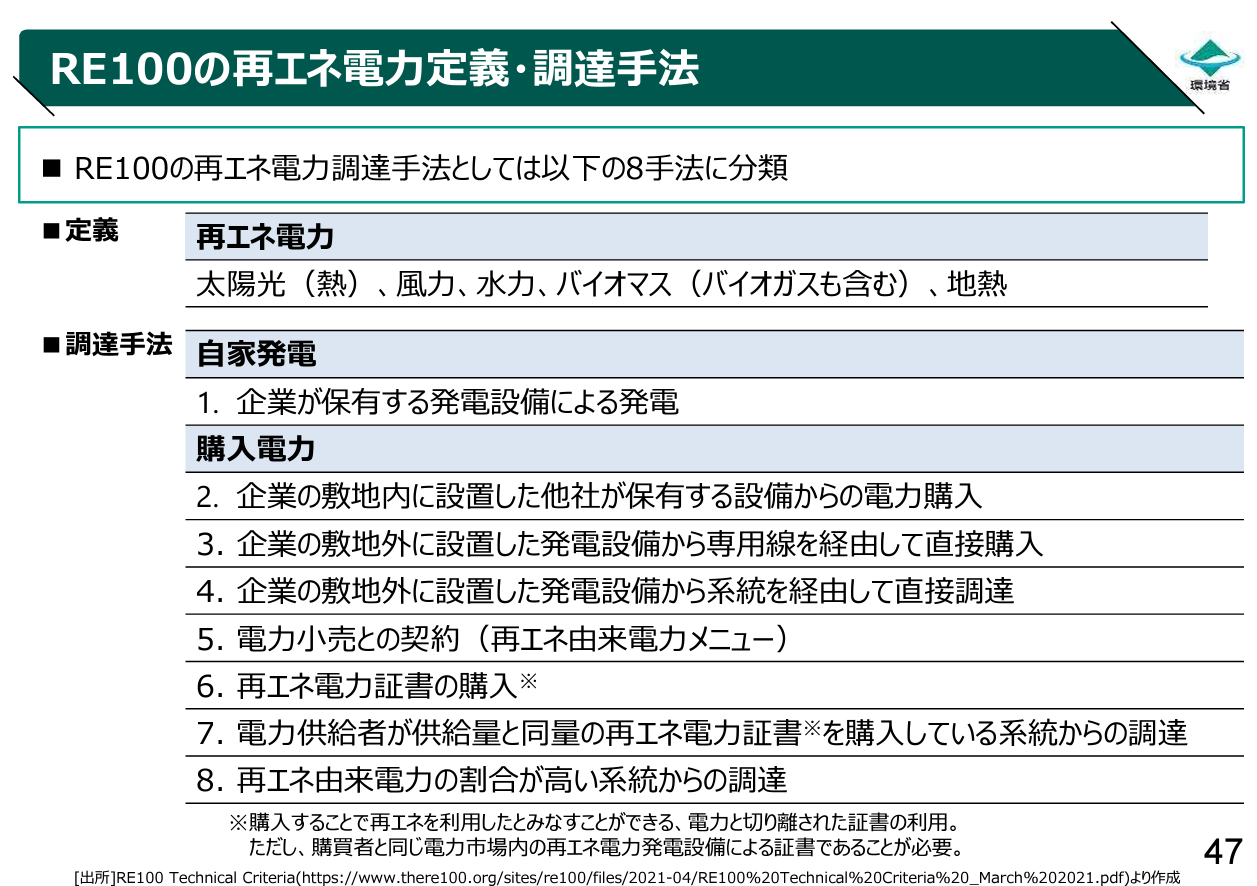

削減方法のステップとしては、BAU(※1)→省エネ→再エネ→の3段階で削減するという考え方がベースとなっています。 また、再エネの中心となっている再エネ電力の調達手段には優先順位が定められています。RE100の中では、再エネ電力の調達手法は8種類に分類されていますが、これよりも大まかに4種類に分類されている自然エネルギー財団の「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第7版(2024年版)」を用いて、再エネ電力の調達手段における優先順位を説明します。

また、再エネの中心となっている再エネ電力の調達手段には優先順位が定められています。RE100の中では、再エネ電力の調達手法は8種類に分類されていますが、これよりも大まかに4種類に分類されている自然エネルギー財団の「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第7版(2024年版)」を用いて、再エネ電力の調達手段における優先順位を説明します。

環境省:RE100について

© https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/RE100_syousai_20210810.pdf

多くの電力を消費する企業や自治体では、1種類の方法で必要な電力量全てを賄うことは難しいとされています。そのため、複数の方法を組み合わせながら、予算と環境負荷などの選択基準をもとに調達する必要があります。

気候変動の抑制に効果がある追加性(※4)の点では、新しい発電設備を建設する自家発電・自家消費かコーポレートPPAを選択することが望ましいとされています。また、この2種類の方法は、自然エネルギーの電力の調達コストを長期に固定できるメリットも兼ね備えています。一方で、自家発電で供給できる電力量は限られていたり、コーポレート PPA では契約価格を含めて条件に合う案件を見つける必要があったり、必ずしも計画どおりに調達量を増やせるわけではないのが現状です。そのため、企業や自治体は、自家発電・自家消費とコーポレートPPAを最大限に活用して自然エネルギーの電力調達量を増やしながら、不足分を小売電気事業者から購入する方法がベースとなってきます。それでも足りない場合には、追加で証書を購入して補う、といった考え方をもとに、追加性、調達量、コストのバランスをとって自然エネルギーの電力を増やしていくことが推奨されています。

■自然エネルギーの電力調達計画を策定する手順

| 自社で開発・投資できる発電設備を優先 (毎年の調達可能量を想定し、不足分を事業者からの購入で賄うことを検討する) | ||

| 自家発電 | 調達方法 | コーポレートPPA |

| 可能な場所に最速で導入 但し、発電量は限定的 | 基本方針 | 目標の調達量をもとに最大限の契約を締結 |

| 1. 自社で設置・運用 2. 他社に委託 (オンサイトPPA) | 選択肢 | 1. 小売電気事業者に委託 (長期購入) 2. 発電事業者に資金提供 (開発投資) |

| 設置場所、発電規模、投資額、投資回収年数、自社運営体制、委託によるメリットとデメリット | 検討事項 | 総投資額、発電規模、発電方法、発電地域、運転開始年、契約期間、収支計画、委託先 |

自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け電力調達ガイドブック第7版(2024年版)を元に筆者作成

⇓

| 不足分を事業者から購入 (自社からの調達量の拡大に伴い、事業者からの購入による調達比率を下げることを目指す) | ||

| 小売メニュー | 調達方法 | 証書 |

| 選択基準に合うメニュー 特に、環境負荷と持続性 | 基本方針 | 目標の調達量を満たせない場合に年ごとに購入(補完手段) |

| 1. FIT電力+非化石証書 2. 非FIT電力(新しい) 3. 非FIT電力(古い) | 選択肢 | 1. 非化石燃料(再エネ指定) 2. グリーン電力証書 3. J-クレジット(再エネ発電由来) |

| 選択基準との整合性、価格、契約期間、事業者の財務体質 | 検討事項 | 選択基準との整合性、価格、購入可能見込み量、購入方法 |

自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け電力調達ガイドブック第7版(2024年版)を元に筆者作成

②排出したCO2の吸収量を増大する

Nets(※5)を用いた炭素除去によって、カーボンニュートラルな状態(大気中へのCO2の排出量と吸収量を均衡させる)を目指します。

■CO2の吸収量を増大する方法

| NETsの種類 | 内容 | |

| ⾃然に基づく解決策 (NBS(※6)) | 植林や森林再⽣、ブルーカーボンなどを通して、炭素の吸収量を増やす。 | |

| 技術的解決策 | ⼟壌炭素隔離 (バイオ炭等) | 農業の⼀環とした、⼟の中に⽊や葉など植物を埋める。 |

| 回収・貯留付き バイオマス発電 (BECCS) | 発電はバイオマス燃料で行い、排出されたCO2を発電所に隣接、又は付近に設置しているプラントで回収する。また、回収したCO2は地下などに注⼊して封じ込める。 | |

| ⼤気からの直接回収(DACCS) | CO2を固定する化学物質などで⼤気中に含まれるCO2を 回収し、地下などに注⼊して封じ込める。 | |

(※1)Business as usualの略で、特別な対策を行っていないケース、例えば系統電力の排出係数を改善させるなどの簡便な取り組みにて、CO2の排出量を削減することを目指す場合などを想定しています。

(※2)自然エネルギーで発電した電力のことを表しています。RE100では再エネ電力の定義として、太陽光(熱)、風力、水力、バイオマス(バイオガスも含む)、地熱で発電された電力としています。

(※3)Virtual Power Plantの略で、電力の需要家側のエネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電設備、蓄電設備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御(需要家側エネルギーリソースからの逆潮流も含む)することで、発電所と同等の機能を提供することをあらわしています表しています。

(※4)自らの支配下で電力を生み出すのであれば、社会にとって新しい再エネ電源が創出されることに繋がる、という概念を表しており、追加性のある再生可能エネルギーとして、自家消費やコーポレートPPAが挙げられます。

(※5)Negative Emission Technologiesの略で、大気中の炭素を回収し、永続的に貯留するための技術を表しています。

(※6)Nature-based Solutionの略。

ゼロカーボンに関する取り組みについて

▷ゼロカーボンアクション30

8つの切り口から30個の具体的なアクションを掲げ、脱炭素社会の実現に向けたライフスタイルの転換を促す取り組みとなっています。政府を挙げての国民運動として行われた「COOL CHOICE」活動の一環として行われており、現在では本キャンペーンそのものが、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするための新しい国民運動である「デコ活」に移行しています。

環境省:ゼロカーボンアクション30|COOL CHOICE 未来のために

© https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/pdf/zerocarbonaction30.pdf

▷ゼロカーボン・ドライブ

ゼロドラと略されることもありますが、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力(再エネ電力)と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時のCO2排出量がゼロのドライブを表しています。環境省が主導となり、4年間の「再生可能エネルギー100%電力の調達」と「モニター制度への参加」を要件として、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を購入する個人、地方公共団体及び中小企業等に対し、購入時に補助金を支給するといった取り組みを行ってきました。

環境省:Let’s ゼロドラ!!(ゼロカーボン・ドライブ)

© https://www.env.go.jp/air/zero_carbon_drive/

▷ゼロカーボンパーク

国立公園において先行して脱炭素化に向け、脱プラスチックや食材の地産地消、電気自動車等や利用施設における再生可能エネルギーの活用、エコツーリズムなどの持続可能な観光地作りに取り組むエリアが、ゼロカーボンパークとして登録されています。国立公園をカーボンニュートラルのショーケースとし、訪れる国内外の人たちに脱炭素型の持続可能なライフスタイルを体験してもらう空間として位置づけられています。

環境省:ゼロカーボンパークの推進

© https://www.env.go.jp/content/900488766.pdf

国立公園に – ゼロカーボンパークに行ってみよう!

© https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/pick-up/zero-carbon-park/

まとめ

本コンテンツでは、ゼロカーボンの概要として、目標設定に至る背景要因や具体的な発電技術を改めて確認し、ゼロカーボンを実現するために必要な手段を解説していきながら、ゼロカーボンに向けた昨今の取り組みもあわせてお伝えしてきました。

今回のキーワードとなっているゼロカーボンは、今のところ冒頭の事例でご紹介した「ゼロカーボンシティ」というセットの用語で使われる機会が多いかもしれません。しかし、ベースとなってくる重要な概念は、いわゆるカーボンニュートラルであり、将来の世代が安心して暮らすことができる、持続可能な経済社会をつくるために、我々は日々の経済活動や日常生活に伴い排出されている温室効果ガスの削減、並びにカーボンニュートラルの実現に向けて、真剣に取り組む必要があります。

本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。