波力発電がもたらす未来|再生可能エネルギーとしての可能性と展望

気候変動対策が世界的な課題となるなか、波力発電が新たな再生可能エネルギーとして注目を集めています。

波力発電は、地球上の71%を占める海洋の無尽蔵なエネルギーを活用できる技術として、世界中で研究開発が進められています。

海洋大国である日本にとっても、波のエネルギーを活用した発電は、エネルギー自給率向上への大きな可能性といえるでしょう。

本コンテンツでは、波力発電の基本的な仕組みから、最新の技術動向、そして実用化に向けた課題まで徹底解説します。

波力発電が切り拓く、持続可能なエネルギーの未来とは?その可能性と展望について、さっそく見ていきましょう。

目次

波力発電とは?

波力発電とは、海の波が持つエネルギーを利用して電気を生み出す発電方法です。

太陽や風と同じように自然の力を活用する再生可能エネルギーの一種として注目されています。

化石燃料を使わないため、環境負荷が少なく、持続可能なエネルギー源としての可能性を秘めています。

特に島国である日本では、長い海岸線を活かした新たなエネルギー源として注目を集めている発電方法です。

再生可能エネルギーとしての波力発電の意義

波力発電は、化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源として、重要な意義を持っています。

- 気候変動対策への貢献

CO2を排出しないクリーンエネルギーとして、地球温暖化防止に貢献 - エネルギー安全保障の強化

国産エネルギーとして、エネルギー自給率の向上に寄与 - 安定した発電が可能

昼夜を問わず継続的にエネルギーの供給が可能 - 地域活性化への期待

沿岸部での新たな産業創出や雇用機会の増加が見込まれる

今後の技術発展により、コストの削減や発電効率の向上が進めば、実用化がさらに加速する可能性があるでしょう。

波のエネルギーを電力に変換する仕組み

波力発電には、主に「振動水柱型」「可動物体型」「越波型」「ジャイロ式」などの方式があります。

これらの技術は、それぞれ異なる環境に適しているため、設置場所によって最適な方式が選ばれますが、波の運動エネルギーを利用して発電機を動かし電気を作るという点では共通しています

海洋のエネルギーを効率的に活用するための研究が進められており、今後さらに改良されることが期待されています。

波力発電の仕組みと種類

波力発電には、波のエネルギーを電力に変換する方式によって、主に4つの種類があります。

それぞれの方式には特徴があり、設置場所や波の条件に応じて最適な方式が選択されます。

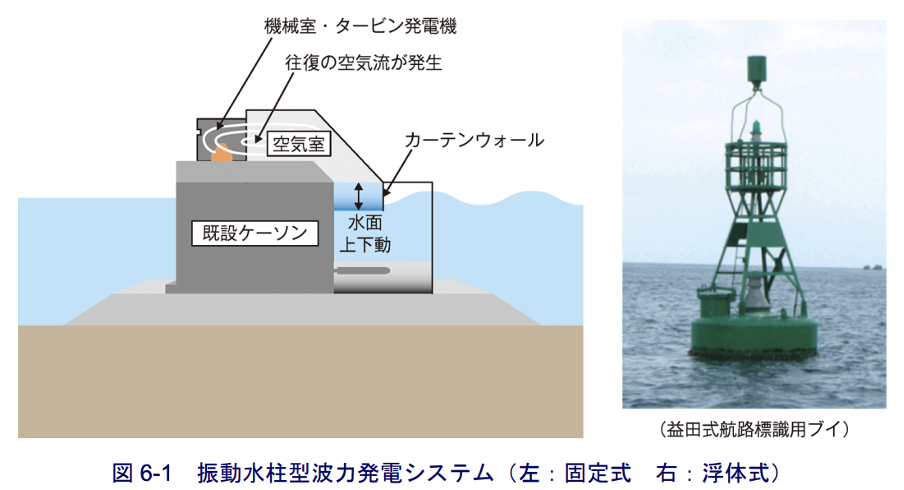

振動水柱型

波の上下動を利用して空気を圧縮し、その空気圧でタービンを回転させる方式です。

シンプルな構造で、メンテナンスが比較的容易なのが特徴です。

設置コストが比較的低く、沿岸部に設置しやすいため、世界中で実証実験が行われています。

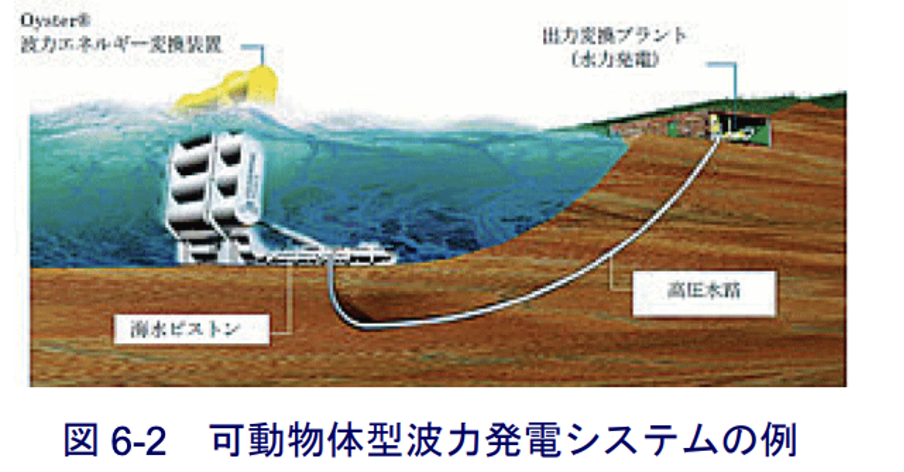

可動物体型

波の力で浮体(ブイやフロート)を上下または前後に動かし、その運動を利用して発電機を回す方式です。

さまざまな波の条件に対応できる柔軟性が特徴で、発電効率も高いとされています。

この方式の代表的な例が、スコットランドのペラミス社が開発した「Pelamis(ペラミス)」です。

複数の浮体を連結することで、効率的な発電が可能になります。

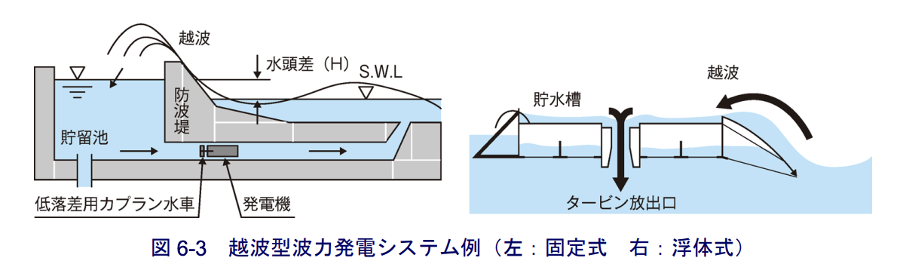

越波型

波を人工的な貯水池に導き、その位置エネルギーを利用して水車を回す方式です。

波を貯水池に集めることで、安定した発電が可能になります。

デンマークの「Wave Dragon(ウェーブ・ドラゴン)」が代表的な例で、大規模な発電所として期待されています。

ただし、大規模な構造物が必要なため、建設コストが高くなる傾向があります。

ジャイロ式

波の揺れを利用してジャイロ効果を生み出し、その回転運動で発電機を回す方式です。

日本のジャイロ式波力発電は、独自の技術として注目を集めています。

波の上下動や回転運動を効率的に電力に変換できる利点があります。

コンパクトな設計が可能で、沿岸部や浮体式の施設に設置しやすいのが特徴です。

波力発電のメリットとデメリット

波力発電は再生可能エネルギーの新たな選択肢として、多くの可能性と課題を持ち合わせています。

ここでは、波力発電の主要なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

環境への負荷が少ないクリーンエネルギー

波力発電は、発電時に二酸化炭素を排出しないため、環境に優しいクリーンエネルギーです。

また、化石燃料を使用しないため、資源枯渇の心配もありません。

海の波は常に発生しているため、安定したエネルギー供給が可能な点もメリットです。

一方で、装置の設置やメンテナンスにおいては環境への影響が懸念されることもあります。

適切な対策を講じることで、より持続可能なエネルギー源となるでしょう。

安定したエネルギー源としての可能性

波は天候に左右されにくく、年間を通じて一定のエネルギーを供給できます。

特に風力発電や太陽光発電と異なり、夜間や無風時でも発電できる点が大きなメリットです。

これにより、電力の安定供給に貢献し、エネルギー不足の解決策のひとつとなる可能性が期待できます。

また、海洋に囲まれた地域では波力発電の導入によって地産地消のエネルギー供給が可能になるため、エネルギーの自給率向上にも寄与すると考えられています。

コストや設置場所の制約といった課題

波力発電の課題のひとつは、初期導入コストの高さです。

発電設備の開発や設置には多額の投資が必要であり、現時点ではコストが課題となっています。

また、メンテナンスや修理にも費用がかかるため、長期的な視点でのコスト削減が求められます。

さらに、適切な設置場所の選定も重要です。

波のエネルギーが強すぎると設備が損傷しやすく、逆に波が小さい地域では十分な発電が難しくなります。

これらの課題を克服するための技術開発が進められており、今後の進展が期待されています。

世界の波力発電事情

波力発電の開発は世界各地で進められており、特にヨーロッパが先進的な取り組みを展開。

技術開発から実用化まで、国際的な協力体制のもとで着実に進展を遂げています。

各国の導入状況

波力発電の導入は、国によって進捗が異なります。

- イギリス:世界有数の波力・潮力発電のための実証試験施設「European Marine Energy Centre」を設立

- ポルトガル:世界初の商用波力発電所「Aguçadora Wave Park」設立(故障したため、改良機を実験中)

- オーストラリア:「Vicotrian Wave Power Demonstration Project」で、商用スケールプロジェクトを実施

- 中国:500kw独立型波力発電システム実証事業、系統連系型波力発電システム開発といった実証実験を実施

発展途上国ではコストの課題が大きく、導入はまだ限定的です。

ただし、海洋資源の豊富な地域では、今後の成長が期待されています。

先進的な技術開発と国際協力

波力発電の技術開発は、国際的な協力体制で進められています。

欧州連合(EU)は「Horizon Europe」プログラムを通じて、波力発電の研究開発に大規模な投資を行っています。

また各国の研究機関や企業が参加する「Ocean Energy Europe」では、技術の標準化や知見の共有が進められています。

近年では、発電効率の向上や設備の耐久性向上に向けた研究が進んでおり、実用化が期待されています。

日本の波力発電の現状

四方を海に囲まれた日本は、波力発電の開発に適した環境を持っています。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、今後波力発電は重要な再生可能エネルギーのひとつとなるでしょう。

研究開発の現状と課題

日本では、さまざまな機関や大学、企業が連携し、波力発電の新しい技術の開発や実証実験を行っています。

- 三井造船

浮体式波力発電装置の研究開発 - 新明和工業

独自の波力発電装置の開発 - エコ・パワー

小型波力発電装置「波力発電ブイ」の開発・販売 - 東京大学

生産技術研究所などで波力発電の研究 - 九州大学

応用力学研究所などで波力発電の研究開発 - 長崎大学

海洋未来イノベーション機構などで波力発電に関する研究開発 - 防衛大学校

電気情報学群などで波力発電の研究 - 海上技術安全研究所

波力発電を含む海洋再生可能エネルギーの研究開発 - 一般社団法人海洋エネルギー資源利用推進機構(OEA)

海洋エネルギーに関する情報収集・提供や、関係者間のネットワーク構築

しかし、導入コストの高さや設備の耐久性といった課題があり、商業化にはまだ時間がかかると考えられています。

▼主な研究課題

- 発電コストの低減

- 耐久性の向上

- 漁業との共生

- 系統連系技術の確立

また、日本の沿岸は波の条件が地域ごとに異なるため、適切な発電方式の選定も課題です。

このため、効率的な発電システムの確立が求められています。

導入事例と今後の展望

日本の波力発電の実証実験は着実に進展しています。

- 久慈波力発電所(岩手県)

日本初の波力発電所として2016年に設置 - 神奈川県平塚市

平塚新港の防波堤前で、反射波を利用した波力発電設備が稼働中 - 山形県酒田港

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が波力発電の実証実験を実施

これらの取り組みにより、日本の波力発電は実用化に向けて着実に前進しています。

波力発電の将来性

波力発電は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重要な再生可能エネルギーとして期待されています。

技術革新と社会システムの進化により、その可能性は着実に広がっているのです。

技術革新によるコスト削減と効率向上

最新のAIやIoT技術の活用により、波力発電の効率とコストパフォーマンスが大きく向上しています。

- AIによる最適制御

波の状態を予測し、発電効率を最大化する制御システムの開発

- 新素材の活用

耐久性の高い複合材料の採用により、メンテナンスコストを削減

- モジュール化設計

標準化された部品の使用により、製造コストを低減

これらの技術革新により、波力発電は着実にコスト競争力を高めています。 ただし、これらの数値は実証実験段階のものも含まれており、実用化段階での検証が必要です。

スマートグリッドとの連携

波力発電は、次世代の電力網であるスマートグリッドとの親和性が高いエネルギー源です。

天候予測データと連携し、効率的な電力供給が可能になります。

他の再生可能エネルギーと組み合わせることで、より安定した電力供給が期待されています。

新しいビジネスチャンスと雇用創出

波力発電産業の発展は、新たな経済効果をもたらす可能性があります。

- 関連産業の成長

部品製造、設置工事、保守管理など、多様な事業機会の創出

- 地域経済への貢献

沿岸部での雇用創出や観光資源としての活用

- 国際市場での展開

日本の技術力を活かした海外展開

特に、関連する技術開発やメンテナンス業務の拡大が期待されます。

さらに、地域経済の活性化にも貢献する可能性が高まっています。

波力発電関連の企業と投資機会

波力発電市場は、グローバルな再生可能エネルギー市場の中で急速に成長している分野です。

2030年までに世界市場規模は大きく拡大することが予想されており、注目の投資分野となっています。

主要企業の動向とビジネスモデル

波力発電の分野では、欧米を中心に複数の企業が先進的な技術開発を進めています。

日本でも、大手電力会社やベンチャー企業が実証実験を行い、新たなビジネスモデルを模索。

特に、波力発電を再生可能エネルギーとして普及させるため、政府や民間の連携が重要となっています。

投資リスクとリターン

波力発電は新興分野であり、高い成長が期待される一方で、技術的・経済的なリスクも存在します。

設備コストやメンテナンス費用が高いことから、初期投資の回収には時間がかかる可能性があります。

しかし、持続可能なエネルギーへの需要が高まる中で、長期的なリターンを見込める分野でもあります。

そのため、投資家にとっては慎重なリスク評価が求められるでしょう。

まとめ:波力発電は未来のエネルギーを担うか

波力発電は、持続可能なエネルギーとして大きな可能性を秘めています。 技術の進歩によりコストが下がれば、より普及が進むでしょう。

日本でも導入が進めば、エネルギー自給率の向上に貢献するはず。

今後の技術開発と政策の動向に注目しながら、波力発電の未来を見守ることが重要です。