カテゴリ3(Scope3)はエネルギーの上流工程。Scope1、Scope2との違い

スコープ3カテゴリ3(Scope3 Category3)は、「Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動」を算出するカテゴリです。「Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動」とは、使用したエネルギーの原料が採掘、製造、輸送された段階のことです。ガス、電気などは使用する際だけでなく、元となる原料が製造過程でも温室効果ガスが排出されているため、その際の排出量をカテゴリ3で算出します。

この記事では、Scope3カテゴリ3について概要や温室効果ガス排出量の計算方法をご説明しています。

計算式やScope1、Scope2との違いを把握すると、カテゴリ3の算出がスムーズになります。

目次

Scope3カテゴリ3では、燃料やエネルギーの上流工程が対象

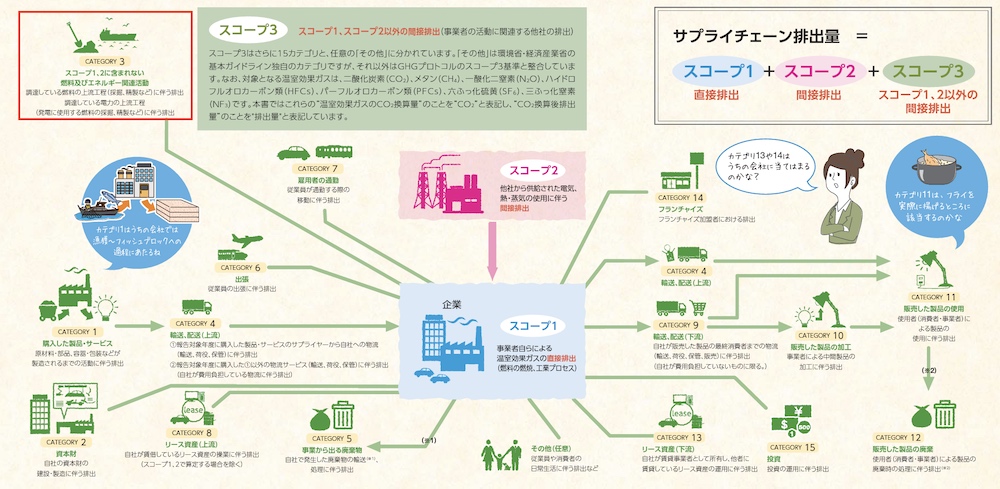

Scope1、2、3全体図

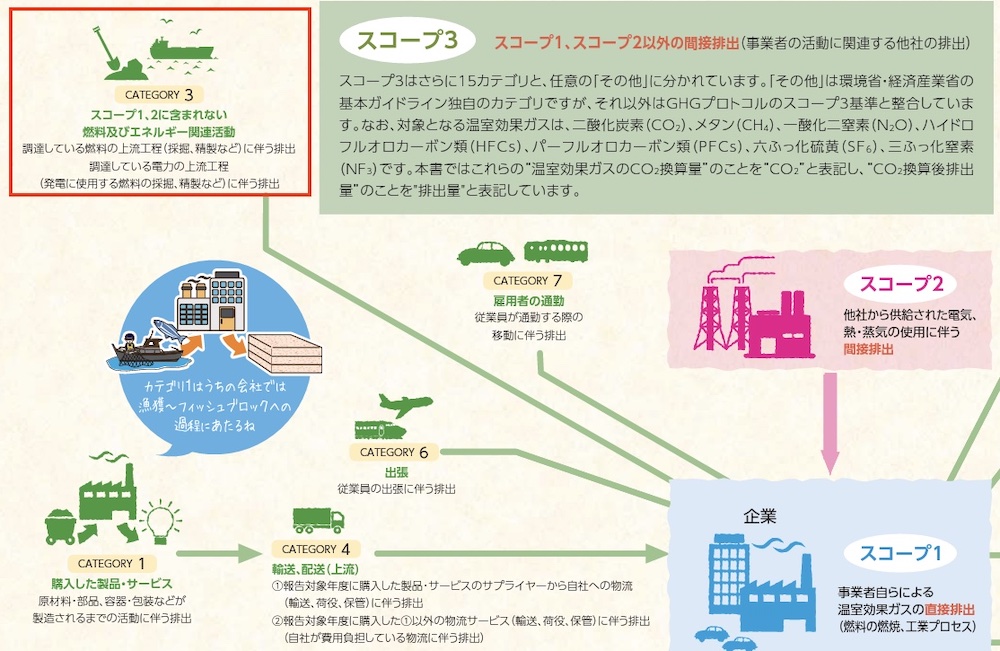

カテゴリ3クローズアップ

スコープ3カテゴリ3(Scope3 Category3)は、Scope1、Scope2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動が該当します。

使用したガス、電気、蒸気などを作るための原料を採掘する段階や、精製される段階で出た温室効果ガスの排出量を算定します。

エネルギーの使用量が対象となるScope1、Scope2と関連深く、混同しやすいカテゴリですので、Scope1、Scope2との違いを理解することがまずは大切です。

そのScope1、Scope2との違いですが、環境省が発行している「サプライチェーン排出量算定の考え方」というパンフレットにわかりやすい図解が掲載されていますので、ご紹介いたします。

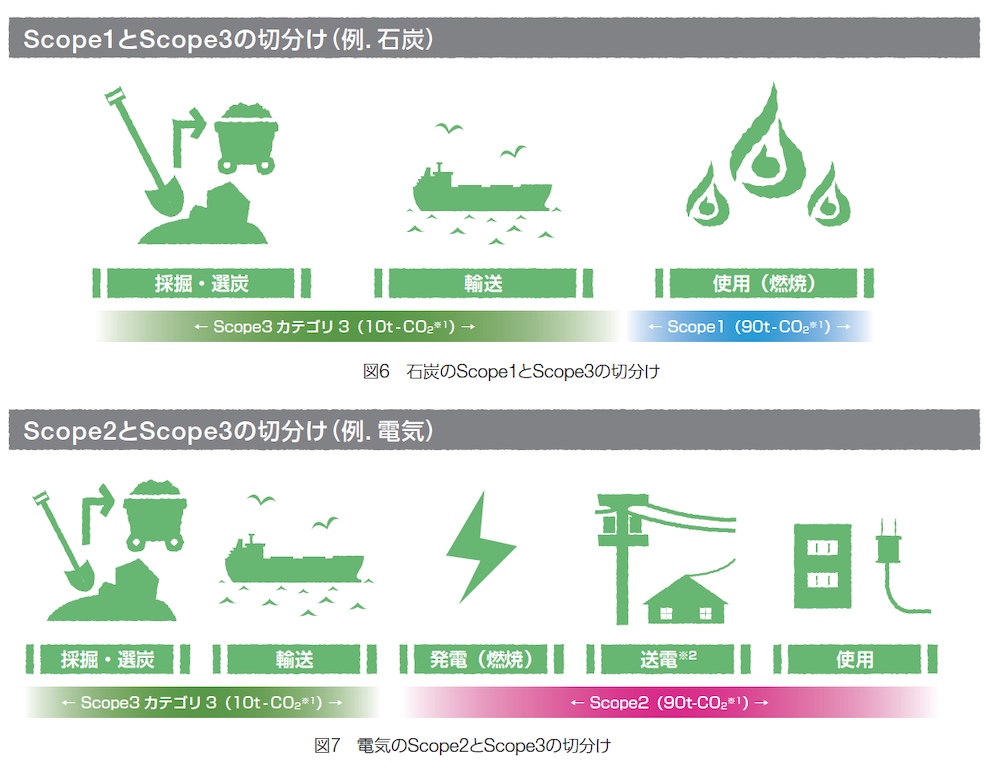

上の図解はガスを使用した際、下の図解は電気を使用した際のScope1、Scope2とScope3カテゴリ3との切り分け方です。

ガスも電気も、遡っていけば、石炭や石油(一次エネルギーと言います)を採掘、選炭するところから始まり、それを船で日本に運び、ガス、電気(二次エネルギーと言います)に転換、加工をして使用します。

この採掘、選炭、輸送の段階が、Scope3カテゴリ3に当てはまり、その後の電力会社や事業者での使用がScope1やScope2に該当します。

下2020年度の日本のエネルギー自給率は10%程度ですので、一次エネルギーを日本に運ぶまでがScope3カテゴリ3、日本国内で使用するのがScope1やScope2といったイメージだとわかりやすいかもしれません(必ずしもそうではないので、あくまでイメージとしてご参考ください)。

カテゴリ3の計算式

● 自社が購入した燃料(ガスなど)の場合

自社が購入した燃料の物量・金額データ×排出原単位

● 電気を使用した場合(電力会社と一般的な契約している)

自社への電気の入力データ×全電源平均の排出原単位

● 電気を使用した場合(電気の種類を選定して契約している)

自社への電源の種類別の電気の入力データ×電源の種類別の排出原単位

● 熱の場合

自社への熱の入力データ×排出原単位

一次エネルギーの採掘や製造は、大半が海外で行われていますし、どの企業が行っているか把握することはとても大変です。

採掘、製造で排出された温室効果ガスについて、実際の数値を確認して算定するのは現実的ではありません。

そこで、使用したエネルギーの量や金額に排出原単位をかけて計算することが一般的で、上記のようにエネルギーの種類別で計算式が分かれています。

「排出原単位」は、活動量あたりのCO2排出量のことで、エネルギーの種類別に数値が決まっており、環境省が公表している「排出原単位データベース」には、電気と蒸気には、電気と蒸気の排出原単位について下記のように記載されています。

| エネルギー種 | 排出原単位 |

|---|---|

| 電気 | 0.0682 kgCO2e/kWh |

| 蒸気 | 0.0328 kgCO2e/MJ |

例えば、電気の年間電力使用量 (kWh) が10,000kWhだった場合、排出源単位 は上記のデータベースによれば0.0682(kgCO2e/kWh) となっているため、これらをかけた数値が年間CO2e排出量 (kgCO2e)です。

計算式にするとこのようになります。

0.0682 kgCO2e/kWh × 10,000 kWh = 682 kgCO2e

石炭や原油、ガス、ガソリンなどの排出原単位は、環境省ではなく、一般社団法人サステナブル推進機構が公開している「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」という排出原単位データベースから確認することができます(確認の際は、取得申請が必要です)。

次に、それぞれの計算式について、詳しく確認していきましょう。

自社が購入した燃料(ガスなど)の場合

自社が購入した燃料の物量・金額データ×排出原単位

「自社が購入した燃料」とは、ガスなどを通常どおり使用した際の量、もしくは金額とお考えください。

自社内でガスなどの使用量、支払い金額を管理している部門からデータを共有してもらい、それをエネルギーごとに分かれた排出原単位と掛け算をすれば温室効果ガスの排出量を算出できます。

各地に営業所や工場などがある事業者の場合は、それぞれ算出する必要があります。

電気を使用した場合(電力会社と一般的な契約している)<

自社への電気の入力データ×全電源平均の排出原単位

電気の使用は、使用する電源の種類を特定して契約していない場合と、特定して契約している場合で計算式が分かれます。

このような書き方だとわかりづらいですが、水力発電や火力発電などの発電方法の中から、使用する電力の発電方法を選ばずに契約している場合と、選んで契約している場合のことです。

通常は選ばずに契約していますので、「自社への電気の入力データ×全電源平均の排出原単位」という計算式を使用します。

「自社への電気の入力データ」は電気の使用量、「全電源平均の排出原単位」は、排出原単位データベースに記載された電気の排出原単位(上の表に記載した0.0682kgCO2e/kWh)で掛け算を行い、算出します。

電気を使用した場合(電気の種類を選定して契約している)

自社への電源の種類別の電気の入力データ×電源の種類別の排出原単位

水力発電や火力発電などの中から、使用する電気の発電方法を選んで契約している場合は、こちらの計算式を使います。

「自社への電源の種類別の電気の入力データ」とは電気の使用量で、契約している電気の種類別で出します。

水力発電と地熱発電を契約しているのであれば、それぞれの使用量と排出原単位で計算するということです。発電方法を選ばずに契約している場合は、全てまとめて計算すればOKでしたが、発電方法を選んで契約していると、電気の種類ごとに算出する必要があるため、算定の手間が増えます。

熱の場合

自社への熱の入力データ×排出原単位

熱エネルギーを使用している場合も他のエネルギーと同じように、熱の使用量と排出原単位を用いて算出をします。

なお、ガスや電気と異なり、熱エネルギーを使用していない事業者も多いと思いますが、熱エネルギーを算出していない事業者は算定する必要はありません。

まとめ

Scope3カテゴリ3で算出する温室効果ガスの排出量についてご説明しました。

- 使用したガス、電気、蒸気などが採掘、精製される段階が対象

- エネルギーの使用量と排出原単位を用いて算出する

カテゴリ3の温室効果ガスの排出量を算出する際のポイントはこの2点です。

Scope1、Scope2と関連する項目のため、一緒に作業を進めると効率よく算出できます。

各エネルギーの使用量を把握することがまず大事ですので、使用量を管理している部署への確認から始めましょう。