今さら聞けない発電プラントの仕組みと種類|再エネ・CCS・世界と日本の最新動向

現代社会において、安定した電力供給は経済活動や私たちの生活に欠かせないものです。その電力を生み出す中核施設が「発電プラント」です。発電プラントには、火力・水力・原子力・再生可能エネルギーを活用するものなど、さまざまな種類があり、それぞれの仕組みや特長があります。

近年では、カーボンニュートラルを目指した脱炭素化が進み、次世代発電プラントの開発が加速しています。本記事では、発電プラントの基本から最新技術、今後の展望まで詳しく解説します。

目次

発電プラントとは?基本概念と役割

発電プラントとは、電力を生産するための大規模な施設のことを指します。主な役割は以下の3つです。

- 電力の安定供給:地域や国全体に安定した電力を供給する。

- エネルギーの効率的な変換:自然エネルギーを利用して電力を生成し、持続可能なエネルギー供給を目指す。

- 環境への影響の最小化:燃料転換(CO2排出削減目的で燃料を換えること)による、廃棄物削減等、環境負荷を軽減する。

発電プラントは、国のエネルギー政策や経済発展に直結するため、各国が技術開発や設備投資を進めています。

発電プラントの種類と仕組み

発電プラントの種類と仕組みについて、それぞれの特徴と詳細な仕組みを解説します。

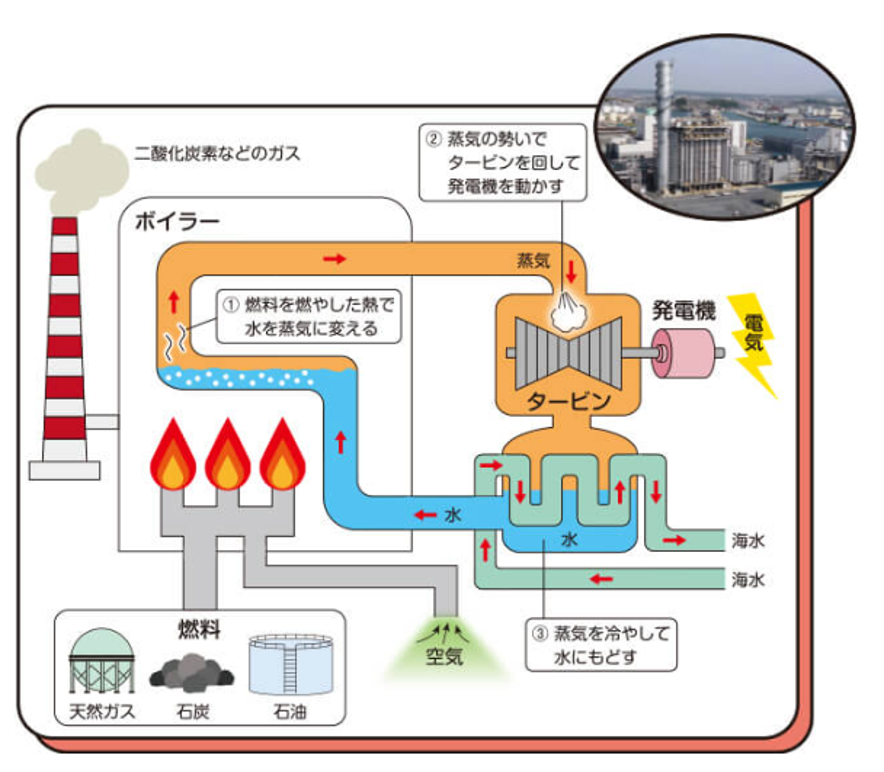

火力発電

特徴

- 安定した電力供給が可能で、需要の変動に柔軟に対応できます。

- 燃料の調達が比較的容易です。

- CO2排出量が多いため、地球温暖化への影響が懸念されています。

仕組み

- ボイラーで燃料を燃焼させ、水を蒸気に変えます。

- 蒸気タービンで蒸気のエネルギーを回転運動に変えます。

- 発電機で回転運動を電気エネルギーに変換します。

- 復水器で蒸気を水に戻し、再利用します。

代表的な発電所

- 東京電力富津火力発電所

https//www.tepco.co.jp/

- JERA碧南火力発電所

https//www.jera.co.jp/

引用 資源エネルギー庁広報HP

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pamph/manga_denki/html/006/

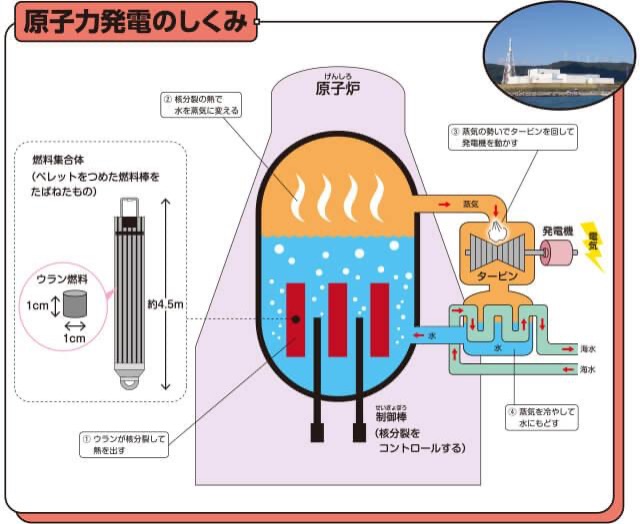

原子力発電

特徴

- 発電時にCO2を排出しないため、地球温暖化対策に貢献できます。

- 燃料のエネルギー密度が高く、少量で大量の発電が可能です。

- 放射性廃棄物の処理や安全性の確保が課題となります。

詳細

- 原子炉でウラン燃料の核分裂反応を起こし、熱を発生させます。

- 蒸気発生器で熱を水に伝え、蒸気を生成します。

- 蒸気タービンで蒸気のエネルギーを回転運動に変えます。

- 発電機で回転運動を電気エネルギーに変換します。

- 復水器で蒸気を水に戻し、再利用します。

代表的な発電所

- 関西電力大飯発電所

https//www.kepco.co.jp/

- 九州電力川内原子力発電所

https//www.kyuden.co.jp/

引用 資源エネルギー庁広報HP

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pamph/manga_denki/html/006/

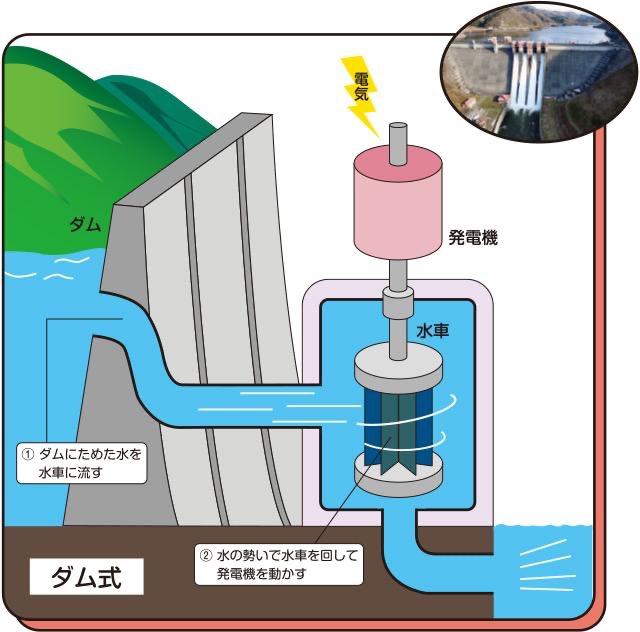

水力発電

特徴

- CO2を排出しない再生可能エネルギーです。

- 燃料費がかからず、運転コストが比較的安いです。

- ダム建設による環境への影響や、降水量による発電量の変動があります。

詳細

- ダムや貯水池に貯めた水を水圧管で水車に導きます。

- 水車で水の落下エネルギーを回転運動に変えます。

- 発電機で回転運動を電気エネルギーに変換します。

代表的な発電所

- 奥只見発電所

https//www.jpower.co.jp/

- 関西電力黒部川第四発電所

https//www.kepco.co.jp/

引用 資源エネルギー庁広報HP

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pamph/manga_denki/html/006/

太陽光発電

特徴

- 自然エネルギーである”太陽光”を利用するため、持続可能な発電方法です。

- 発電時にCO2を排出しないため、地球温暖化対策に貢献できます。

- 太陽光パネルの設置場所を選ばず、住宅の屋根や広大な土地など、様々な場所で発電可能です。

- 近年、技術革新により発電コストが低下し、導入が進んでいます。

- ペロブスカイト太陽電池など、従来のシリコン系太陽電池よりも変換効率が高く、製造コストが低い次世代太陽電池の研究が進んでいます。

- 農地の上部空間に太陽光パネルを設置し、農業と発電を両立させる営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の技術が普及しています。

課題

- 発電量が日射量に左右されるため、天候や時間帯によって変動します。

- 広大な設置面積が必要となる場合があります。

- 太陽光パネルの製造や廃棄時に環境負荷が懸念されます。

代表的な発電所

- 作東メガソーラー発電所

パシフィコ・エナジー株式会社

https//www.pacificoenergy.jp/

風力発電

特徴

- 自然エネルギーである”風”を利用するため、環境負荷が低い発電方法です。

- 大規模な風力発電所は、高い発電効率を実現できます。

- 陸上だけでなく、洋上にも設置可能であり、広大な海域を利用しての風力資源を活用できます。

課題

- 発電量が風速に左右されるため、変動が大きいです。

- 騒音や低周波音、景観への影響などが懸念されます。

- 鳥類や生態系への影響を考慮する必要があります。

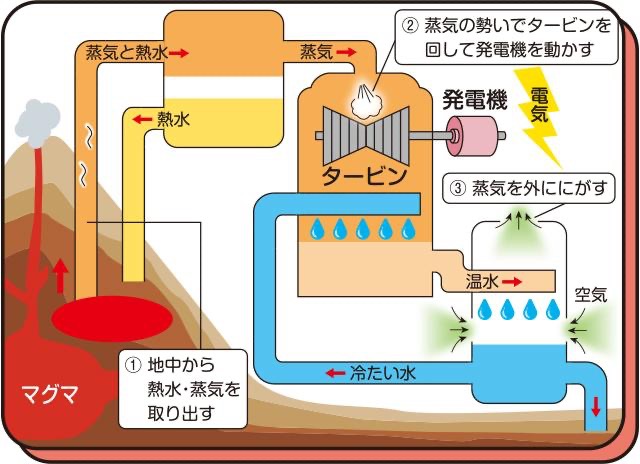

地熱発電

特徴

- 地下の熱エネルギーは安定しており、昼夜や天候に左右されずに発電可能です。

- 発電時にCO2排出量が少なく、環境負荷が低い発電方法です。

- 地熱資源が豊富な地域では、高い発電効率を実現できます。

課題

- 地熱資源が限られた地域に偏在しています。

- 地熱開発には、掘削や環境アセスメントなどに時間とコストがかかります。

- 温泉資源との競合や、地盤沈下などのリスクがあります。

代表的な発電所

- 八丁原発電所

JOGMEC地熱資源情報

https//geothermal.jogmec.go.jp/information/plant_japan/

引用 資源エネルギー庁広報HP

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pamph/manga_denki/html/006/

バイオマス発電

特徴

- バイオマス燃料は、成長過程でCO2を吸収するため、カーボンニュートラルな発電方法とみなされます。

- 地域で発生するバイオマス資源を有効活用することで、地域経済の活性化に貢献できます。

- 発電量が安定しており、ベースロード電源(※1)としての利用も可能です。

- 木質バイオマスだけでなく、藻類や廃棄物など、多様なバイオマス資源の活用が進んでいます。

課題

- バイオマス燃料の調達コストや輸送コストがかかる場合があります。

- バイオマス燃料の燃焼時に、大気汚染物質が発生する可能性があります。

- バイオマス燃料の持続可能な調達方法を確立する必要があります。

(※1)ベースロード電源:季節や時間帯、天候を問わず、一定量の電力を安定して低コストで供給できる電源

代表的な発電所

愛知県知多半島における木質バイオマス発電

- 中部電力株式会社

https//www.chuden.co.jp/

これらの再生可能エネルギーは、それぞれの特徴を活かし、今後のエネルギー供給において重要な役割を担うことが期待されています。

環境負荷低減の取り組み

環境負荷低減の取り組みは、地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に向けて、発電分野においても重要な課題です。ここでは、各取り組みについてより詳しく解説します。

ライフサイクルアセスメント(LCA)

LCAは、製品やサービスのライフサイクル全体(資源採取、製造、輸送、使用、廃棄)における環境負荷を定量的に評価する手法です。

発電分野においては、発電設備の建設、燃料調達、発電、廃棄といった各段階におけるCO2排出量、大気汚染物質排出量、水質汚染、廃棄物発生量などを評価します。太陽光発電のLCA結果は、より環境負荷の低い発電技術の選定や、改善策の検討に活用され、持続可能な太陽光発電システムの開発に役立ちます。

環境アセスメント

環境アセスメントは、大規模な開発事業が環境に与える影響を事前に評価し、環境保全対策を検討する制度です。

発電所建設においては、大気質、水質、騒音、生態系、景観などへの影響を評価し、影響を最小限に抑えるための対策を講じます。

例えば、風力発電所建設においては、鳥類や生態系への影響を評価し、適切な設置場所の選定や、鳥類の衝突防止対策などを実施します。環境アセスメントは、地域住民との合意形成を図る上でも重要な役割を果たします。

サーキュラーエコノミー

サーキュラーエコノミーは、資源の循環的な利用を目指す経済システムであり、廃棄物の削減と資源の有効活用を促進します。

発電分野においては、発電設備の部品や材料のリサイクル、リユースを推進し、廃棄物削減と資源の有効活用に貢献します。

例えば、太陽光パネルのリサイクル技術開発や、バイオマス発電における廃棄物の燃料化などが挙げられます。サーキュラーエコノミーの推進は、資源の枯渇や環境汚染の抑制に貢献し、持続可能な発電システムの構築に不可欠です。

CO2回収・貯留(CCS/CCUS)

CCS/CCUSは、火力発電所などから排出されるCO2を回収し、地中や海洋に貯留、あるいは有効利用する技術です。CCSは、CO2を地中に貯留することで、大気中へのCO2排出量を削減します。CCUSは、回収したCO2を化学製品や燃料の原料として有効利用することで、CO2の排出量削減と資源の有効活用を両立します。

CCS/CCUSは、火力発電の低炭素化に向けた重要な技術として期待されています。

これらの取り組みは、相互に関連し合いながら、発電分野における環境負荷低減に貢献しています。

発電プラントにおける世界と日本の現状

世界の発電プラントは、エネルギー需要の増加と気候変動対策という二つの課題に直面し、大きな転換期を迎えています。

世界の現状

- 再生可能エネルギーの急速な拡大

太陽光発電と風力発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が世界中で加速しています。技術革新によるコスト低下や、環境意識の高まりが背景にあります。特にヨーロッパでは、風力発電や太陽光発電の導入が進み、一部の国では再生可能エネルギーが主要な電源となっています。

- 化石燃料からの脱却

地球温暖化対策として、石炭火力発電の削減が進んでいます。しかし、発展途上国では、経済成長に伴うエネルギー需要の増加に対応するため、依然として化石燃料への依存度が高い状況です。天然ガスは、石炭よりもCO2排出量が少ないため、移行期のエネルギー源として注目されています。

- 原子力発電の再評価

一部の国では、原子力発電をCO2排出量の少ない安定した電源として再評価する動きがあります。次世代型の小型モジュール炉(SMR)の開発も進められています。

日本の現状

- 化石燃料への高い依存度

日本は資源に乏しく、東日本大震災以降、原子力発電所の稼働が減少したため、火力発電への依存度が高くなっています。特に液化天然ガス(LNG)火力発電が主要な電源となっています。

- 再生可能エネルギーの導入拡大

政府は、2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けて、再生可能エネルギーの導入を積極的に進めています。太陽光発電の導入量は世界的に見ても多いですが、風力発電や地熱発電の導入はまだ遅れています。

- 原子力発電の動向

原子力発電については、安全性を最優先に、再稼働を進める方針です。しかし、国民の理解を得るには時間がかかると考えられます。

- エネルギー自給率の低さ

日本のエネルギー自給率は先進国の中でも非常に低く、エネルギー安全保障の観点から課題となっています。

今後の展望

- 世界的に、再生可能エネルギーの導入がさらに加速すると予想されます。

- 水素やアンモニアなど、新たなエネルギー源の活用も進むでしょう。

- 電力系統のスマート化や、蓄電池の活用など、エネルギーの安定供給のための技術開発も重要となります。

- 日本も、エネルギー自給率の向上と脱炭素化の両立を目指し、エネルギー政策を進めていく必要があります。

これらの現状を踏まえ、各国はそれぞれのエネルギー事情や環境目標に合わせて、発電プラントの構成を最適化していく必要があります。

まとめ

発電プラントは、現代社会のエネルギー供給を支える重要なインフラです。今後は、再生可能エネルギーの導入拡大、CO₂排出削減技術の革新、エネルギーシステムの高度化が求められます。

持続可能な未来に向けて、各国・企業・研究機関が連携し、発電プラントの技術開発を推進することが、地球環境と経済の両立に不可欠です。