座礁資産とは?リスクの全貌と企業への影響を徹底解説

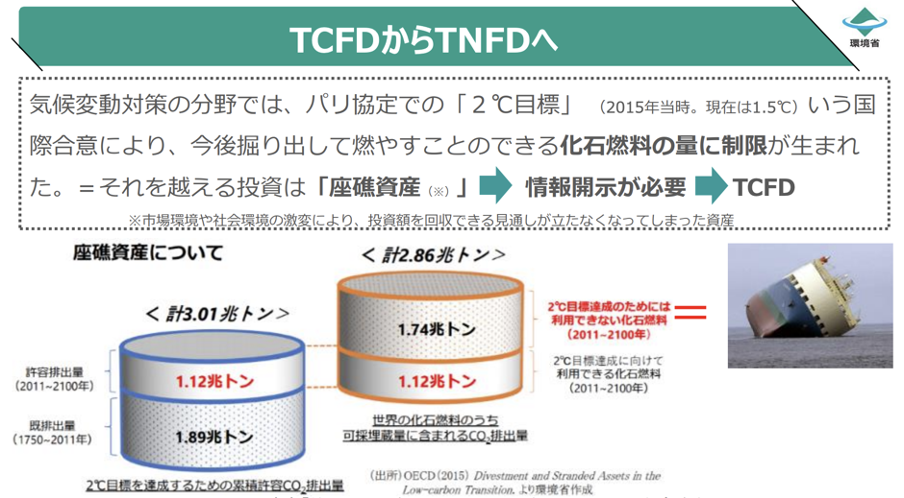

パリ協定の目標達成に向けて、企業の保有する化石燃料関連資産が「座礁資産(Stranded assets)」となるリスクが高まっています。

気候変動対策の加速により、これまで価値があると考えられていた資産が、予期せぬ減損や価値の低下に直面する可能性が現実味を帯びてきました。

特に天然ガスなどの化石燃料関連資産を多く保有する企業にとって、投資撤退(ダイベストメント)の動きは無視できない経営課題となっています。

本コンテンツでは、座礁資産が企業経営や投資判断に与える影響について、ESG投資の視点から詳しく解説していきます。

カーボンバブルやUnburnable Carbon(アンバーナブルカーボン:燃やせない炭素)の概念を踏まえながら、企業が取るべき対策と投資家が知っておくべきリスクについて、見ていきましょう。

座礁資産とは

座礁資産(Stranded asset)は、もともと価値があると考えられていた資産が、外的な要因によって利用が制限され、経済的な価値を失う状態を指します。

この現象は特に化石燃料関連の分野で顕著で、環境規制や技術革新、経済情勢の変化が主な原因です。

たとえば、石炭火力発電所や油田、ガス田などの化石燃料関連インフラは、気候変動への取り組みや再生可能エネルギーの普及によって競争力を失うリスクがあります。また、内燃機関車やそれに関連する資産も、電気自動車の普及に伴い需要が減少しているのです。

このような座礁資産のリスクは、企業や投資家にとって重大な課題と言えます。しかし、適切なモニタリングや戦略的な資産再構築、透明性の高いリスク開示などを通じて、その影響を軽減することが可能です。

座礁資産への対応は、持続可能な経営と長期的な成長のために重要な要素となっています。

企業が直面する座礁資産のリスク

企業が抱える座礁資産のリスクは、複数の要因が複雑に絡み合っています。

このリスクに適切に対応できない企業は、長期的な企業価値の低下に直面する可能性も。

ここでは、そんな主要なリスク要因について詳しく解説していきます。

天然ガス関連施設の座礁資産化

かつて「脱炭素への架け橋」として期待された天然ガスですが、その未来像が大きく揺らいでいます。

世界の天然ガス関連施設は、予想を上回る速さで座礁資産化のリスクに直面しているのです。

主なリスク要因として、以下の3つが挙げられます。

- 再生可能エネルギーの急速なコスト低下

- 太陽光発電コストの大幅な低下

- 洋上風力発電の大規模化と効率向上

- 蓄電池技術の進歩による安定供給の実現

- アジア市場の需要不確実性

- 中国のエネルギー政策転換

- インドの再生可能エネルギーシフト

- 新興国の脱炭素化加速

- カーボンプライシングの導入拡大

- EUの炭素国境調整メカニズム

- アジア各国での排出権取引市場の整備

- 炭素税導入の動き

特に、建設費用が1兆円を超える大規模LNGプロジェクトは、30年以上の長期運用を前提としているため、需要低下のリスクが深刻です。

このような状況を受けて、世界の主要金融機関は新規の天然ガスプロジェクトへの融資基準を厳格化し始めています。

企業には、既存施設の早期償却や、代替事業への転換を含めた戦略的な対応が求められています。

投資撤退

世界の機関投資家による化石燃料関連企業からの投資撤退(ダイベストメント)が、かつてない規模で加速しています。

この動きが企業に与える影響は、以下の3段階で深刻化していきます。

第1段階:直接的な財務影響

- 株価の急激な下落

- 社債の格付け低下

- 新規調達金利の上昇

- 既存融資の借り換え困難化

第2段階:事業活動への影響

- 新規プロジェクトの中止・延期

- 設備投資計画の見直し

- 研究開発費の削減

- 人材採用の抑制

第3段階:長期的な企業価値への影響

- ブランド価値の毀損

- 優秀な人材の流出

- イノベーション力の低下

- 国際競争力の喪失

特に注目すべきは、年金基金や保険会社など「超」長期投資家の離反です。

これらの投資家は、10年、20年先を見据えた投資判断を行うため、彼らの投資撤退は、その企業の将来性に対する厳しい評価を意味します。

この投資撤退の波は、企業に痛みを伴う変革を迫りますが、同時に持続可能な成長への転換点ともなり得るでしょう。

需要低下

世界の化石燃料需要が、専門家の予測を大きく上回るスピードで低下しています。

- 電気自動車の普及によるガソリン需要の減少

- 再生可能エネルギーの拡大による石炭需要の低下

- 産業部門での脱炭素化による化石燃料需要の縮小

化石燃料の需要を低下させる要因はほかにもあります。

- 消費者の環境意識

- 投資家の圧力

この需要低下は、一時的な現象ではなく、不可逆的な構造変化の始まりを示唆しています。

企業には、この状況に対する戦略的な対応が求められています。

信用リスクの上昇

金融機関の融資姿勢が、座礁資産を抱える企業に対して急速に厳格化しています。

化石燃料関連企業への新規融資に特別な審査基準を設けている銀行も少なくありません。

この信用リスクの上昇は、以下のような「負のスパイラル」を引き起こす可能性があります。

- 短期的な影響

- 借入金利が上昇

- 融資期間が従来の半分以下に短縮化

- 担保条件が厳格化

- 財務制限条項の追加

- 中期的な影響

- 社債の格付けが下落

- 既存融資の借り換えコストが倍増

- 運転資金の調達が困難に

- 設備投資計画の見直しを強制

- 長期的な影響

- 株式市場からの資金調達も困難に

- グループ全体の信用力低下

- サプライヤーとの取引条件悪化

- 人材確保が困難に

このリスクは、企業の財務基盤を弱体化させ、新規投資や事業転換の障害となる可能性があります。

サプライチェーンへの影響

座礁資産問題は、まるでドミノ倒しのように、サプライチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼし始めています。

この連鎖的な影響は、以下の3つの経路で広がっています。

| 上流への影響波及 | 専門部品メーカーの受注激減 研究開発投資の急減 熟練技術者の流出 工場の稼働率低下 |

| 下流への影響波及 | メンテナンス事業者の経営悪化 販売代理店の統廃合 アフターサービス品質の低下 顧客サポート体制の弱体化 |

| 地域経済への影響波及 | 関連企業の雇用削減 地域の税収減少 不動産価値の下落 小売・サービス業の売上減少 |

特に、特定の産業に依存度の高い地域では、地域経済全体への影響も懸念されています。

このため、企業はサプライチェーン全体でのリスク評価と対応策の検討が求められているのです。

座礁資産対策の実践的フレームワーク

企業が座礁資産リスクに効果的に対応するためには、体系的なアプローチが必要です。

以下では、具体的な対策のフレームワークについて、実践的な視点から解説していきます。

TCFDに基づくリスク開示の方法

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の枠組みが、企業の情報開示における「新たな標準」として急速に普及しています。

▼主な開示項目

- ガバナンス:気候関連リスクの管理体制

- 戦略:短期・中期・長期の事業影響

- リスク管理:特定・評価・対応プロセス

- 指標と目標:具体的な数値目標と実績

これらを開示するのは、投資家やステークホルダーに透明性を確保することにつながります。

TCFDは単なる開示フレームワークではなく、企業の持続可能性を高めるための戦略的ツールとして活用することが重要でしょう。

戦略的なポートフォリオの再構築

座礁資産リスクに対応するため、事業ポートフォリオの見直しが急務となっています。

▼具体的なアプローチ

- 高炭素資産の段階的な削減計画

- 低炭素事業への投資拡大

- 新規事業開発の加速

実際に、世界の先進企業が従来の事業ポートフォリオの再定義に着手しているのです。

| フェーズ1:ポートフォリオの診断 | 座礁資産リスクの定量評価 | ・資産別の将来価値予測 ・規制影響の分析 ・市場動向の予測 |

| 既存の強みの再評価 | ・コア技術の棚卸し ・人材スキルの評価 ・顧客基盤の分析 | |

| フェーズ2:転換戦略の実行 | 高リスク資産の処分 | ・段階的な売却計画 ・バイヤーの選定 ・従業員への対応 |

| 成長分野への投資 | ・グリーン技術への投資 ・M&A戦略の立案 ・研究開発の強化 | |

| フェーズ3:新事業の育成 | イノベーションの加速 | ・オープンイノベーション ・スタートアップとの協業 ・実証実験の実施 |

特に、既存の強みを活かせる分野への戦略的なシフトが重要です。

ポートフォリオの見直しによって、長期的な収益性と持続可能性を高めることが期待されるでしょう。

気候変動対応の目標設定

世界の主要企業が続々と、科学的根拠に基づく目標(SBT:Science Based Targets)を設定し始めています。

SBTに基づく目標設定は、時間軸で構造化されます。

| 短期目標(2025年まで) | ・Scope1,2排出量を30%削減 ・再エネ調達比率を50%に ・座礁資産の特定と評価完了 |

| 中期目標(2030年まで) | ・Scope1,2,3排出量を60%削減 ・再エネ調達比率を100%に ・高リスク資産の処分完了 |

| 長期目標(2050年まで) | ・カーボンネガティブの実現 ・バリューチェーン全体のネットゼロ ・再生可能事業への完全移行 |

特に注目すべきは、SBTを採用した企業の以下のような成果です。

- 経営指標の改善

- イノベーションの加速

- 人材・組織の活性化

これらの目標を効果的に実行するために、全社的な推進体制が求められます。

SBTは単なる目標ではなく、企業変革の具体的な「設計図」として機能することが期待されているのです。

イノベーションと技術活用

最新技術の戦略的活用により、座礁資産を新たな価値創造の源泉に転換する動きが加速。

新技術の活用は、座礁資産リスクへの効果的な対応策となります。

▼注目すべき技術分野

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- カーボンキャプチャー技術

- 水素関連技術

- エネルギー効率化技術

これらの技術を統合的に活用することで、以下のような成果が期待できます。

- 既存資産の延命化

- 運用期間の延長

- 価値の維持・向上

- 新規用途の開発

- 新規ビジネスの創出

- 技術ライセンス収入

- コンサルティング事業

- ソリューション提供

- 競争優位性の確立

- 知的財産の蓄積

- ブランド価値の向上

- 市場シェアの拡大

イノベーションは、座礁資産問題を「リスク」から「機会」へと転換するチャンスなのです。

ESG基準への準拠

世界のESG投資残高が2022年に30.3兆ドルを突破し、企業評価の「新たな物差し」として定着しています。

先進企業は、単なる基準対応から一歩進んで、競争優位性の源泉としてESGを活用し始めているのです。

ESG対応の戦略的アプローチは、以下の4つの段階で実施されています。

| 評価機関対応の高度化 | データ収集体制の整備 | ・全社横断的な情報収集システム ・リアルタイムモニタリング ・第三者検証の導入 |

| 開示内容の充実 | ・定量データの拡充 ・シナリオ分析の追加 ・インパクト評価の実施 | |

| 情報開示の戦略的活用 | サステナビリティレポートの進化 | ・統合報告書との連携 ・マルチステークホルダー対応 ・デジタル開示の促進 |

| 対話機会の創出 | ・ESG説明会の定期開催 ・投資家との個別面談 ・NGOとの建設的対話 | |

| 認証・評価の戦略的取得 | 重要認証の特定と取得 | ・業界特有の認証 ・地域別の要求事項 ・新興の評価制度 |

| 認証の活用方法 | ・マーケティングへの活用 ・調達基準への組み込み ・人材採用への活用 | |

| サステナブルファイナンスの活用 | グリーンボンドの戦略的発行 | ・調達コストの低減 ・投資家層の拡大 ・レピュテーション向上 |

| 新たな金融商品の活用 | ・サステナビリティ・リンク・ボンド ・トランジション・ファイナンス ・インパクト投資 |

ESG基準への準拠は、単なるコンプライアンスではなく、企業価値向上の戦略的ツールとして活用することが重要です。

ステークホルダーとの連携

座礁資産問題の解決には、一企業の努力だけでは不十分であり、先進企業の多くがステークホルダーとの戦略的連携を経営の最重要課題として位置付けています。

▼重要な連携先

- 取引先企業

- 地域社会

- 研究機関

- 政府機関

また企業が座礁資産に関連してステークホルダーと連携する際には、以下のような具体的なポイントが重要です。

1. 透明性の確保

企業は、自社のリスクや取り組みをステークホルダーに対して明確に説明する必要があります。

たとえば、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づいた気候関連リスクの情報開示を行うことで、信頼を構築できます。

透明性が高いほど、投資家やパートナーは安心して企業を支持しやすくなるでしょう。

2. 共同目標の設定

ステークホルダーと共有できる持続可能な目標を設定することが効果的です。

たとえば、カーボンニュートラルや温室効果ガス排出量削減といった目標を、企業とステークホルダーが連携して達成することで、信頼関係が強化されます。

3. 従業員の巻き込み

従業員は、座礁資産のリスクに対応する上で重要な内部ステークホルダーです。

彼らが企業の方針を理解し、協力して取り組む環境を整えることで、実行力が大幅に向上します。

4. 投資家との対話

投資家は、座礁資産リスクに敏感な主要なステークホルダーです。

企業は、ESG(環境・社会・ガバナンス)基準への準拠や脱炭素戦略を説明し、投資家の理解と支持を得ることが求められます。

5. 地域社会との協力

地域社会は、特にエネルギーやインフラに関連する事業で重要なステークホルダーです。

たとえば、施設の転換計画を地域住民と協議することで、反発を避け、円滑にプロジェクトを進めることが可能になります。

6. 規制当局との連携

政府や規制当局は、政策や規制の観点から座礁資産のリスクに影響を与えます。

企業はこれらの機関と連携し、新しい規制に対応するための支援を受けることが重要です。

モニタリングと継続的改善

対策の効果を定期的に評価し、必要な改善を行うことが重要です。

▼モニタリングのポイント

- KPIの定期的な測定

- 外部環境の変化の把握

- ベストプラクティスの収集

- 改善策の立案と実施

このPDCAサイクルを回し柔軟に戦略を見直すことが、適切な対応につながります。

▼継続的改善のポイント

| リスク評価のアップデート | 環境リスクや財務リスクの最新情報に基づいて、リスクマトリックスを更新 |

| ステークホルダーとの協議 | 投資家や地域社会、従業員からのフィードバックを取り入れて、方針や計画を調整 |

| 技術導入と研修 | 既存の資産の効率性向上のため、新しい技術や方法論を取り入れる |

| ベストプラクティスの採用 | 他社や業界全体の成功例を取り入れる |

モニタリングのツール

以下のようなツールを活用することで、モニタリングと改善を効率化できます。

- ダッシュボード

主要なKPIを一元管理するためのデジタルツール。 - シナリオ分析ソフトウェア

将来の規制や市場変動を予測するためのシミュレーションツール。 - サステナビリティレポート

進捗を外部に公開し、透明性を確保します。

継続的なモニタリングと改善のプロセスは、座礁資産のリスクを最小限に抑えるだけでなく、長期的な持続可能性を高めるための鍵となります。

これからの座礁資産マネジメント

座礁資産への対応は、企業の持続可能性を左右する重要な経営課題。

企業が取るべき具体的な対応策と、将来に向けた戦略について見ていきましょう。

2025年に向けた具体的なアクション

2025年までに企業が取るべき優先的なアクションには、以下のようなものがあります。

- 資産の包括的な評価

- 座礁資産リスクの定量化

- 将来の規制強化の影響分析

- 代替技術の経済性評価

- 段階的な資産転換計画の策定

- 高リスク資産の特定と対応優先順位付け

- 具体的な転換スケジュールの作成

- 必要な投資規模の算定

- 人材育成とリスキリング

- 新技術対応の専門人材育成

- 既存人材の再教育プログラム

- 新規採用計画の見直し

短期的な利益よりも長期的な持続可能性を優先する経営姿勢が重要でしょう。

脱炭素時代の資産評価モデル

従来の資産評価モデルを、気候変動リスクを考慮した新しいモデルへと進化させる必要があります。

▼重要な評価要素

- カーボンプライシングの影響

- 技術革新のスピード

- 消費者行動の変化

- 規制強化のタイミング

ESG要素を組み込んだ評価基準を採用することで、より適切な投資判断が可能になるでしょう。

サステナブル経営への移行プロセス

サステナブル経営に移行するためには、全社的な取り組みが必要です。

まずは現状分析を行い、課題を特定します。 次に、具体的な目標と実行計画を策定し、全ての部門が連携して実施。

最後に、進捗をモニタリングし、必要に応じて改善策を講じることが成功の鍵となります。

▼主な移行ステップ

- 現状分析とリスク評価

- 座礁資産の特定

- 財務影響の試算

- 対応優先度の決定

- 移行戦略の策定

- 具体的な目標設定

- 投資計画の立案

- ステークホルダーとの対話

- 実行とモニタリング

- 進捗管理の仕組み構築

- 定期的な効果測定

- 戦略の見直しと調整

このプロセスを通じて、持続可能な企業価値の創出を目指します。

まとめ

座礁資産は、気候変動や規制の変化によって企業や投資家に深刻な影響を与えるリスクです。

しかし、適切なリスク開示や戦略的な対応を行えば、この問題を管理することは不可能ではありません。

持続可能な経営を目指し、イノベーションやステークホルダーとの連携を重視することが、将来の成功への鍵となるでしょう。